Bildcredit und Bildrechte: Martin Pugh

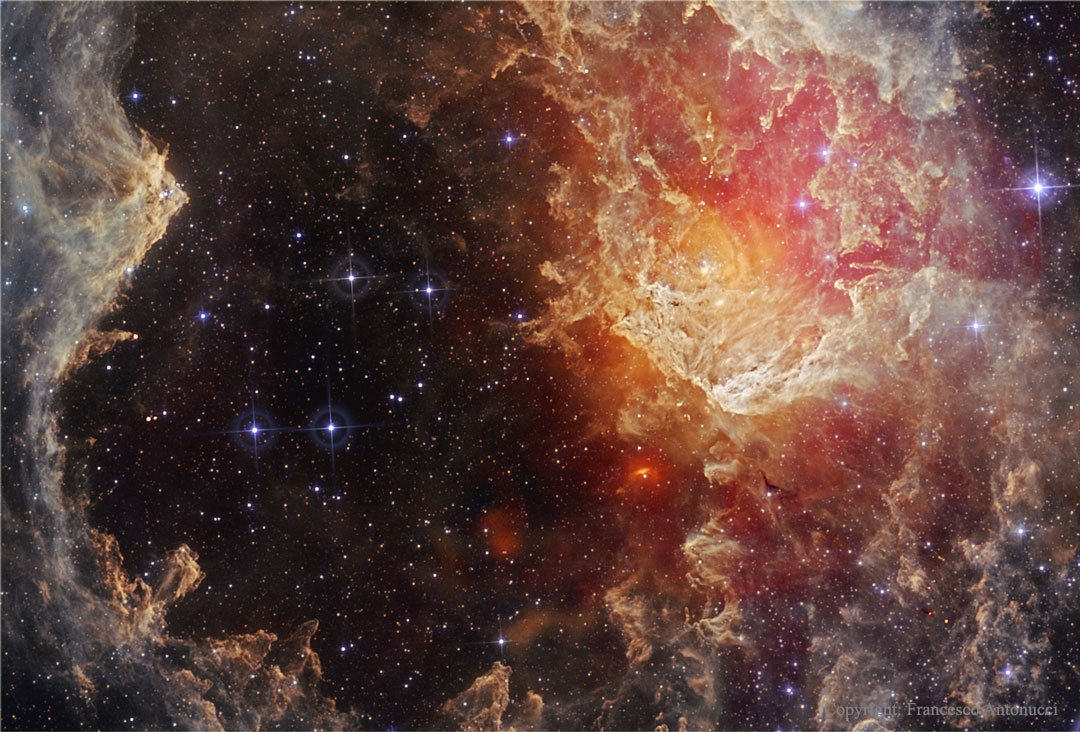

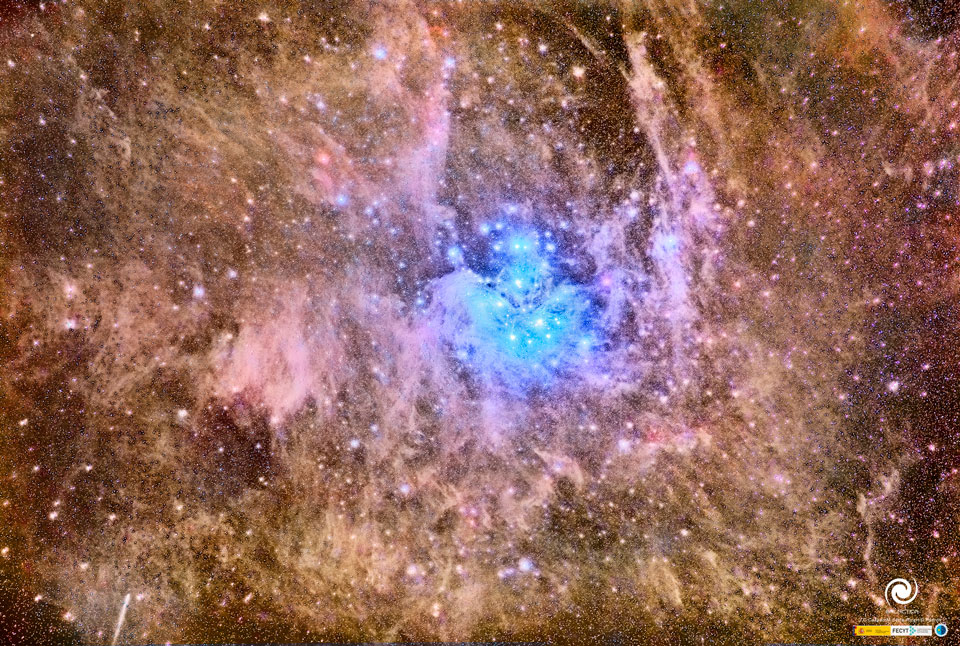

Beschreibung: Warum wird AE Aurigae als Flammenstern bezeichnet? Der Nebel IC 405 um den Stern wird als Flammensternnebel bezeichnet, weil es in der Region offenbar Rauch gibt, obwohl nichts brennt, auch nicht der darin liegende Stern AE Aurigae.

In der Regel wird Feuer als schnelle molekulare Sauerstoffaufnahme definiert, die nur dann auftritt, wenn genügend Sauerstoff vorhanden ist, in so einer Umgebung mit viel Energie und wenig Sauerstoff spielt es keine Rolle. Das Material, das wie Rauch aussieht, ist größtenteils interstellarer Wasserstoff, enthält aber rauchähnliche dunkle Fasern aus kohlenstoffreichen Staubkörnern.

Der helle Stern AE Aurigae ist in der Nähe des Nebelzentrums zu sehen und so heiß, dass er blau leuchtet und so energiereiches Licht aussendet, dass es Elektronen aus den Atomen im umgebenden Gas hinausstößt. Wenn ein Atom mit einem Elektron rekombiniert, wird Licht abgestrahlt, das den umgebenden Emissionsnebel erzeugt.

Der Flammensternnebel ist etwa 1500 Lichtjahre entfernt, umfasst mehr als 5 Lichtjahre und ist mit einem kleinen Teleskop im Sternbild Fuhrmann (Auriga) zu sehen.