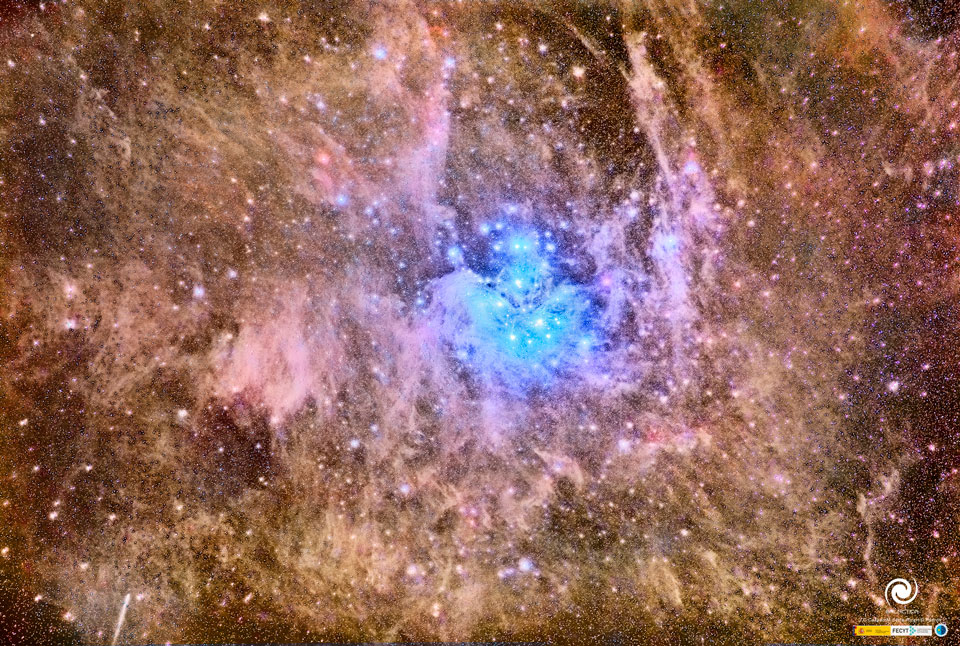

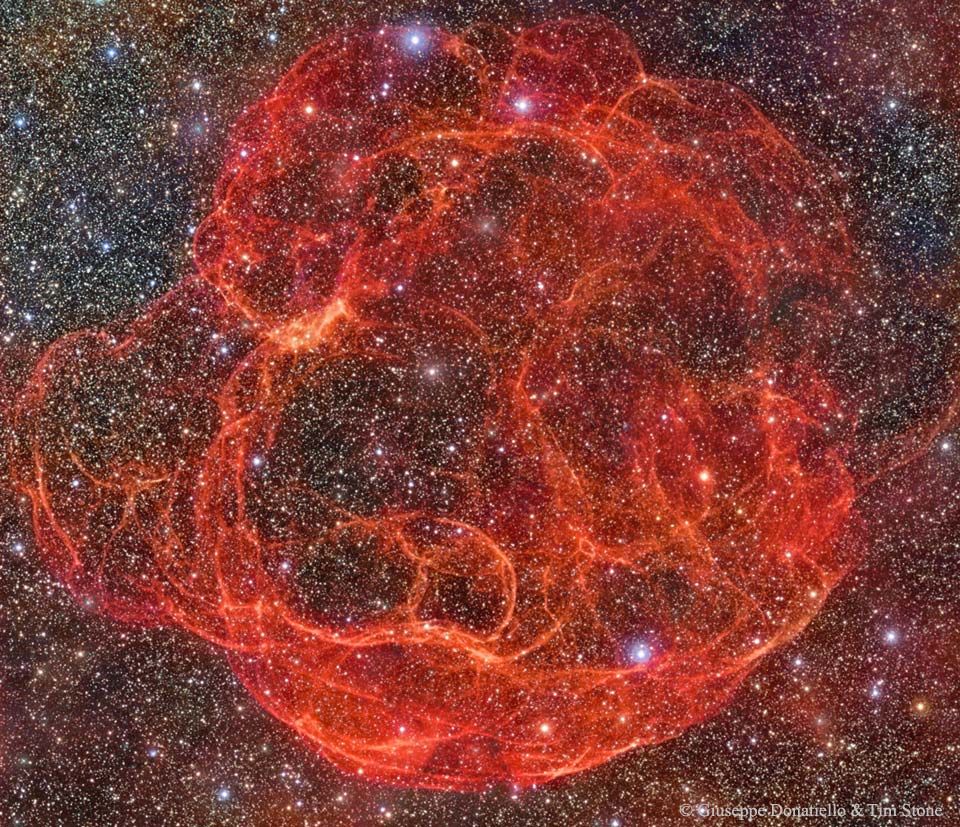

Bildcredit und Bildrechte: Detlef Hartmann

Beschreibung: Der Krebsnebel ist als M1 katalogisiert, der Erste auf Charles Messiers berühmter Liste von Dingen, die keine Kometen sind. Inzwischen ist die Krabbe als Supernovaüberrest bekannt – eine expandierende Trümmerwolke der Explosion eines massereichen Sterns.

Die gewaltsame Entstehung des Krebses wurde 1054 von Astronomen beobachtet. Der Nebel ist heute ungefähr 10 Lichtjahre groß und expandiert immer noch mit mehr als 1000 Kilometern pro Sekunde. Während der letzten 10 Jahre wurde seine Expansion in diesem faszinierenden Zeitraffervideo dokumentiert. Von 2008 bis 2017 entstand jedes Jahr an einer ferngesteuerten Sternwarte in Österreich mit immer gleichem Teleskop samt Kamera ein Bild.

Die 10 Bilder wurden zu einem Zeitrafferfilm kombiniert und bilden 32 Stunden Gesamtbelichtung ab. Die scharfen bearbeiteten Einzelbilder zeigen sogar die dynamische Strahlung im unglaublichen expandierenden Krebs.

Der Krebsnebel ist etwa 6500 Lichtjahre entfernt im Sternbild Stier.