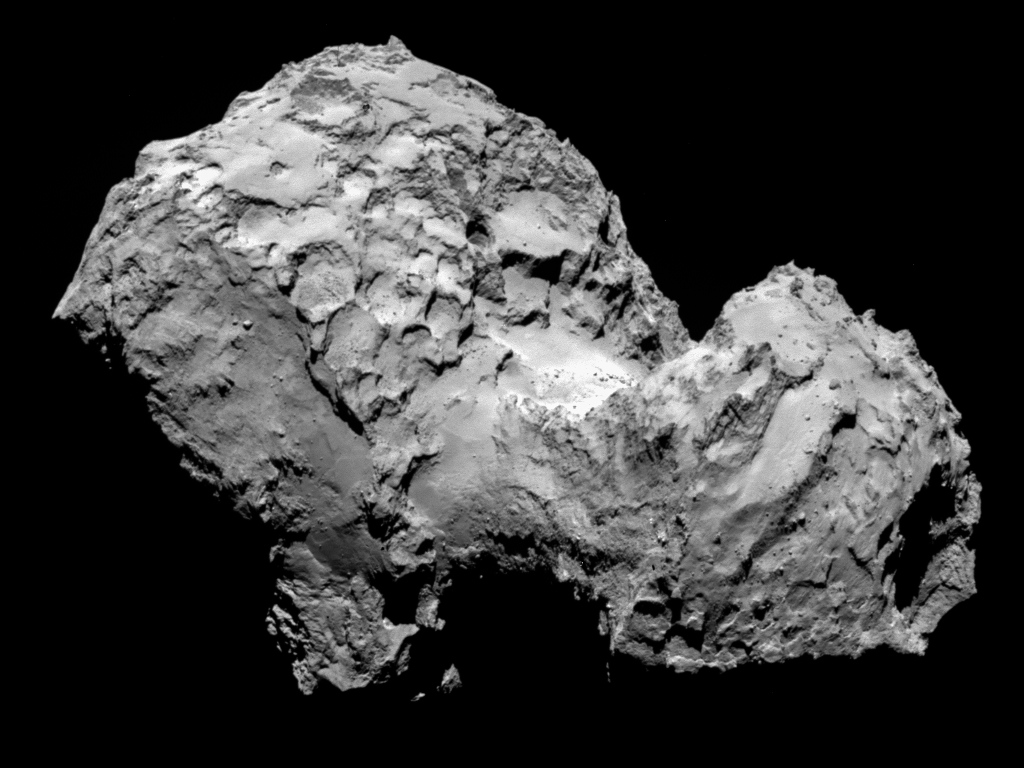

Bildcredit und Bildrechte: ESA, Raumsonde Rosetta, NavCam; Musik: Eine kleine Nachtmusik (Mozart)

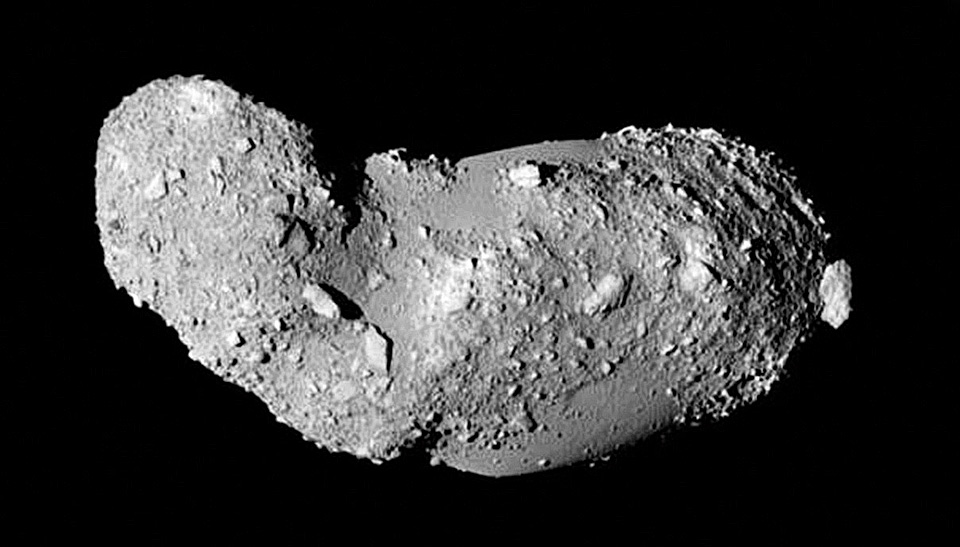

Was sieht man, wenn man sich einem Kometen nähert? Anfang des Monats bekam die Menschheit einen neuen Eindruck davon. Die Roboter-Raumsonde Rosetta reiste zum Kern des Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko und begann, ihn zu umrunden. Die Annäherung ist faszinierend. Erst zeigt sich eine unerwartete Doppelstruktur des Kometenkerns. Dann sieht man seine ungewöhnlich schroffe Oberfläche.

Dieses Zeitraffervideo entstand aus 101 Bildern. Es zeigt die Annäherung der Raumsonde vom 1. bis 6. August. Der eisige Kometenkern ist so groß wie ein Berg. Er rotiert alle 12,7 Stunden.

Rosettas Bilder und Daten könnten den Ursprung von Kometen und die Frühgeschichte unseres Sonnensystems beleuchten. Gegen Ende des Jahres soll Rosetta die Landesonde Philae freisetzen. Philae soll im Randbereich des Kometen Tschurjumow–Gerassimenko landen und auf der Oberfläche ankern.