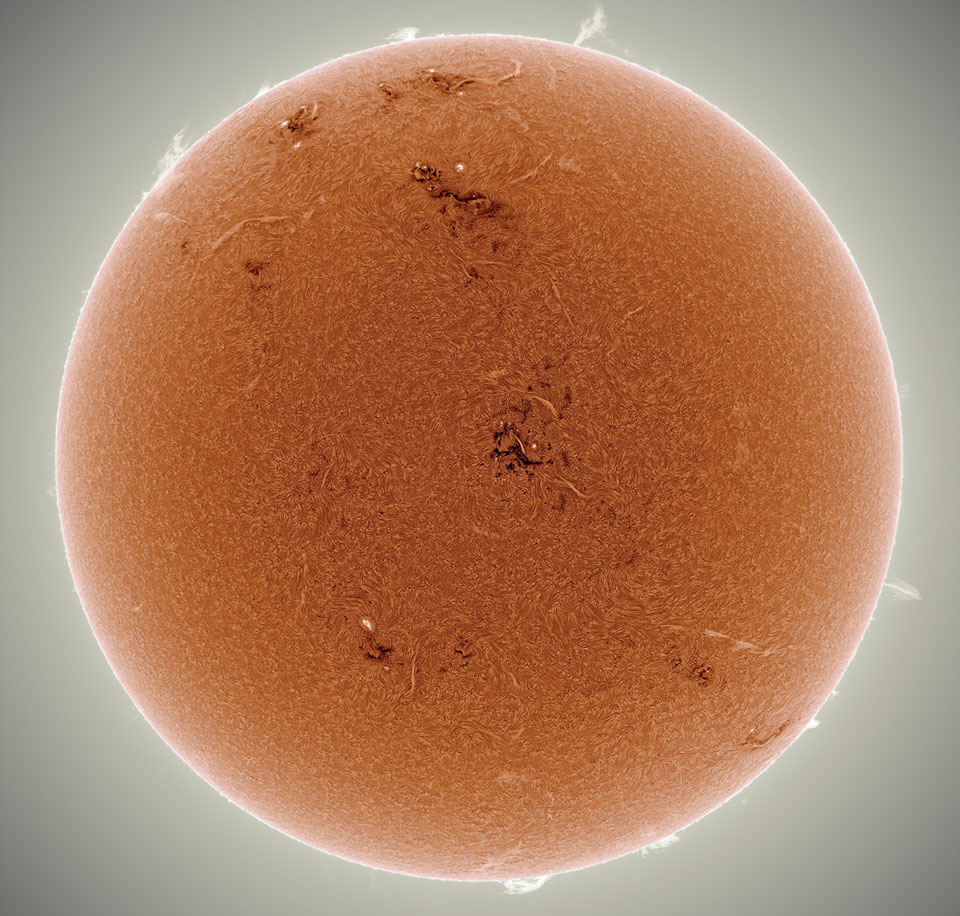

Bildcredit und Bildrechte: Padraic Koen, Adelaide, Südaustralien

Beschreibung: Die kleinste der drei partiellen Sonnenfinsternisse 2018 fand gestern statt, am Freitag, 13. Juli. Sie war großteils über dem offenen Meer zwischen Australien und der Antarktis sichtbar.

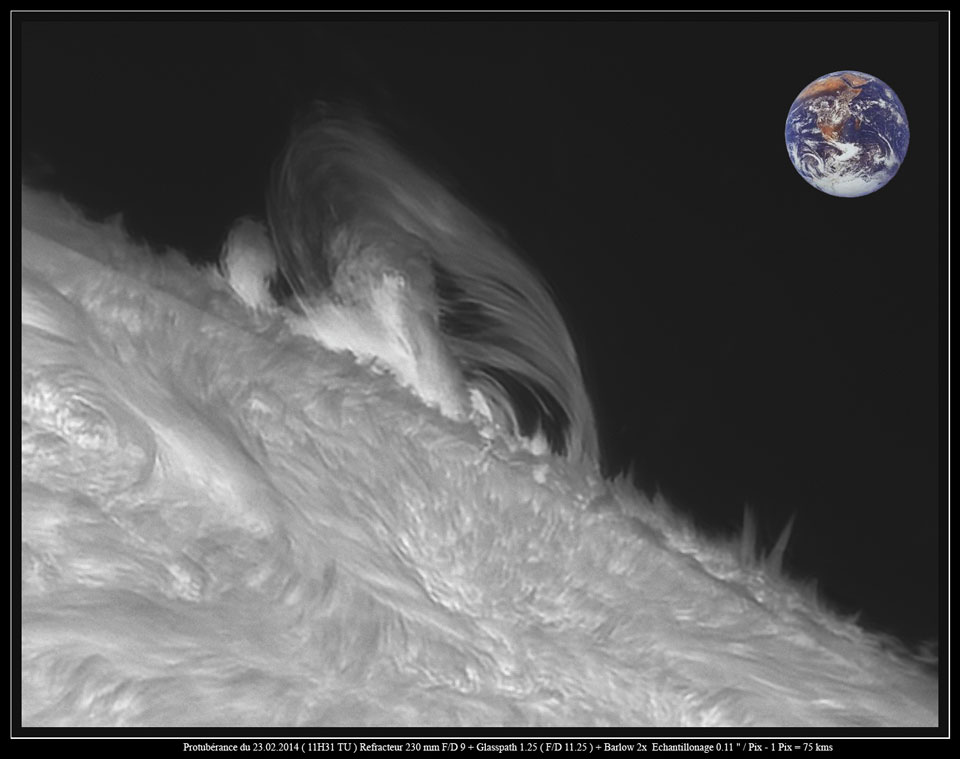

Dieses Videobild einer winzigen Kerbe in der Sonne wurde in Port Elliott (Südaustralien) mit einem H-alpha-Filter zur maximalen Verfinsterung an diesem Ort fotografiert. Dort bedeckte der Neumond etwa 0.16 Prozent der Sonnenscheibe. Die beste Verfinsterung, bei der etwa ein Drittel des Sonnendurchmessers vom Neumond abgedeckt wurde, war in der Ostantarktis in der Nähe von Peterson Bank zu sehen, die beste Sicht hatte wahrscheinlich die lokale Kaiserpinguinkolonie.

In dieser ergiebigen Finsternissaison bringt der nächste Vollmond am 27. Juli eine totale Mondfinsternis, gefolgt von einer weiteren partiellen Sonnenfinsternis zum nächsten Neumond am 11. August.