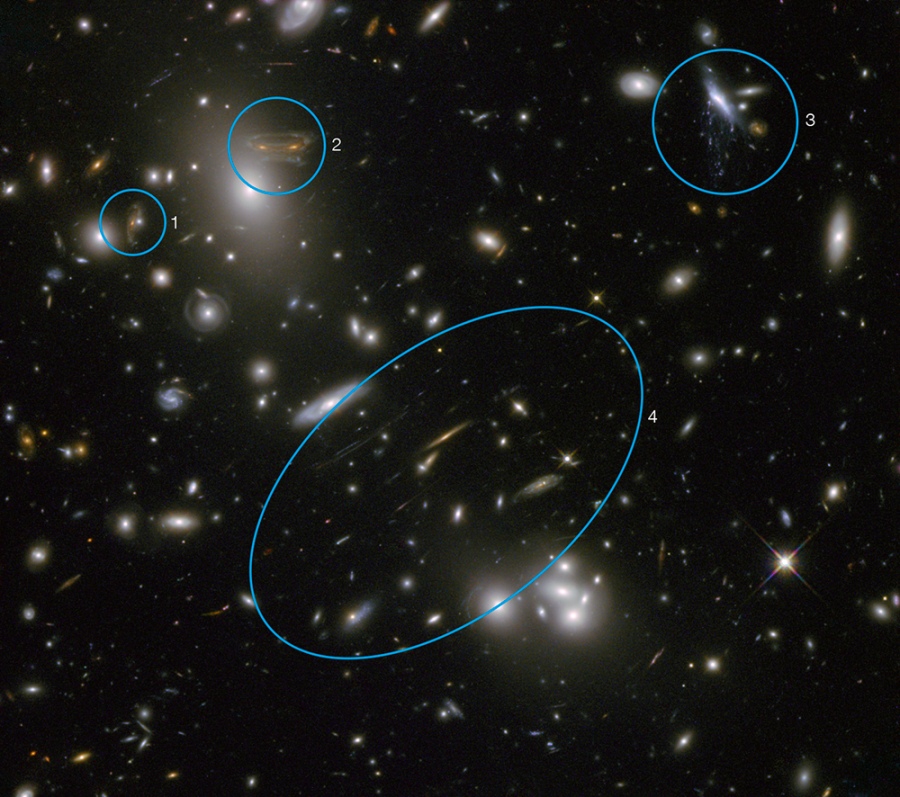

Bildcredit und Bildrechte: Matipon Tangmatitham

Kann der Nachthimmel ruhig und surreal zugleich wirken? Dieses Panoramabild stammt vom letzten Freitag. Die blassen Lichter kleiner Städte wirken ruhig. Sie leuchten in der dunklen Landschaft im Vordergrund des Nationalparks Doi Inthanon in Thailand. Ruhig sind auch die vielen Sterne in der dunklen Himmelslandschaft. Links im Bild schimmern der Planet Venus und das Band des Zodiakallichtes.

Das Bild zeigt aber auch ungewöhnliche Ereignisse. Das Zentralband unserer Milchstraße ist normalerweise ein gewöhnlicher Anblick. Hier wirkt es surreal, als würde es über dem Boden schweben. Außerdem verläuft rechts im Bild zufällig die Leuchtspur eines Meteors.

Der vielleicht ungewöhnlichste Teil ist die helle Stelle links neben dem Meteor. Es ist die Abgasfahne einer aufsteigenden Ariane-5-Rakete. Sie startete wenige Minuten zuvor in Kourou in Französisch-Guayana. Wie viel Glück brauchte der Astrofotograf, um den Raketenstart ins Bild zu bekommen? Ziemlich viel. Der Zeitpunkt für das Foto war nicht nach dem Raketenstart gewählt. Ein glücklicher Zufall war auch, dass der ganze Himmel so fotogen und etwas surreal wirkte.