Bildcredit: WISE, IRSA, NASA; Bearbeitung und Bildrechte: Francesco Antonucci

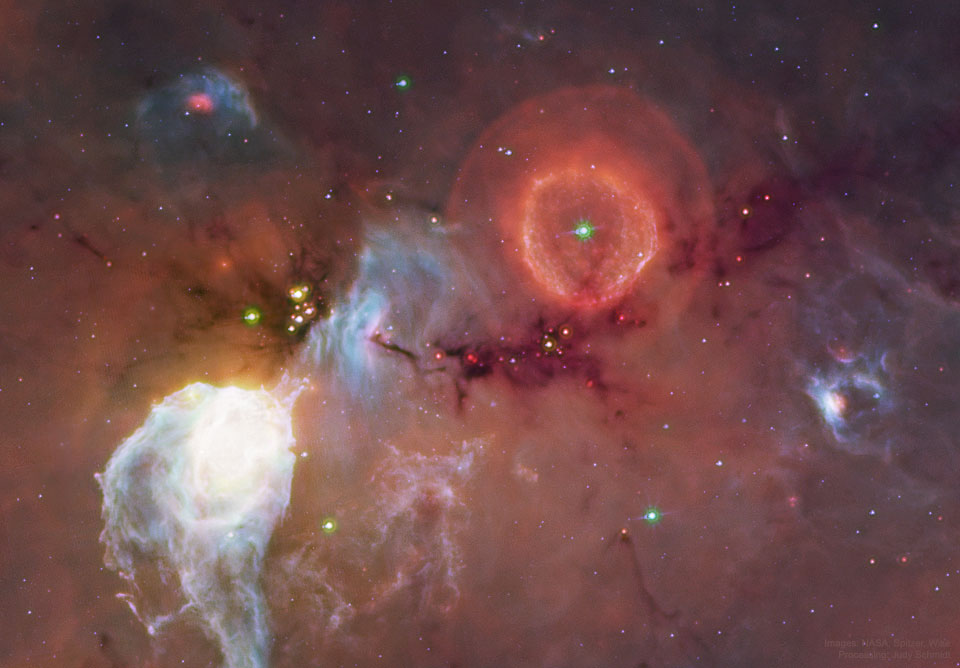

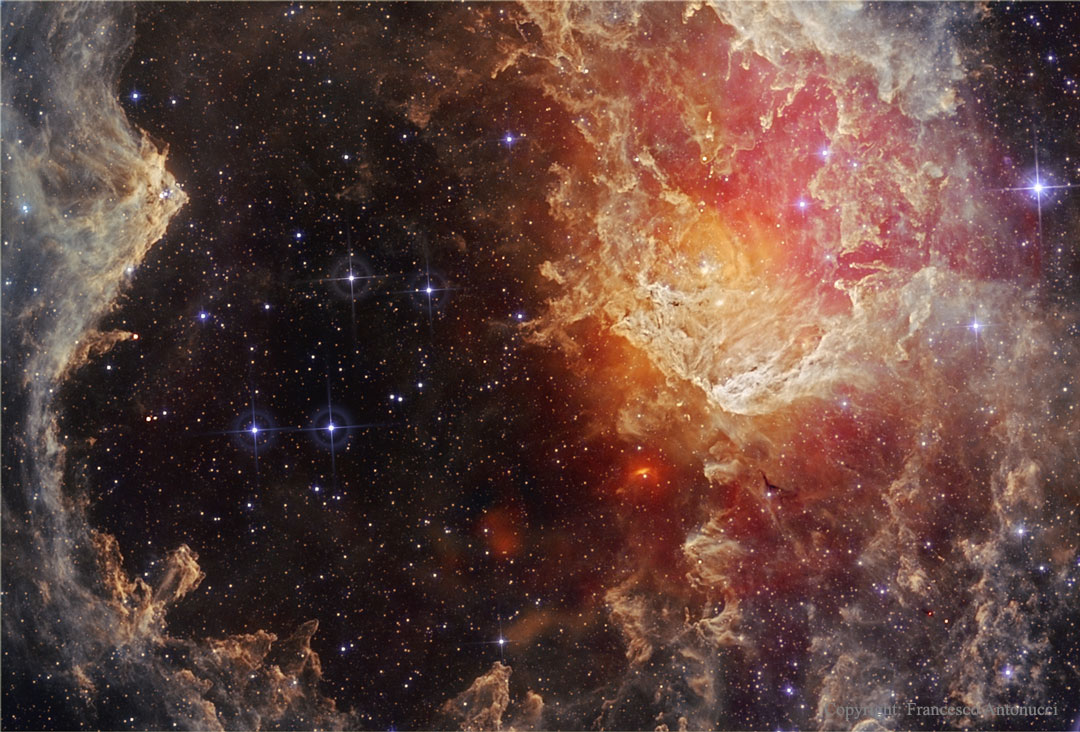

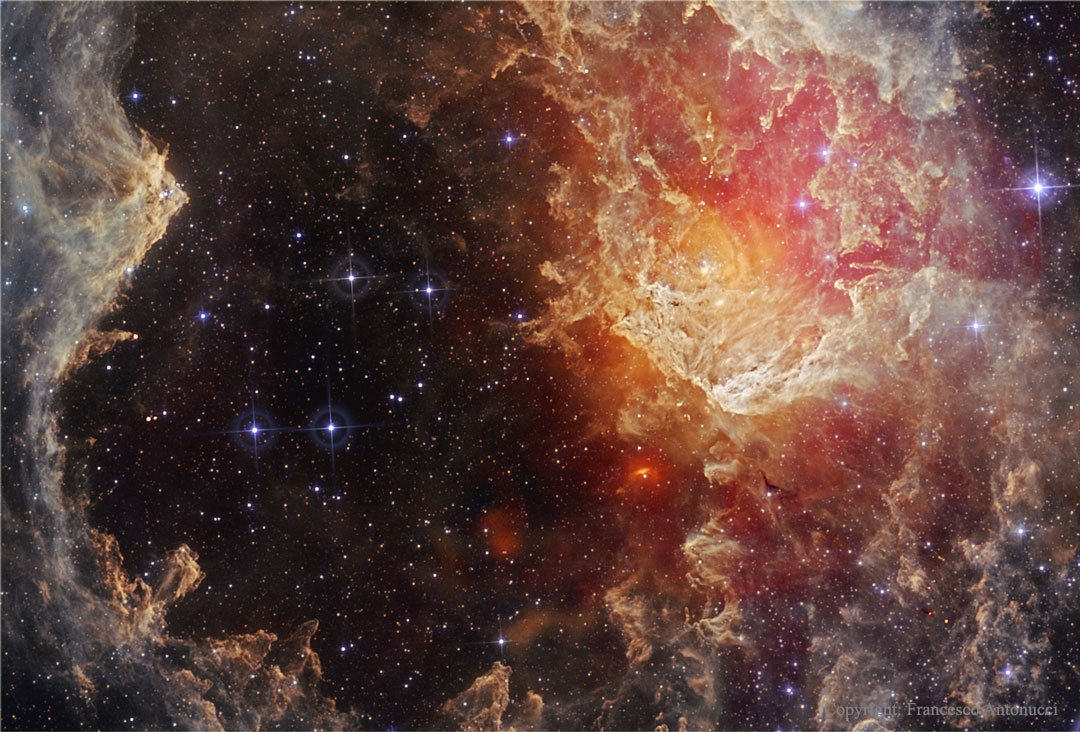

Junge Sterne in NGC 7822 höhlen die Stätten ihrer Entstehung aus. Im Nebel sind helle Ränder und komplexe Skulpturen aus Staub verteilt. Sie markieren die detailreiche Himmelslandschaft, die mit dem Satelliten Wide Field Infrared Survey Explorer (WISE) der NASA in Infrarotlicht aufgenommen wurde.

NGC 7822 liegt im nördlichen Sternbild Kepheus am Rand einer riesigen Molekülwolke. Die leuchtende Region mit Sternbildung ist etwa 3000 Lichtjahre entfernt. Die Energie für die atomare Lichtemission im Gas des Nebels stammt von der energiereichen Strahlung heißer Sterne. Ihre mächtigen Winde und ihr Licht formen und erodieren die dichteren Säulen. Im Inneren der Säulen könnten durch Gravitationskollaps immer noch Sterne entstehen. Doch die Säulen werden erodiert. Das schneidet entstehende Sterne am Ende vom Vorrat an Sternenstoff ab.

In der geschätzten Entfernung von NGC 7822 ist dieses Feld etwa 40 Lichtjahre breit.