Illustrationscredit: ESO, L. Calcada

Beschreibung: Warum verblasst Beteigeuze? Das ist nicht bekannt. Beteigeuze ist einer der hellsten und bekanntesten Sterne am Nachthimmel und nur noch halb so hell wie noch vor fünf Monaten. Eine solche Veränderlichkeit ist für diesen bekanntlich veränderlichen Überriesen wahrscheinlich ein normales Verhalten, doch die aktuelle Verdunkelung entfachte erneut die Diskussion darüber, wie lange es wohl noch dauern könnte, bis Beteigeuze als Supernova explodiert.

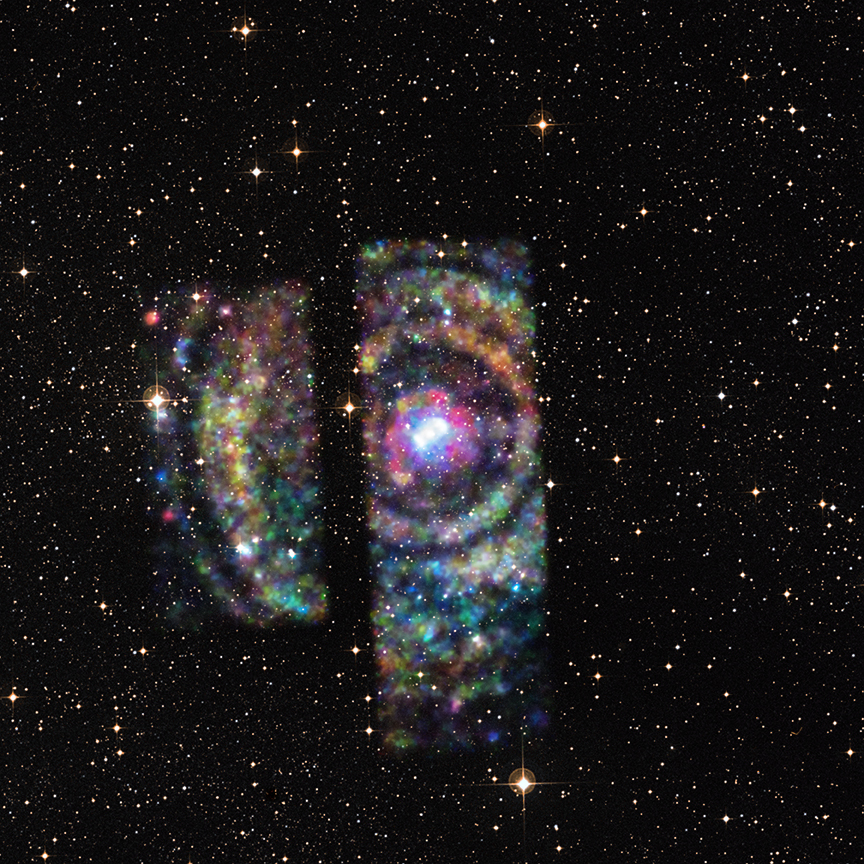

Beteigeuze ist bekannt für seine rote Farbe und einer von wenigen Sternen, die mit modernen Teleskopen aufgelöst wurden, wenn auch nur geringfügig. Diese Illustration eines Künstlers veranschaulicht, wie Beteigeuze aus der Nähe aussehen könnte. Beteigeuze besitzt vermutlich eine komplexe, aufgewühlte Oberfläche, die häufig imposante Sternfackeln auswirft. Wäre er anstelle der Sonne (nicht empfehlenswert), würde seine Oberfläche fast bis zur Jupiterbahn reichen, während Gasfontänen weiter als bis Neptun sprudeln würden.

Da Beteigeuze etwa 700 Lichtjahre entfernt ist, würde er als Supernova das Leben auf der Erde nicht gefährden, obwohl seine Helligkeit mit dem Vollmond wetteifern könnte. Berufs- und Hobbyastronomen werden Beteigeuze sicherlich auch in den Zwanzigerjahren weiterhin beobachten.