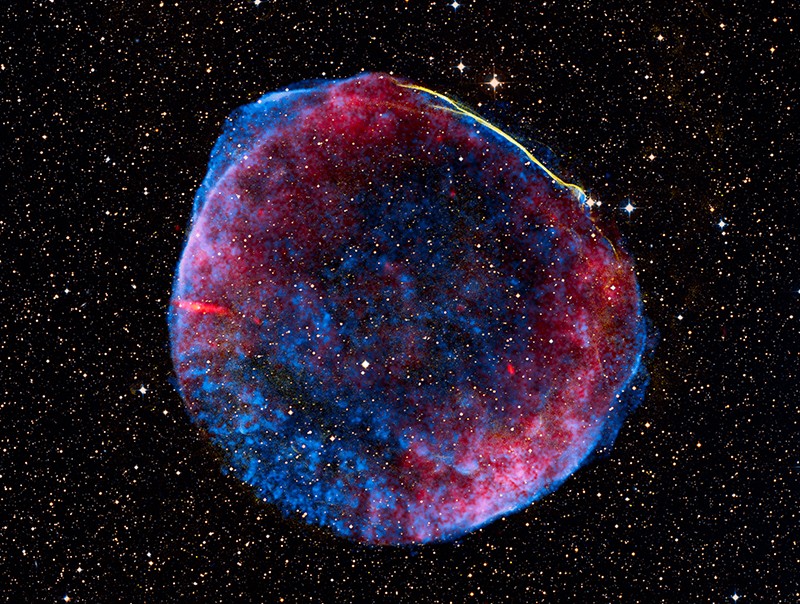

Bildcredit: NASA, ESA, Zolt Levay (STScI)

1006 n. Chr. blitzte am Himmel des Planeten Erde ein neuer Stern auf. Er war die vielleicht hellste Supernova seit Beginn der Geschichtsaufzeichnung. Die Trümmerwolke der Sternexplosion dehnt sich aus. Sie befindet sich im südlichen Sternbild Wolf. Noch heute veranstaltet sie eine kosmische Lichtschau im ganzen elektromagnetischen Spektrum.

Das Kompositbild zeigt Röntgendaten des Chandra-Observatoriums in Blau. Optische Daten sind in gelblichen Farbtönen und Radiodaten sind rot dargestellt. Die Trümmer sind heute als Supernovaüberrest SN 1006 bekannt. Die Wolke hat einen Durchmesser von etwa 60 Lichtjahren. Sie stammt vermutlich von einem Weißen Zwergstern.

Der kompakte Weiße Zwerg ist Teil eines Doppelsternsystems. Er zog allmählich Materie von seinem Begleitstern ab. Die Ansammlung an Masse löste später eine thermonukleare Explosion aus, die den Weißen Zwerg zerstörte.

Die Entfernung zum Supernovaüberrest beträgt etwa 7000 Lichtjahre. Somit ereignete sich die Explosion 7000 Jahre vor 1006, als das Licht die Erde erreichte. Stoßwellen im Überrest beschleunigen die Teilchen auf extreme Energien. Sie sind vermutlich eine Quelle der rätselhaften kosmischen Strahlung.