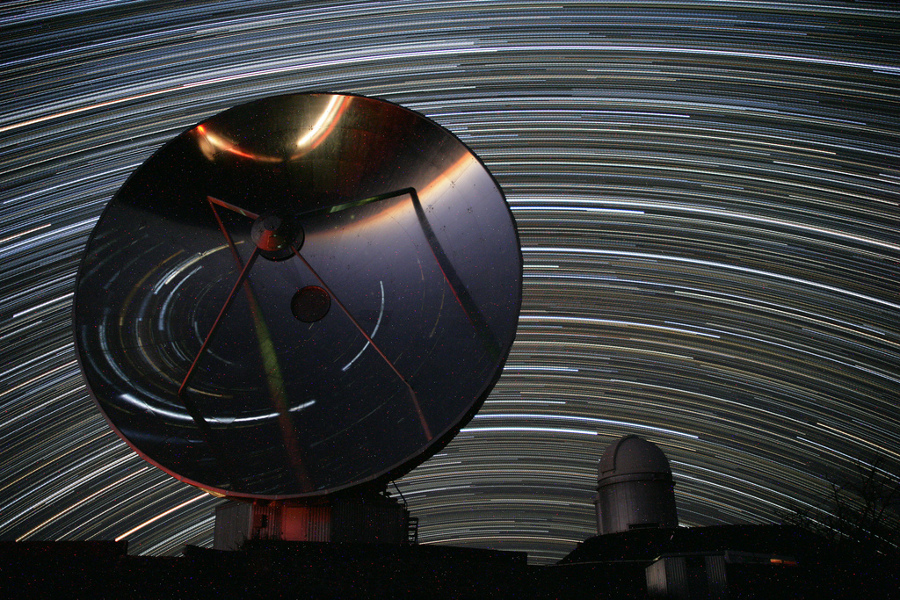

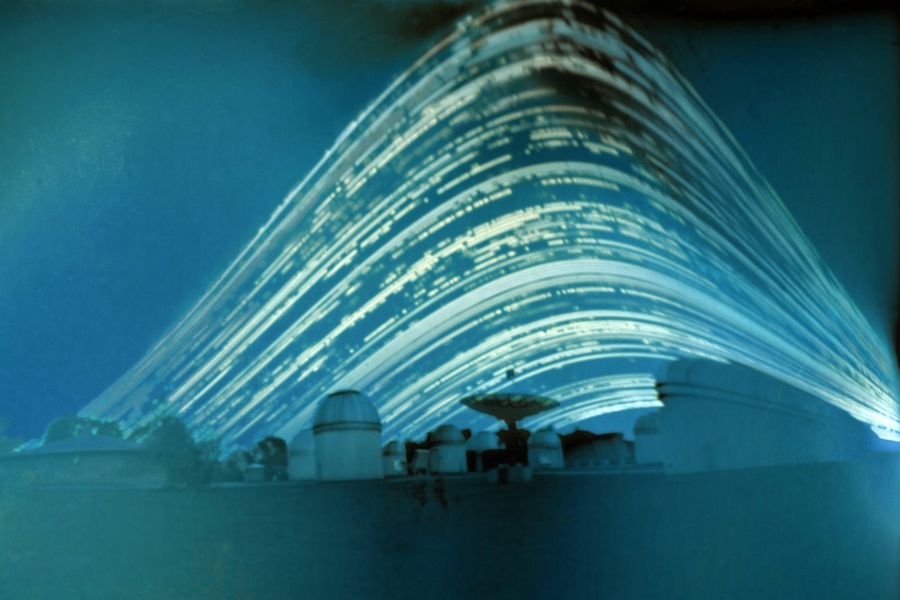

Bildcredit und Bildrechte: Yuri Beletsky (ESO)

Liegt der dunkelste Bereich des Nachthimmels gegenüber der Sonne? Nein. Dort – 180 Grad von der Sonne entfernt – ist nämlich bei extrem dunklem Himmel ein kaum erkennbares schwaches Leuchten zu sehen. Dieses Leuchten ist das als Gegenschein bekannt. Der Gegenschein ist Sonnenlicht, das von winzigen interplanetaren Staubpartikeln reflektiert wird. Diese Staubpartikel sind millimetergroße Splitter von Asteroiden, die in der Ebene der Ekliptik mit den Planeten um die Sonne kreisen.

Dieses Bild vom Oktober 2008 ist eines der spektakuläreren Bilder des Gegenscheins, die je fotografiert wurden. Die lang belichtete Aufnahme des extrem dunklen Himmels über dem Paranal-Observatorium in Chile zeigt den Gegenschein so deutlich, dass man sogar ein Leuchten sieht, das ihn umgibt. Im Vordergrund stehen mehrere Komponenten des Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte.

Zu den interessanteren Objekten im Hintergrund zählt die Andromedagalaxie links unten und der Sternhaufen der Plejaden knapp über dem Horizont. Der Gegenschein unterscheidet sich vom Zodiakallicht in der Nähe der Sonne durch seinen steilen Reflexionswinkel.

Am Tag gibt es Phänomen, das dem Gegenschein ähnlich ist. Es wird als Glorie bezeichnet. Man sieht es von einem Flugzeug aus auf reflektierender Luft oder auf Wolken am Gegenpunkt der Sonne.