Bildcredit und Bildrechte: Martin Pugh und Rocco Sung

Was ist das für ein eigenartiges braunes Band?

Wenn man den Sternhaufen NGC 4372 beobachtet, bemerkt man in dessen Nähe oft auch einem ungewöhnlich dunklen Streifen, der sich über eine Länge von drei Grad erstreckt. Bei diesem Streifen handelt es sich um eine molekulare Wolke, die als Dark-Doodad-Nebel bekannt wurde. Doodad bedeutet frei übersetzt Dingsbums – daher auch der Titel: Der dunkle Dingsbums-Nebel.

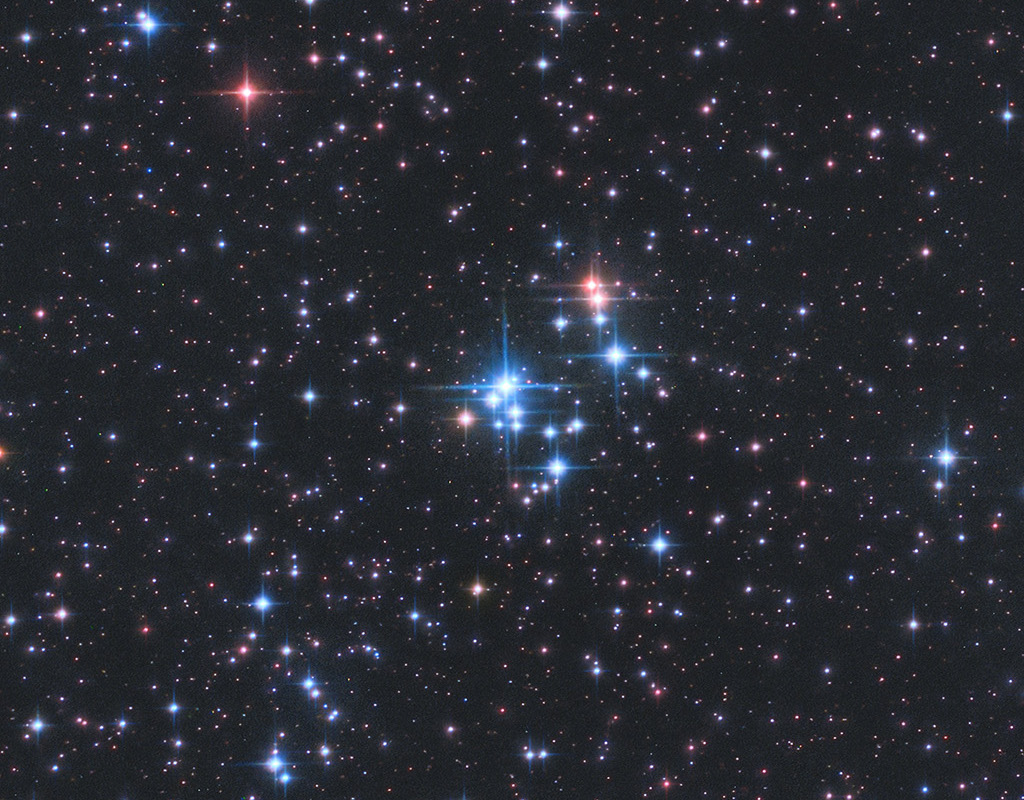

In dieser Aufnahme zieht sich der Dark Doodad-Nebel über das Zentrum eines farbenprächtigen Sternfeldes. Die dunkle Farbe verdankt der Nebel einer hohen Konzentration an interstellarem Staub, der vor allem das sichtbare Licht stark streut. Der Kugelsternhaufen NGC 4372 ist als diffuser, weißer Fleck links im Bild zu erkennen. Bei dem hellen blauen Stern rechts darüber handelt sich um Gamma Muscae.

Mit einem guten Fernglas kann der Dark-Doodad-Nebel in Richtung des südlichen Sternbildes Fliege (Musca) gefunden werden.