Bildcredit: WISE, IRSA, NASA; Bearbeitung und Bildrechte : Francesco Antonucci

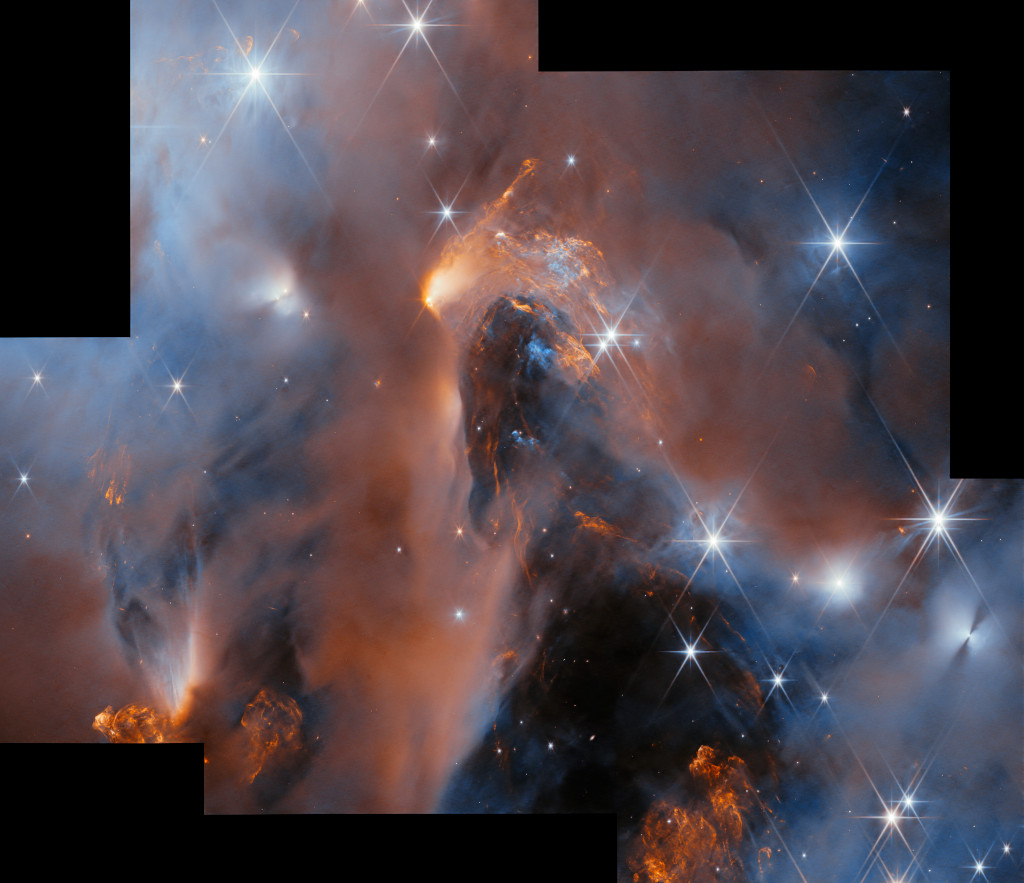

Ist dies wirklich der berühmte Sternhaufen der Plejaden? Die Plejaden sind eigentlich für das ikonische Blau ihrer Sterne bekannt, aber hier sind sie infraroten Licht gezeigt, sodass der umgebende Staub die Sterne überstrahlt.

Drei „Farben“ von Infrarot (die Wellenlängen R=24, G=12, B=4,6 Mikrometer) wurden in visuell wahrnehmbare Farben übersetzt. Das Grundbild stammt vom NASA-Orbiter Wide Field Infrared Survey Explorer (WISE).

Der Plejaden-Sternhaufen ist zwar als M45 katalogisiert, wird aber oft mit seinem Kosenamen „Siebengestirn“ oder englisch „Sieben Schwestern“ angesprochen. Er befindet sich zufällig in einer vorbei ziehenden Staubwolke. Das Licht und die Winde der massereichen Plejadensterne stoßen vorzugsweise kleine Staubpartikel aus. Das führt zu den deutlich sichtbaren Filamenten aus Staub.

Das obige Bild hat eine Seitenlänge von etwa 20 Lichtjahren in der Entfernung der Plejaden, der etwa 450 Lichtjahre in Richtung des Sternbilds Stier (Taurus) liegt.