Bildcredit: NASA, ESA, Hubble, HLA; Überarbeitung und Bildrechte: Jesús M.Vargas und Maritxu Poyal

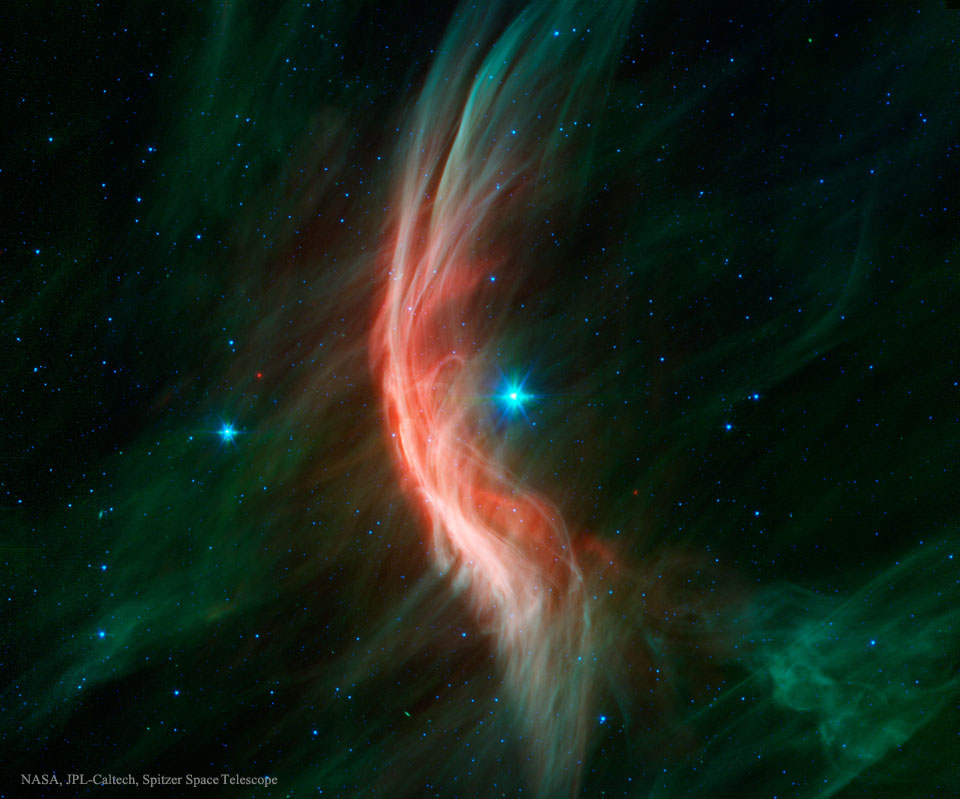

Was für ein verworrenes Netz ein planetarischer Nebel doch weben kann. Der planetarische Nebel der Roten Spinne hat eine komplexe Struktur. Sie kann entstehen, wenn ein normaler Stern seine äußeren Gashüllen abwirft und ein Weißer Zwergstern wird.

Dieser zweilappige symmetrische planetarische Nebel wird offiziell als NGC 6537 bezeichnet. Er enthält einen der heißesten Weißen Zwerge, die je beobachtet wurden, und war vielleicht Teil eines Doppelsternsystems.

Vom Zentralstern in der Mitte strömen internen Winde aus. Bei ihnen wurden Geschwindigkeiten von mehr als 1000 km/h gemessen. Diese Winde erweitern den Nebel und fließen die Nebelwände entlang. Dadurch kollidieren Wellen aus heißem Gas und Staub. Atome in diesen kollidierenden Erschütterungen strahlen Licht ab. Dieses Licht ist im Bild des Weltraumteleskops Hubble in repräsentativen Farben dargestellt.

Der Nebel der Roten Spinne liegt im Sternbild Schütze (Sagittarius). Seine Entfernung ist nicht genau bekannt, sie wird auf etwa 4000 Lichtjahre geschätzt.