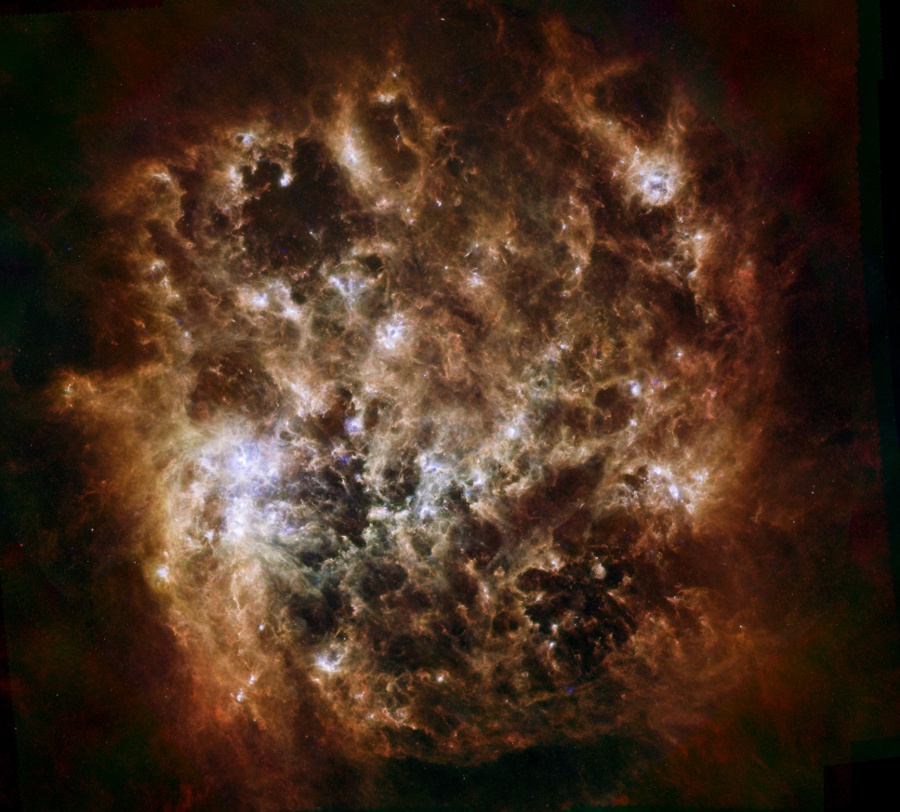

Bildcredit: ESA / NASA / JPL-Caltech / STScI

Auf diesem Infrarotporträt kräuseln sich kosmische Staubwolken in der Großen Magellanschen Wolke, einer Begleitgalaxie der Milchstraße. Das Komposit aus Bildern des Weltraumobservatoriums Herschel und des Weltraumteleskops Spitzer zeigt Staubwolken, welche die benachbarte Zwerggalaxie füllen, ähnlich wie der Staub in der Ebene unserer Milchstraße.

Die Temperaturen des Staubs zeigen mögliche Sternbildungsaktivität. Die Daten von Spitzer sind in blauen Farbtönen abgebildet. Sie zeigen warmen Staub an, der von jungen Sternen aufgeheizt wird. Herschels Instrumente steuerten die rot und grün gefärbten Bilddaten bei. Sie zeigen die Strahlung von kühlerem Staub in dazwischen liegenden Regionen, wo die Sternbildung gerade erst beginnt oder schon aufgehört hat.

Das Aussehen der Großen Magellanschen Wolke in Infrarot wird von der Strahlung von Staub bestimmt. Sie unterscheidet sich von Ansichten im sichtbaren Licht. Doch der bekannte Tarantelnebel in dieser Galaxie ist immer noch markant. Er ist hier leicht als die hellste Region links im Bild erkennbar. Die große Wolke von Magellan ist etwa 160.000 Lichtjahre entfernt und hat einen Durchmesser von ungefähr 30.000 Lichtjahren.