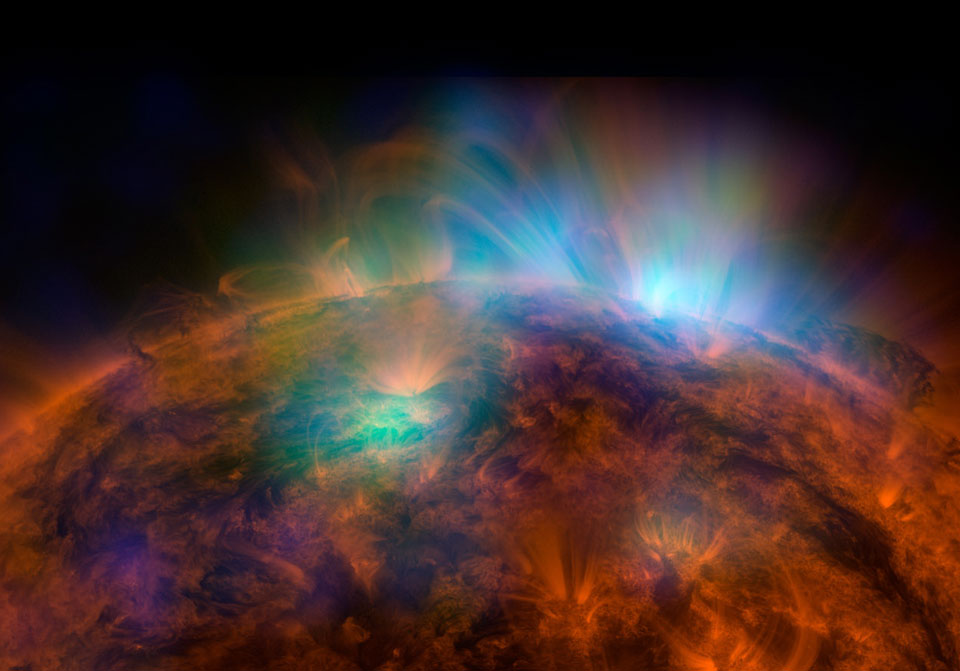

Bildcredit: NASA, Bill Ingalls

Am Donnerstag schwebte die Sojus-Raumsonde im Bild nach Sonnenaufgang am Fallschirm durch die dichte Atmosphäre. Sie sank über einem Meer goldener Wolken ab und landete in Zentralasien auf dem Planeten Erde. An Bord war der NASA-Astronaut Barry Wilmore, er war Kommandant der Expedition 42. Auch Alexander Samokutjajew und Jelena Serowa waren an Bord. Beide sind von der Raumfahrtbehörde der Russischen Föderation (Roscosmos).

Die Landung fand am 12. März um 8:07 kasachischer Zeit (3:07 MEZ) südöstlich von Schesqasghan in Kasachstan statt. Die drei kehrten nach fast sechs Monaten aus dem niedrigen Erdorbit zurück. Sie waren Mitglieder der Expeditionen 41 und 42 auf der Internationalen Raumstation (ISS).