Bildcredit und Bildrechte: CEDIC Team – Bearbeitung: Wolfgang Leitner

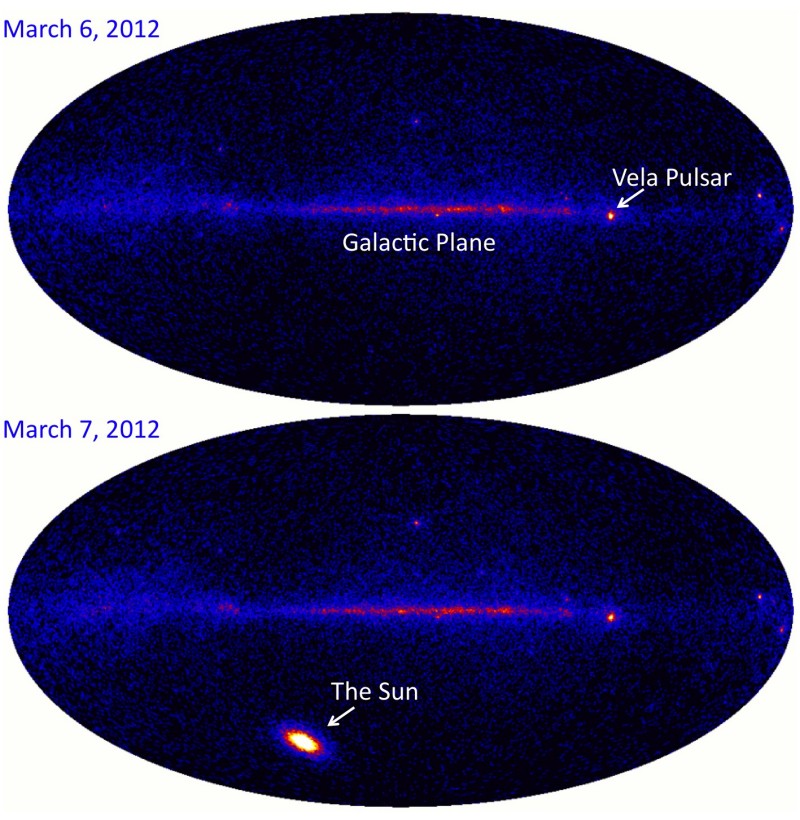

Die komplexe, schöne Himmelslandschaft liegt in der Ebene der Milchstraße. Das Teleskopbild zeigt den nordwestlichen Rand im Sternbild Segel (Vela). Der Ausschnitt ist breiter als 10 Grad. In der Mitte liegt hellste Filament im Vela-Supernovaüberrest. Er ist eine Trümmerwolke, die sich ausdehnt.

Die Wolke entstand bei der finalen Explosion eines massereichen Sterns. Ihr Licht erreichte die Erde vor etwa 11.000 Jahren. Von der kosmischen Katastrophe blieben komprimierte Filamente aus leuchtendem Gas zurück. Dabei entstand auch ein unglaublich dichter, rotierender Sternkern. Es ist der Vela-Pulsar.

Der Supernovaüberrest im Sternbild Schiffssegel ist etwa 800 Lichtjahre entfernt. Er ist in einen größeren, älteren Supernovaüberrest eingebettet, den Gum-Nebel.