Bildcredit und Bildrechte: Damian Peach

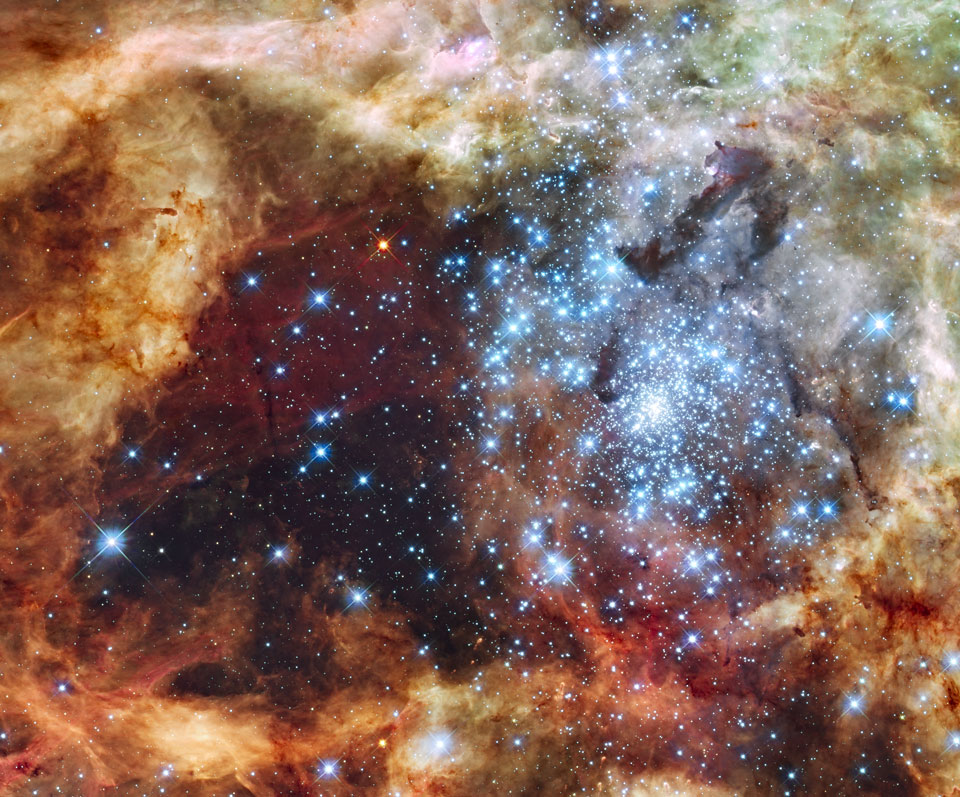

Die größte, komplexeste Sternbildungsregion in der galaktischen Nachbarschaft liegt in der Großen Magellanschen Wolke. Diese kleine Satellitengalaxie umrundet unsere Galaxis. Die Region wirkt spinnenartig. Daher lautet ihr gängiger Name Tarantelnebel.

Diese Tarantel hat einen Durchmesser von etwa 1000 Lichtjahren. Wenn der Tarantelnebel in der Milchstraße liegen würde und so weit entfernt wäre wie der Orionnebel, nämlich 1500 Lichtjahre, wäre er am Himmel breiter als 30 Grad (60 Vollmonde). Der Orionnebel ist das der Erde am nächsten liegende Sternbildungsgebiet. Die faszinierenden Details des Nebels sind fast farbecht dargestellt.

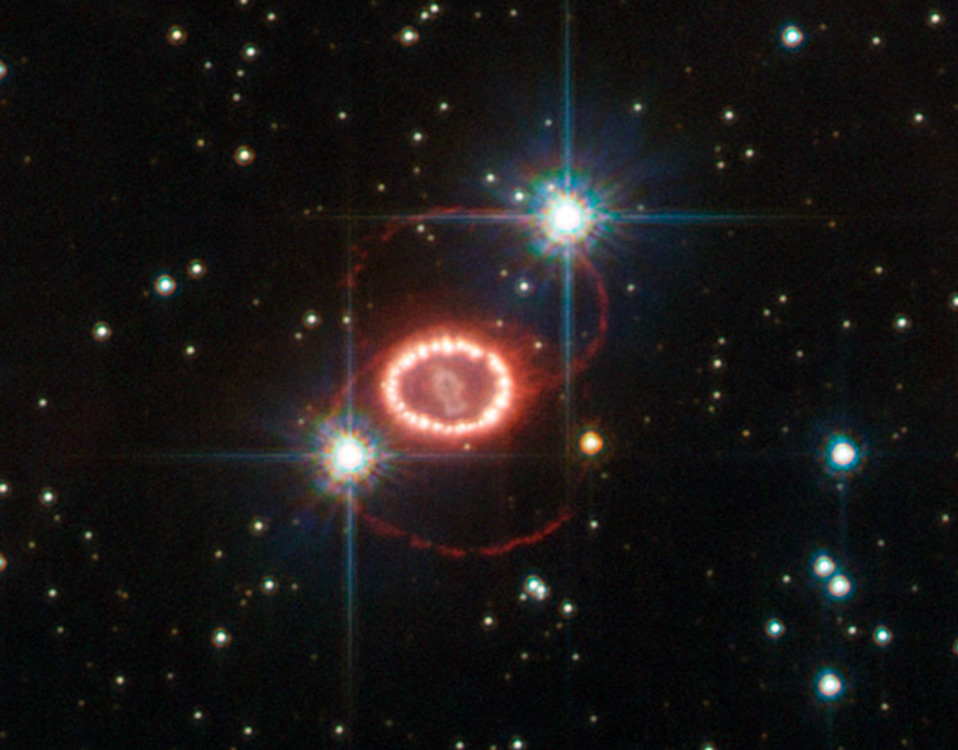

Die dünnen Arme des Tarantelnebels umgeben den Sternhaufen NGC 2070. Er enthält einige der hellsten und massereichsten Sterne, die wir kennen. Diese Sterne leuchten blau. Massereiche Sterne leben schnell und vergehen jung. Daher ist es wenig überraschend, dass in der Umgebung der kosmischen Tarantel in jüngerer Zeit eine Supernova explodierte.