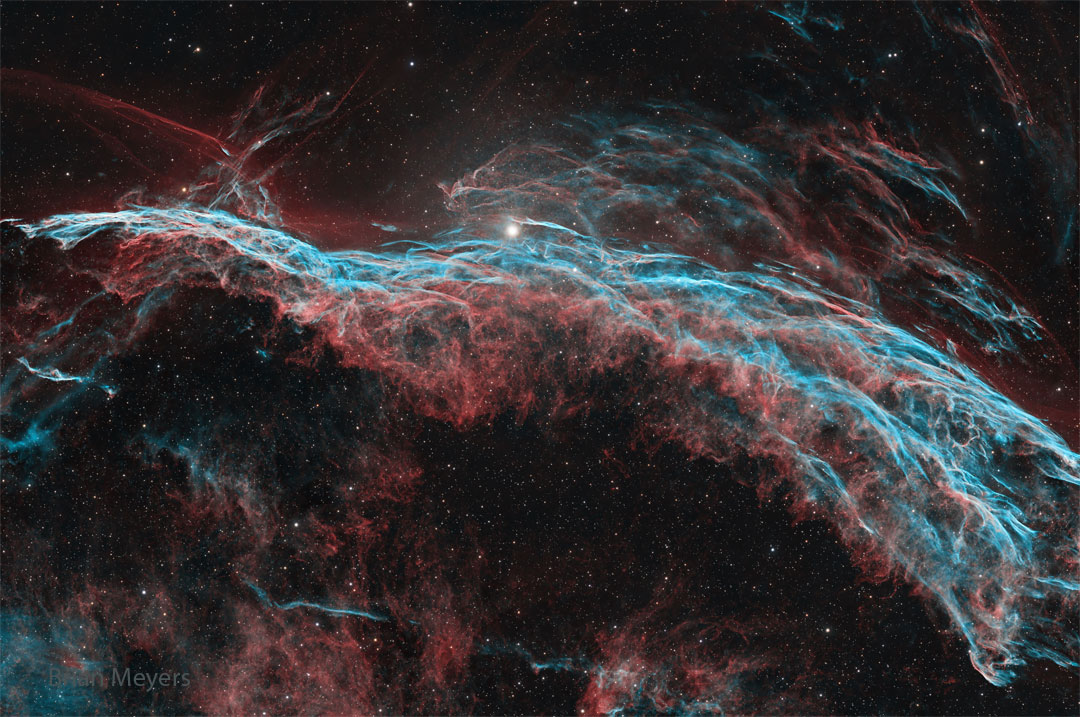

Bildcredit und Bildrechte: Greg Bass

NGC 6888 ist auch als Sichelnebel bekannt. Er hat einen Durchmesser von 25 Lichtjahren. Diese kosmische Blase wird von Winden des massereichen Zentralsterns aufgeblasen.

Diese Aufnahme wurde mit Teleskop und Schmalbandfiltern erstellt. Dadurch kann das Licht von Wasserstoff und Sauerstoff Atomen isoliert werden. Vom Sauerstoff stammt der leicht grünlich-bläuliche Schimmer. Er zeigt Falten und Filamente im Nebel wie einen Schleier.

Der Zentralstern des Nebels ist ein Wolf-Rayet-Stern (WR 136). Diese Sterne werfen ihre äußerste Hülle in einem starken Sternenwind ab. Auf diese Art verlieren sie alle 10.000 Jahre eine Sonnenmasse! Die komplizierten Strukturen im Sichelnebel entstanden wahrscheinlich durch die Wechselwirkung des starken Sternwindes mit den Auswürfen aus früheren Aktivitäten des Sterns.

Der Stern steht am Ende seiner Existenz. Er verheizt seinen Brennstoff rasch. Voraussichtlich endet er als spektakuläre Supernova. Man findet dieses Objekt im nebelreichen Sternbild Schwan. NGC 6888 ist etwa 5000 Lichtjahre von uns entfernt.