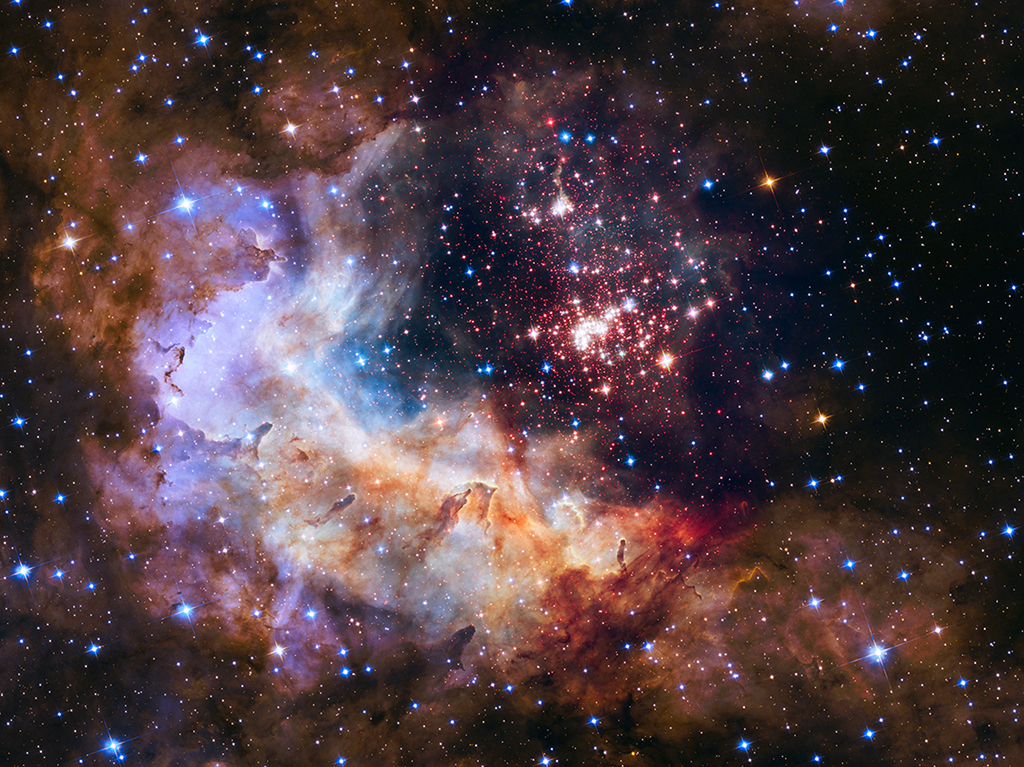

Bildcredit und Bildrechte: NASA, ESA, das Hubble-Vermächtnis-Team (STScI / AURA), A. Nota (ESA/STScI) und das Westerlund-2-Scienceteam

Die kosmische Szene zeigt einen jungen Sternhaufen und die Sternbildungsregion Westerlund 2. Sie liegen 20.000 Lichtjahre entfernt im Sternbild Schiffskiel (Carina). Das Bild entstand mit Hubbles Kameras im nahen Infrarot und im sichtbaren Licht. Es feiert den 25. Jahrestag des Weltraumteleskops Hubble. Es startete am 24. April 1990.

Die dichte Ansammlung heller, massereicher Sterne im Haufen ist etwa 10 Lichtjahre groß. Starke Sternwinde und die Strahlung der massereichen jungen Sterne meißelten das Gas und den Staub in der Region zu Säulen, die Sterne bilden. Sie zeigen zum Haufen im Zentrum. Rote Flecken zwischen den hellen Sternen sind matte, neue Sterne im Haufen, die noch die Gas- und Staubkokons ihrer Entstehung eingebettet sind.

Das Jubiläums-Sichtfeld von Hubble zeigt viele gleichmäßig verteilte, hellere blaue Sterne. Sie befinden sich wahrscheinlich nicht im Haufen Westerlund 2, sondern davor und näher bei uns.