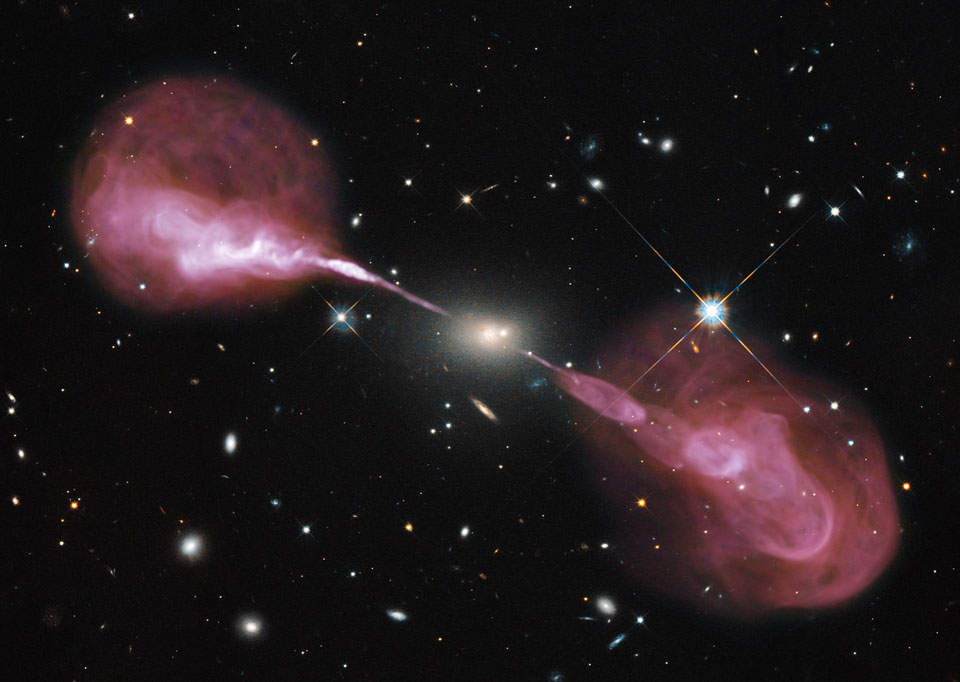

Bildcredits: Röntgen – NASA / CXC / Caltech / P.Ogle et al., Optisch – NASA/STScI, Infrarot – NASA/JPL-Caltech, Radio – NSF/NRAO/VLA

Die Spiralarme der hellen, aktiven Galaxie M106 breiten sich auf diesem Multiwellenlängen-Porträt aus. Es entstand aus Bilddaten von Radio- bis Röntgenstrahlen und zeigt die Galaxie im ganzen elektromagnetischen Spektrum. M106 ist auch als NGC 4258 bekannt. Sie befindet sich im nördlichen Sternbild Jagdhunde. Die gut vermessene Entfernung zu M106 beträgt 23,5 Millionen Lichtjahre. Damit ist diese kosmische Szenerie etwa 60.000 Lichtjahre breit.

Typisch für große Spiralgalaxien sind dunkle Staubbahnen, junge Sternhaufen und Sternbildungsgebiete. Sie säumen die Spiralarme, die in einem hellen Kern zusammenlaufen.

Doch dieses Komposit betont zwei anomale Arme in Radiowellenlängen (violett) und Röntgenlicht (blau). Sie erheben sich anscheinend aus der Zentralregion von M106. Es sind Hinweise auf energiereiche Strahlströme aus Materie, die in die Galaxienscheibe rasen. Die Strahlen werden wahrscheinlich von Materie gespeist, die in ein massereiches zentrales Schwarzes Loch fällt.