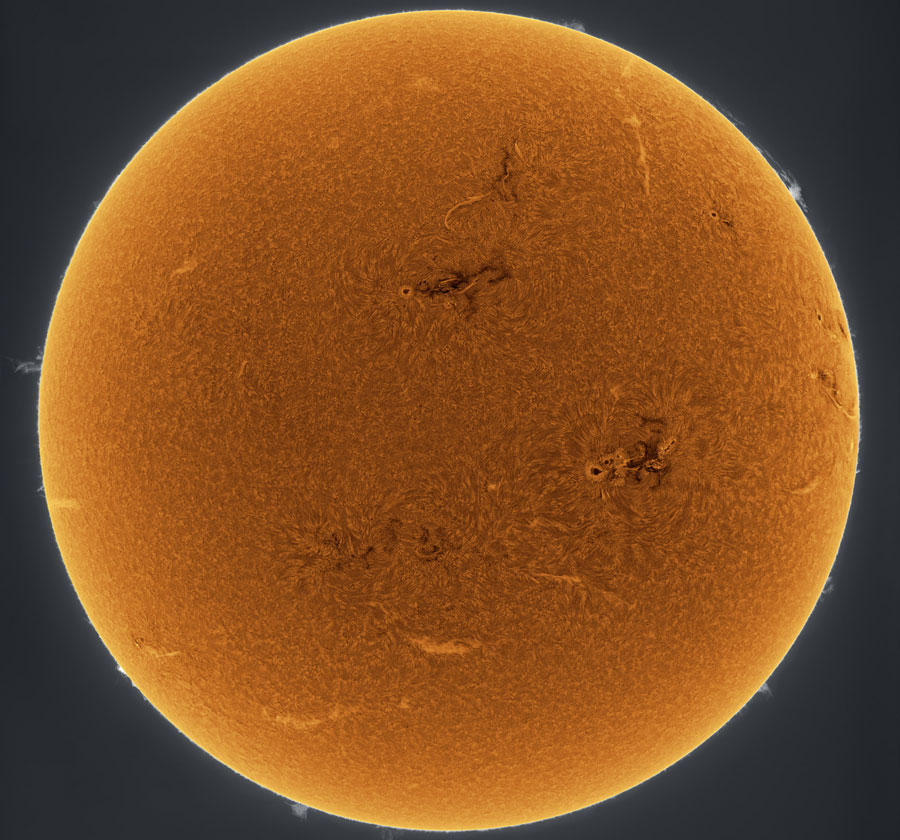

Bildcredit: GSFC der NASA, SDO AIA Team

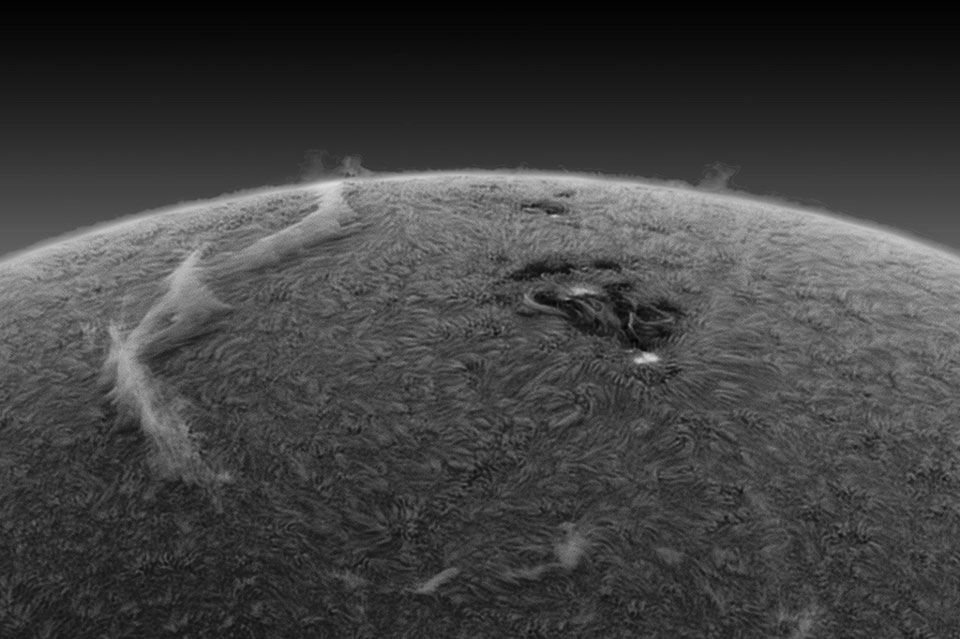

Was ist mit unserer Sonne passiert? Nichts Besonderes – sie stieß bloß eine Protuberanz aus. Ende letzten Monats brach plötzlich eine lange bestehende Sonnenprotuberanz in den Weltraum aus und erzeugte einen mächtigen koronalen Massenauswurf (KMA). Die Protuberanz wurde tagelang vom variablen Magnetfeld der Sonne in Schwebe gehalten. Doch der Zeitpunkt des Ausbruchs war unerwartet.

Die Explosion wurde vom Solar Dynamics Observatory (SDO), das die Sonne umkreist, genau beobachtet. Die Sonne schleuderte Elektronen und Ionen ins Sonnensystem. Einige davon erreichten drei Tage später die Erde und trafen auf ihre Magnetosphäre. Dabei entstanden sichtbare Polarlichter.

Über der ausbrechenden Protuberanz verlaufen auf dem Ultraviolettbild Plasmaschleifen um eine aktive Region. Keine Sorge, wenn ihr die Polarlichtschau verpasst habt. In den nächsten zwei Jahren erreicht unsere Sonne ein Maximum an Sonnenaktivität. Das verspricht weitere KMA und noch mehr Polarlichter auf der Erde.