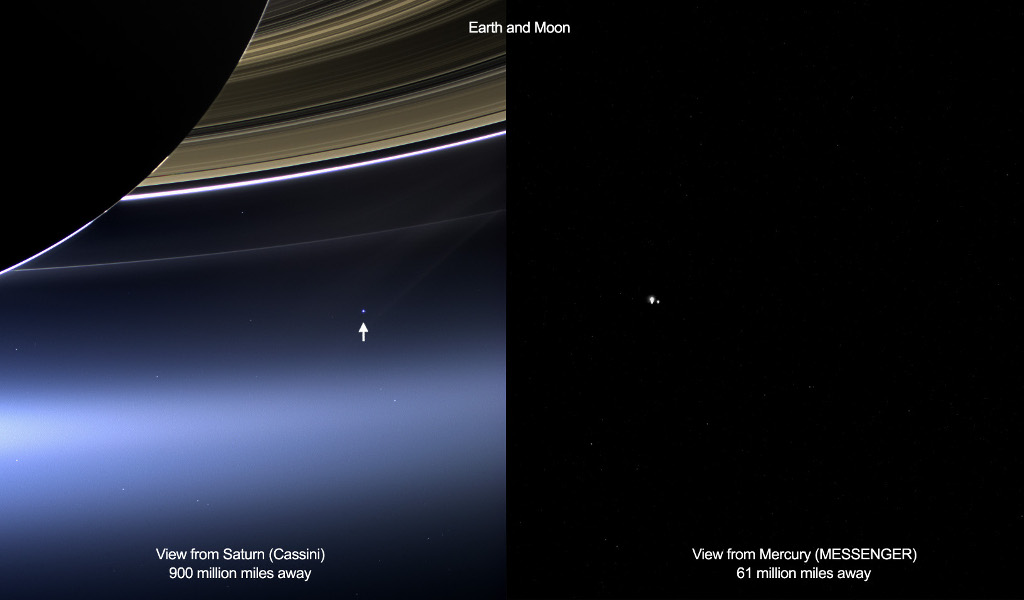

Bildcredit: Cassini-Bildgebungsteam, SSI, JPL, ESA, NASA und NASA / JHU Labor für angewandte Physik / Carnegie Inst. Washington

Am 19. Juli 2013 wurde die Erde zum ersten Mal gleichzeitig von zwei anderen Welten des Sonnensystems aus fotografiert: vom innersten Planeten Merkur und vom Gasriesen Saturn mit seinen Ringen. Auf dem Bild links ist die Erde als hellblauer Punkt direkt unter den Ringen des Saturn zu sehen. Aufgenommen wurde dieses Foto von der Cassini-Raumsonde, die damals den äußersten Gasriesen umkreiste. Am selben Tag machten Menschen auf dem Planeten Erde viele eigene Bilder von Saturn.

Rechts ist das Erde-Mond-System vor dem dunklen Hintergrund des Weltraums zu sehen. Aufgenommen wurde das Foto von der sonnennahen Raumsonde MESSENGER, die sich damals in einer Umlaufbahn um den Merkur befand. MESSENGER erstellte das Bild im Rahmen einer Suche nach kleinen natürlichen Merkursatelliten. Das sind Monde, von denen man erwarten würde, dass sie recht leuchtschwach sind. Gefunden wurden übrigens keine.

Auf dem MESSENGER-Bild sind die hellere Erde und der Mond beide überbelichtet und leuchten hell mit reflektiertem Sonnenlicht. Da Cassini und MESSENGER nicht mehr zu ihrem Heimatplaneten zurückkehren sollten, haben sie sich inzwischen von ihren Missionen zur Erforschung des Sonnensystems zurückgezogen. Cassini verglühte geplant am 15. September 2017 in der Saturnatmosphäre, MESSENGER schlug geplant am 30. April 2015 auf dem Merkur ein.