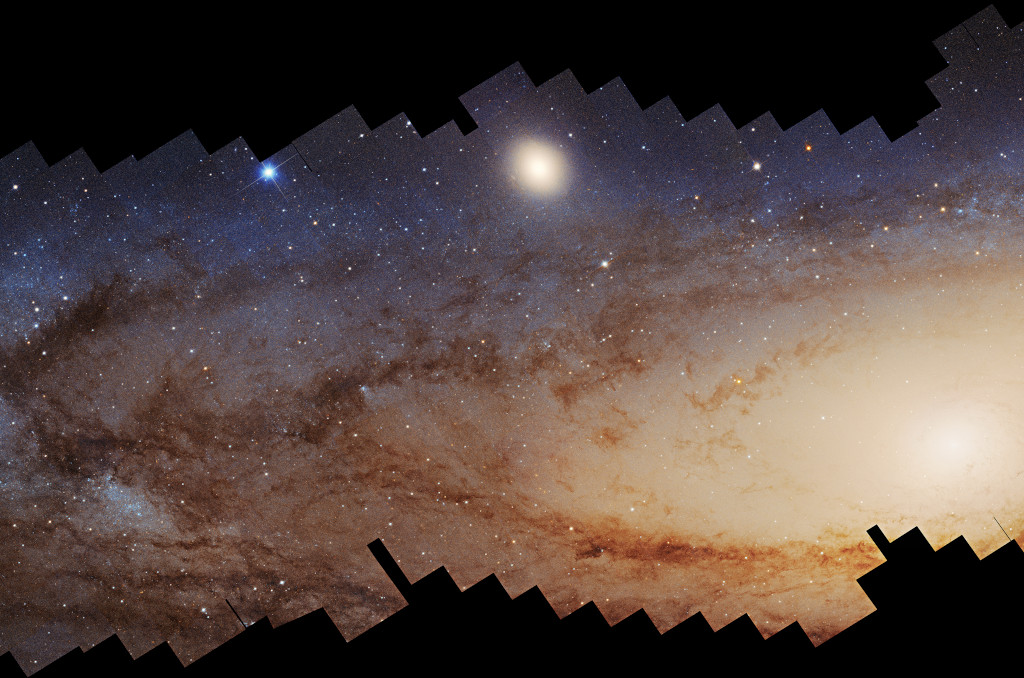

Bildcredit: NASA, ESA, Hubble-Mission, B. F. Williams (Univ Washington), Z. Chen (Univ Washington), L. C. Johnson (Northwestern), Bearbeitung: Joseph DePasquale (STScI)

Das größte Fotomosaik, das jemals aus Bilddaten des Hubble-Weltraumteleskops zusammengestellt wurde, zeigt einen Panoramablick auf unsere benachbarte Spiralgalaxie Andromeda. Es besteht aus 600 sich überlappenden Einzelbildern aus Beobachtungen von Juli 2010 bis Dezember 2022. Damit erstreckt sich das vollständige Hubble-Mosaik über fast sechs Vollmonde am Himmel der Erde.

Der oben gezeigte Ausschnitt hat eine Ausdehnung von fast zwei Vollmonden. Er zeigt teilweise den Kern und die inneren Spiralarme der Andromedagalaxie. Sie ist auch als M31 bekannt und 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Damit ist sie die größte Spiralgalaxie in unserer Nachbarschaft. Der Blick auf unsere eigene Spiralgalaxie, die Milchstraße, ist an die Sicht vom Standort der Sonne aus gebunden. Wir umkreisen einen Stern innerhalb der galaktischen Scheibe der Milchstraße. Ein Blick von außen ist nicht möglich.

Hubbles großartiges Andromeda-Mosaik bietet jedoch einen weitreichenden Blick auf eine große Spiralgalaxie ähnlich der unseren. Hubbles umfassender und detaillierter Datensatz wird es den Astronomen ermöglichen, die Geheimnisse der Struktur und der Entwicklung von Spiralgalaxien in einem noch nie dagewesenen Umfang zu erforschen.