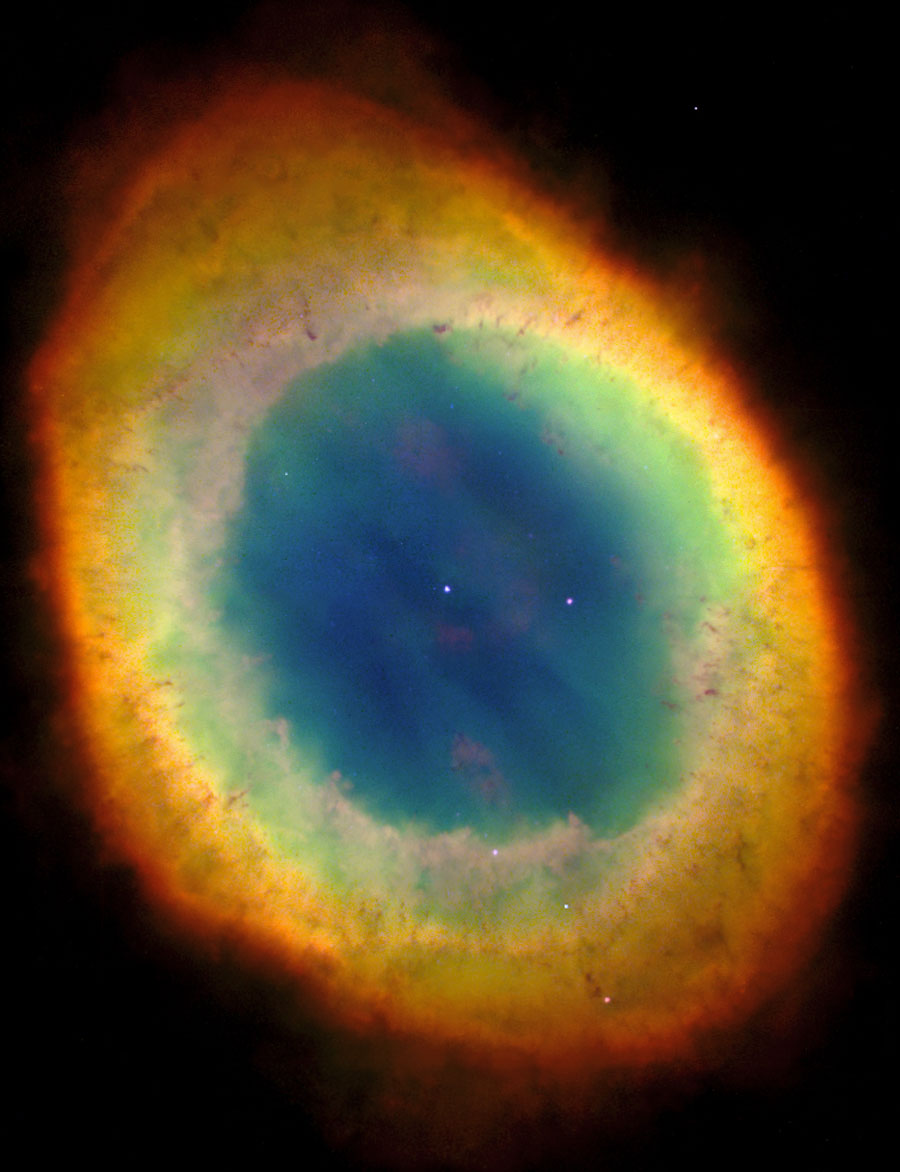

Bildcredit: Kompositbilddaten: Subaru-Teleskop (NAOJ), Hubble-Vermächtnisarchiv; Bearbeitung und zusätzliche Bildbearbeitung: Robert Gendler

Neben Saturns Ringen ist der Ringnebel M57 der berühmteste Ring am Himmel. Seine klassische Erscheinung entsteht vermutlich durch die Perspektive: Unser Blick vom Planeten Erde zeigt in die Mitte einer tonnenförmigen Wolke aus leuchtendem Gas. Doch die ausgedehnten Gasschleifen auf diesem Kompositbild reichen weit über die bekannte Zentralregion des Ringnebels hinaus.

Das Komposit entstand aus Aufnahmen erdgebundener Teleskope, des Weltraumteleskops Hubble und Schmalband-Bilddaten von Subaru. M57 ist ein gut erforschtes Beispiel eines planetarischen Nebels. Auch bei ihm stammt die leuchtende Materie nicht von Planeten, sondern von gasförmigen Hüllen, die der vergehende sonnenähnliche Stern im Zentrum abgestoßen hat.

Das intensive Ultraviolettlicht des heißen Zentralsterns ionisiert die Atome im Gas. Ionisierte Sauerstoffatome erzeugen das grünliche Leuchten. Ionisierter Wasserstoff sorgt für das markante rötliche Licht.

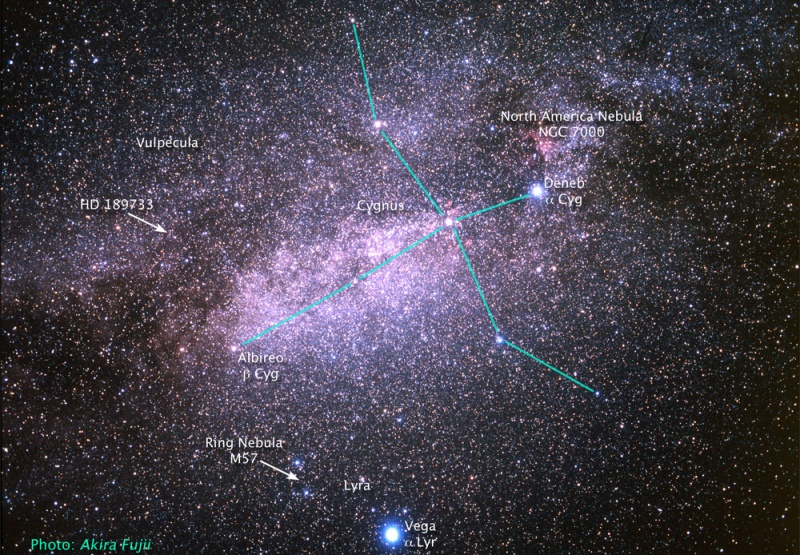

Der Zentralring des Ringnebels hat einen Durchmesser von etwa einem Lichtjahr und ist 2000 Lichtjahre von uns entfernt. Er leuchtet im nördlichen Sternbild Leier und begleitet die Sternschnuppen heute Nacht.