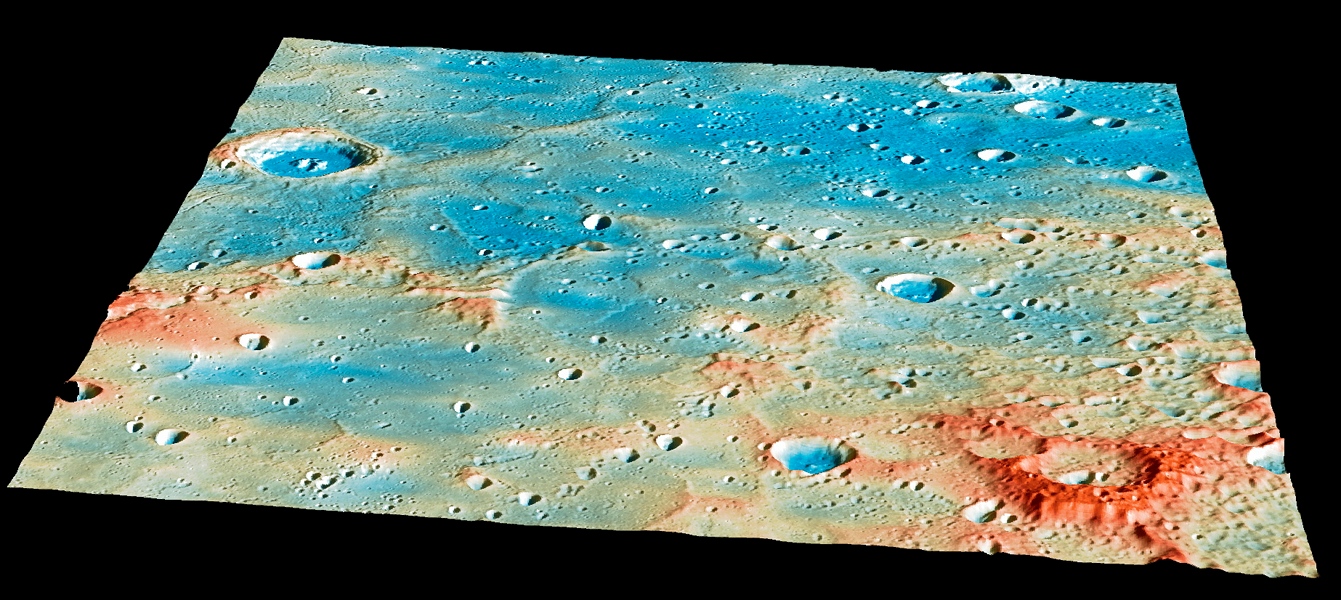

Bildcredit: NASA, Johns Hopkins Univ. APL, Arizona State Univ., CIW

MESSENGER war die erste Raumsonde im Orbit um Merkur. Sie kam gestern in dieser Region der Merkuroberfläche zur Ruhe. Die Ansicht entstand aus MESSENGER-Bildern und Daten des Laserhöhenmessers. Sie zeigt den Blick nach Norden über den nordöstlichen Rand des großen Kraters Shakespeare, der mit Lava gefüllt ist. Der Krater Janáček ist 48 Kilometer groß. Er befindet sich links oben beim Bildrand.

Die Geländehöhe ist farbcodiert. Rot gefärbte Bereiche liegen zirka 3 Kilometer über den blauen Regionen. MESSENGERs letzter Umlauf endete laut Berechnung in der Mitte. Dann sollte die Raumsonde mit fast 4 Kilometern pro Sekunde auf der Oberfläche einschlagen. Dabei entstand wohl ein neuer, etwa 16 Meter großen Krater.

Der Einschlag auf Merkurs Rückseite wurde nicht mit Teleskopen beobachtet. Doch er wurde indirekt bestätigt. Denn zu der Zeit, als das Signal der Raumsonde wieder hinter dem Planeten auftauchen sollte, wurde kein Signal mehr empfangen.

Die Raumsonde „MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemisty and Ranging“ startete 2004. Nachdem sie 2011 den innersten Planeten des Sonnensystems erreicht hatte, umkreiste sie Merkur mehr als 4000 Mal.