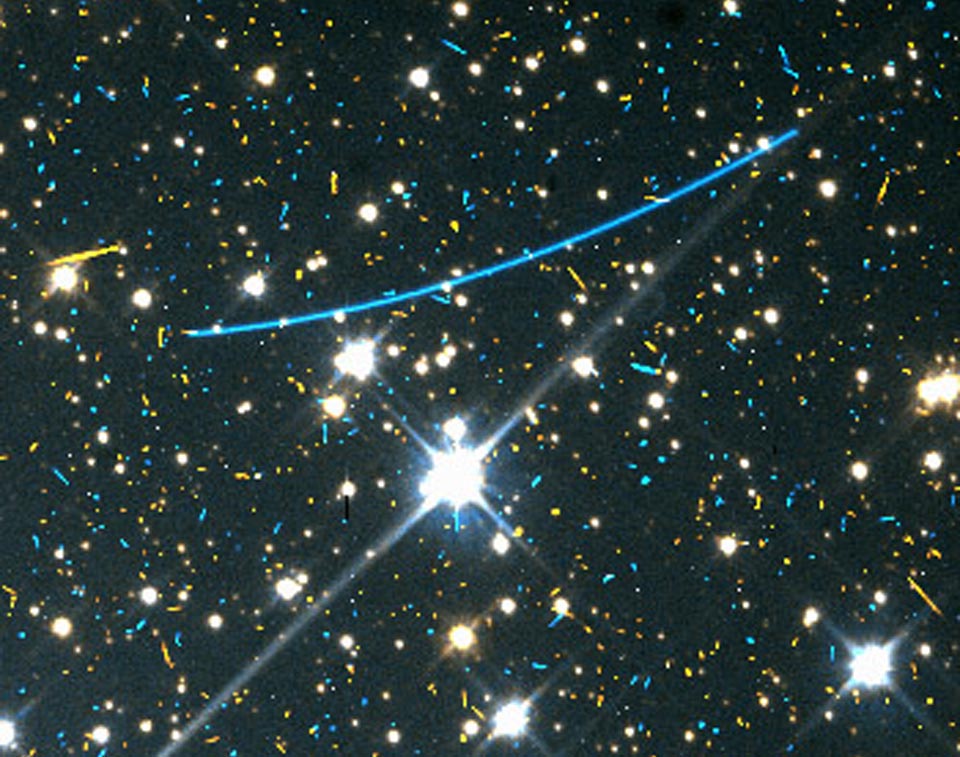

Bildcredit und Bildrechte: Gemini-Observatorium, GMOS-Süd, NSF

Was wird aus diesen Galaxien? Die Spiralgalaxien NGC 5426 und NGC 5427 ziehen gefährlich nahe aneinander vorbei. Wahrscheinlich werden jedoch beide die Kollision überstehen.

Wenn Galaxien kollidieren, verschwindet normalerweise eine kleine Galaxie in einer viel größeren. Doch in diesem Fall sind sich die beiden Galaxien ziemlich ähnlich. Jede Galaxie ist eine große Spirale mit ausladenden Armen und einem kompakten Kern. Wenn die Galaxien im Laufe der nächsten zig Millionen Jahre einander noch näher kommen, stoßen die Sterne, aus denen sie bestehen, wahrscheinlich nicht zusammen. Doch durch die Gezeiten entstehen Gasballungen. In diesen werden neue Sterne gebildet.

Dieses Bildes wurde mit dem 8-Meter-Teleskop Gemini-Süd in Chile aufgenommen. Die beiden Giganten sind vorübergehend durch eine Materiebrücke verbunden. Das wechselwirkende Paar ist als Arp 271 bekannt. Es ist etwa 130.000 Lichtjahre breit und an die 90 Millionen Lichtjahre entfernt. Die beiden Galaxien befindet sich im Sternbild Jungfrau.

Laut aktuellen Prognosen durchlebt unsere Galaxis in wenigen Milliarden Jahren eine ähnliche Kollision mit der benachbarten Andromedagalaxie.