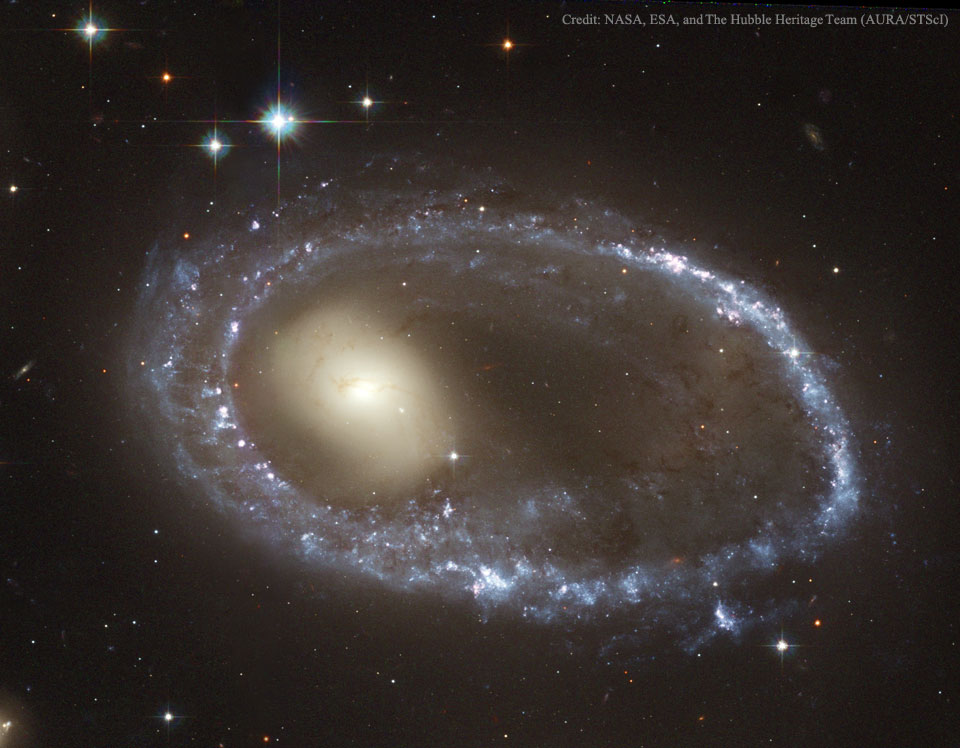

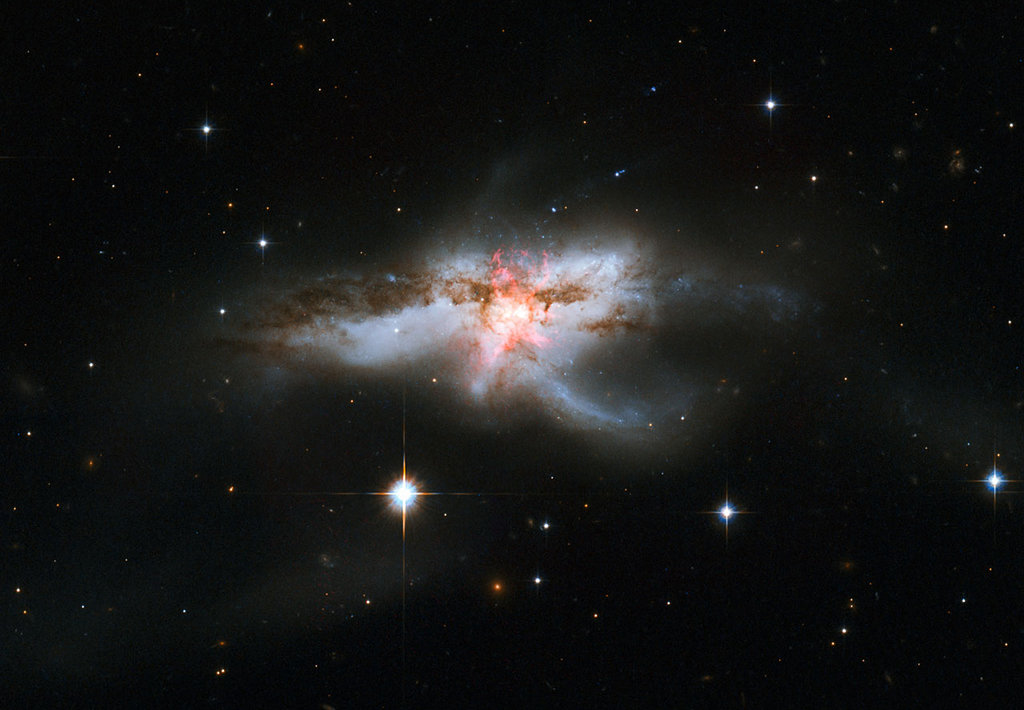

Bildcredit: NASA, ESA, Hubble-Vermächtnis (STScI / AURA), A. Evans (U. Virginia / NRAO / Stony Brook U.)

NGC 6240 bietet einen seltenen, flüchtigen Blick auf eine nahe kosmische Katastrophe, die in den letzten Zügen liegt. Im Sternbild Schlangenträger (Ophiuchus) findet eine gigantische Kollision zweier Galaxien statt. Sie sind ungefähr 400 Millionen Lichtjahre entfernt.

Aus den verschmelzenden Galaxien strömen verzerrte Gezeitenschweife. Sie bestehen aus Sternen, Gas und Staub. Im Inneren finden schnelle, heftige Ausbrüche an Sternbildung statt. Die beiden massereichen Schwarzen Löcher in den ursprünglichen galaktischen Kernen verschmelzen zu einem einzigen, noch massereicheren Schwarzen Loch. Bald bleibt eine einzige große Galaxie übrig.

Dieses dramatische Bild zeigt die Szenerie. Es ist ein Komposit aus Bilddaten, die mit den Hubble-Kameras ACS und WPC3 mit Schmalband- und Breitbandfiltern aufgenommen wurden. Die Wellenlängen reichen vom nahen Infrarot bis ins sichtbare Licht.. Die Ansicht ist in der geschätzten Entfernung von NGC 6240 breiter als 300.000 Lichtjahre.