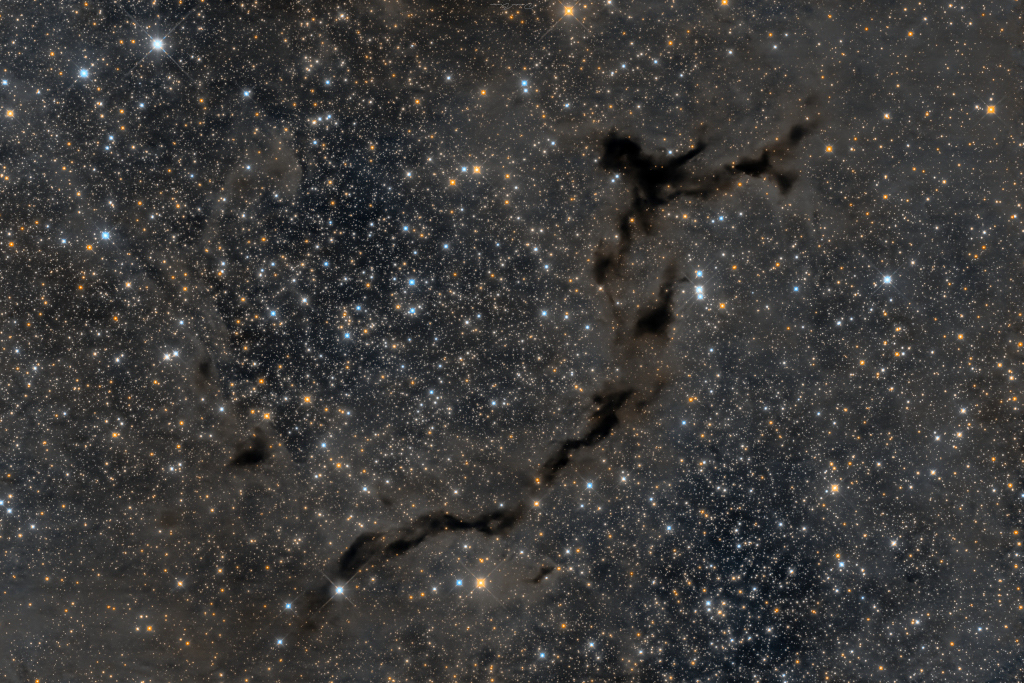

Bildcredit und Bildrechte: Cristiano Gualco

Sterne entstehen in Lynds Dunklem Nebel (LDN) 1251. Der Nebel ist etwa 1000 Lichtjahre von uns entfernt und befindet sich oberhalb der Ebene der Milchstraße. LDN 1251 trägt auch den weniger appetitlichen Namen “Fauler Fisch-Nebel“. Die staubige Molekülwolke ist Teil einer größeren Gruppe von Dunkelwolken, die sich in Richtung der Cepheus-Aufhellung zieht. Beobachtungen der verdunkelnden Wolken in verschiedenen Wellenlängen konnten energiereiche Stoßwellen und Sternwinde von neugeborenen Sternen enthüllen. Darunter fand sich auch das verräterische rötliche Glimmen von Herbig-Haro Objekten, die in dem Bild versteckt sind. Ferne Galaxien treiben sich im Hintergrund der Szenerie herum, beinahe begraben von der staubigen Weite. Dieses Bildfeld ist sehr reizvoll für Teleskope und erstreckt sich über eine Fläche von beinahe dreimal dem Vollmond. In der Entfernung von LDN 1251 entspricht das einer Ausdehnung von etwa 25 Lichtjahren.