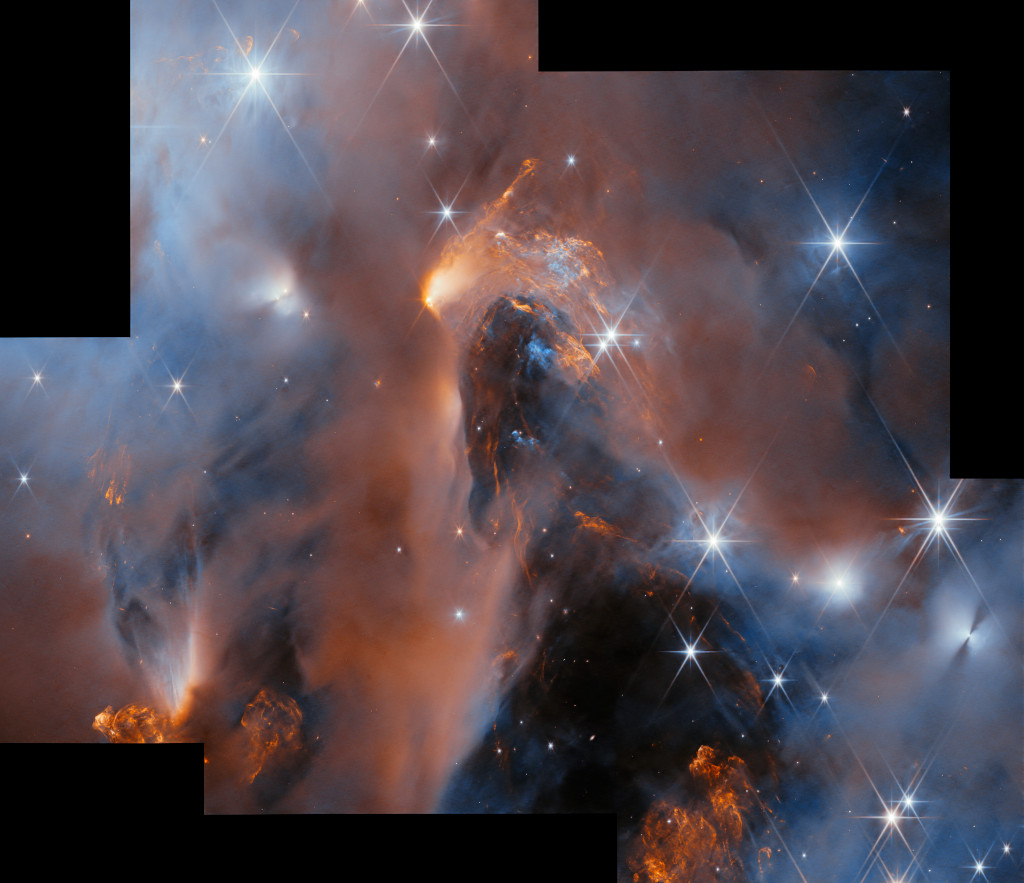

Bildcredit: ESA/Webb, NASA, CSA, A. Scholz, K. Muzic, A. Langeveld, R. Jayawardhana

Dieses spektakuläre Mosaik entstand aus Bildern des James-Webb-Weltraumteleskops. Es wirft einen Blick in das Zentrum des jungen Sternhaufens NGC 1333.

Der Sternhaufen im heroischen Sternbild Perseus ist nur 1.000 Lichtjahre entfernt. Er liegt am Rand der großen Perseus-Molekülwolke. Das kombinierte Sichtfeld des Weltraumteleskops reicht über einen Bereich von fast 2 Lichtjahren in der turbulenten stellaren Kinderstube des staubigen Sternhaufens. Das Bild ist Teil von Webbs intensiver Erkundung der Region auf der Suche nach massearmen braunen Zwergsternen und frei schwebende Planeten.

Es ist bekannt, dass NGC 1333 Sterne enthält, die weniger als eine Million Jahre alt sind, obwohl die meisten von ihnen vom allgegenwärtigen Sternenstaub vor optischen Teleskopen verborgen sind. Die chaotische Umgebung ähnelt möglicherweise der, in der unsere Sonne vor über 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist.