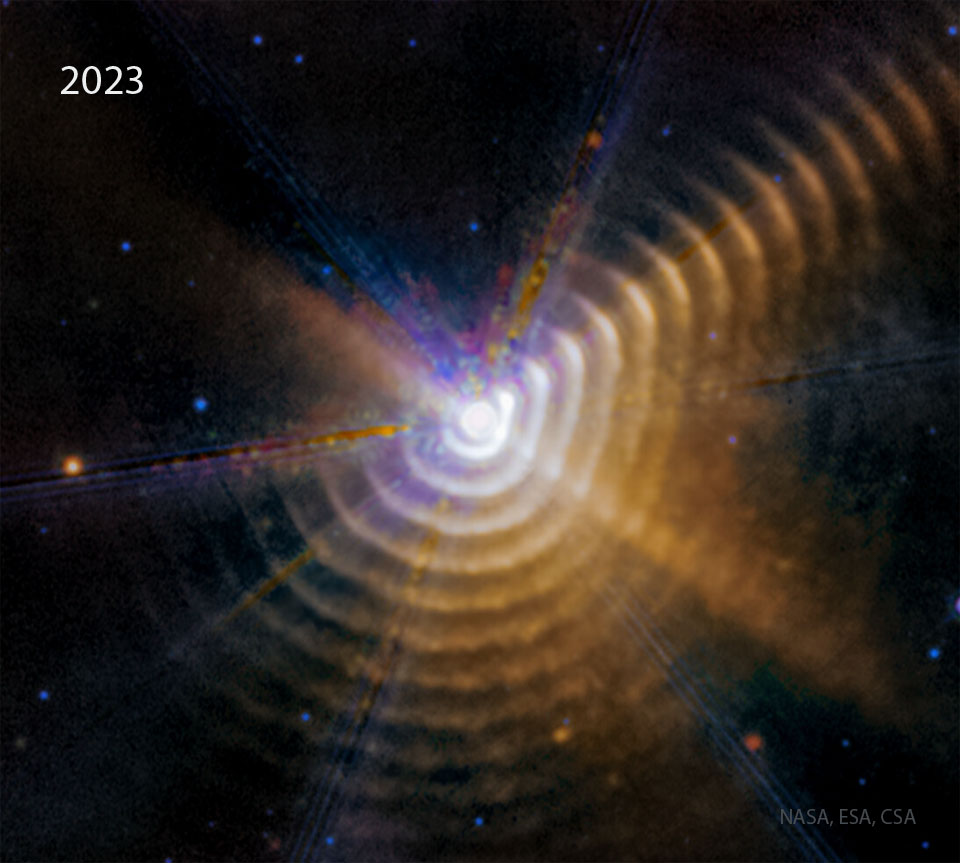

Bildcredit: James-Webb-Weltraumteleskop, ESA, NASA und CSA, R. Tazaki et al.

Wie entstehen Sterne und Planeten? Das James-Webb-Weltraumteleskop hat im protoplanetaren System Herbig-Haro 30 in Zusammenarbeit mit Hubble und dem erdgebundenen ALMA neue Hinweise gefunden.

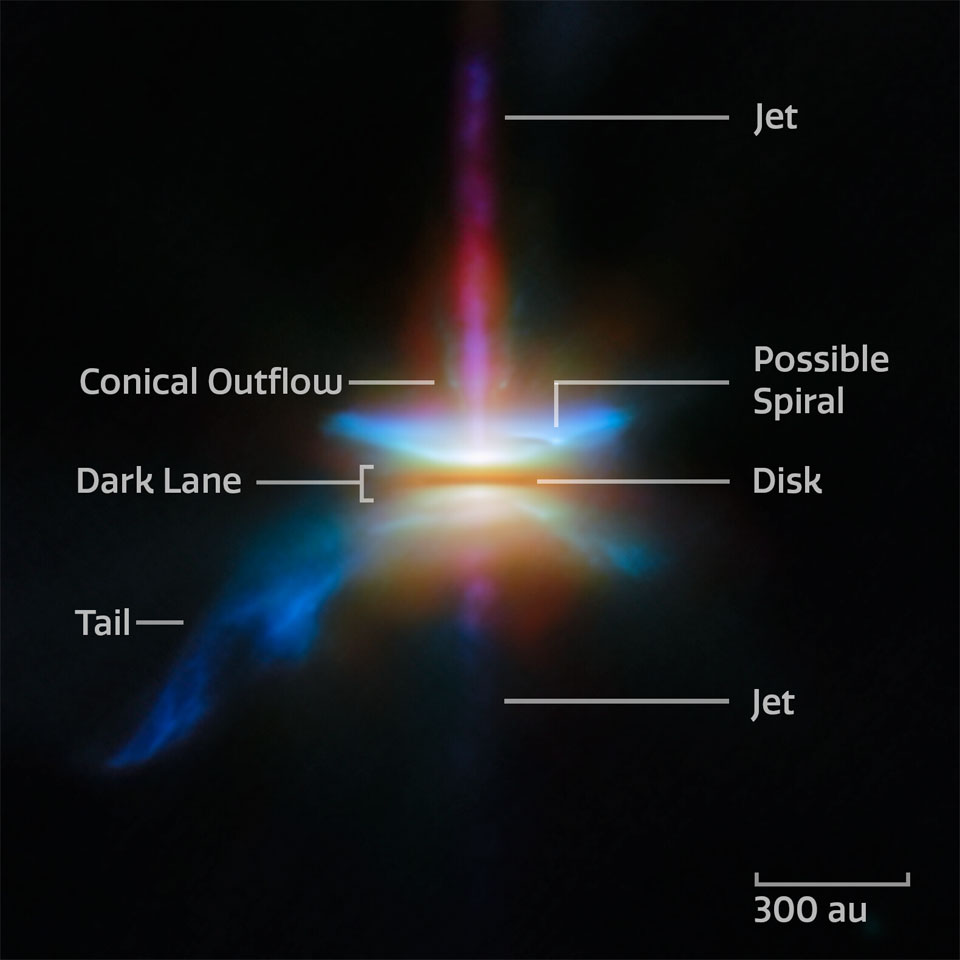

Die Beobachtungen zeigen unter anderem, dass große Staubkörner stärker in einer zentralen Scheibe konzentriert sind, wo sie Planeten bilden können. Das vorgestellte Bild von Webb zeigt viele Merkmale des aktiven HH-30-Systems.

In der Mitte ist eine dunkle, staubreiche Scheibe zu sehen, die das Licht des Sterns oder der Sterne, die sich dort noch bilden, abschirmt. Jets von Teilchen (in Rot dargestellt) werden vertikal nach oben ausgestoßen. Blaureflektierender Staub ist in einem parabolischen Bogen über und unter der zentralen Scheibe zu sehen, obwohl derzeit nicht bekannt ist, warum links unten ein Schweif erscheint.

Die Untersuchung der Planetenentstehung in HH 30 kann den Astronomen helfen, besser zu verstehen, wie sich die Planeten in unserem eigenen Sonnensystem, einschließlich unserer Erde, einst gebildet haben.

Vortrag in der Wiener Urania, 7. März 2025, 19:30-21 Uhr: Was sich am Himmel tut