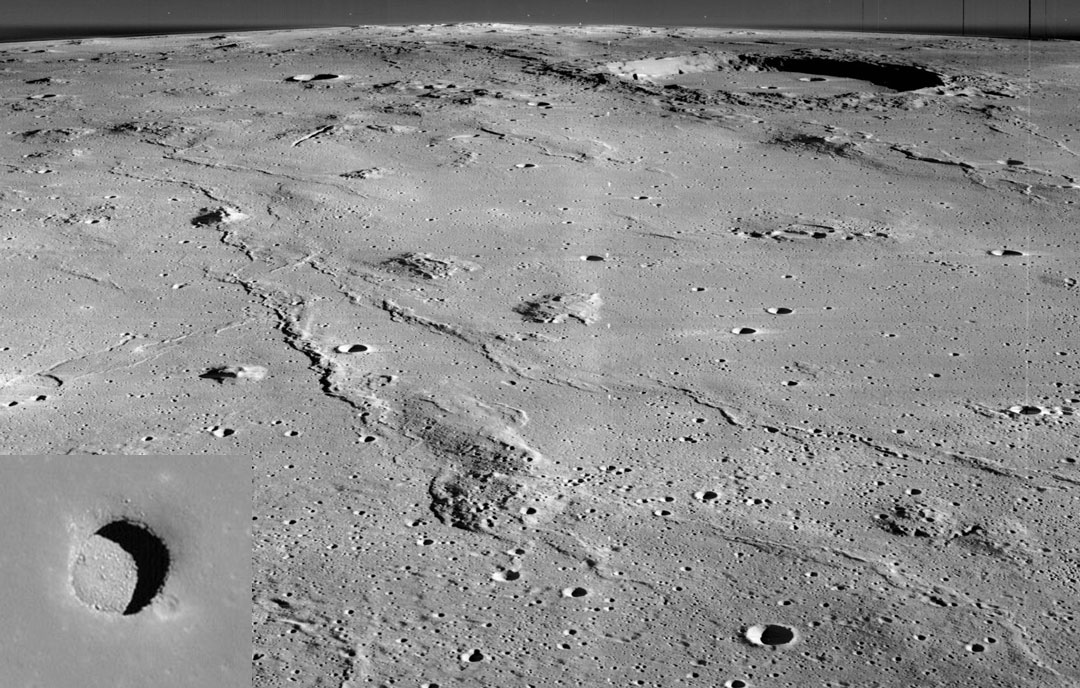

Bildcredit: NASA, Lunar Orbiter 2; Einschub: Lunar Reconnaissance Orbiter

Können Menschen unter der Mondoberfläche leben? Diese faszinierende Idee stieß 2009 auf Interesse. Damals umkreiste die japanische Raumsonde SELENE den Mond. Sie fand ein seltsames Loch unter der Marius-Hügelregion. Es könnte eine Öffnung in eine Lavahöhle sein, die unter der Oberfläche liegt.

Spätere Beobachtungen mit dem Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) der NASA zeigten, dass Marius Hills Hole visuell fast 100 Meter unter die Oberfläche reicht. Es ist mehrere Hundert Meter breit. Die Raumsonde SELENE durchdringt mit Radar den Boden. Ihre Daten wurden neu ausgewertet und zeigen eine Reihe verblüffender Zweitechos. Sie sind Hinweise, dass die Lavaröhren unter den Mariushügeln vielleicht kilometerweit hinabreichen. Sie sind vielleicht sogar groß genug für ganze Städte.

Solche Röhren könnten eine künftige Mondkolonie schützen. Auf dem Mond schwankt nämlich die Temperatur sehr stark. Mikrometeorite schlagen ein, auch die Sonnenstrahlung ist sehr schädlich. Man könnte solche Lavaröhren im Boden sogar verschließen und mit Luft füllen, die man atmen kann. Die Lavahöhlen entstanden wahrscheinlich vor Milliarden Jahren durch aktive Mondvulkane.

Dieses Bild zeigt die Oberfläche bei der Marius-Hügelregion. Es wurde in den 1960er-Jahren von der NASA-Mission Lunar Orbiter 2 fotografiert. Der Bildeinschub des Marius Hills Hole stammt vom LRO. Er ist noch in Betrieb. Das Bild zeigt auch mehrere Lavakuppeln. Der Krater Marius befindet sich rechts oben.