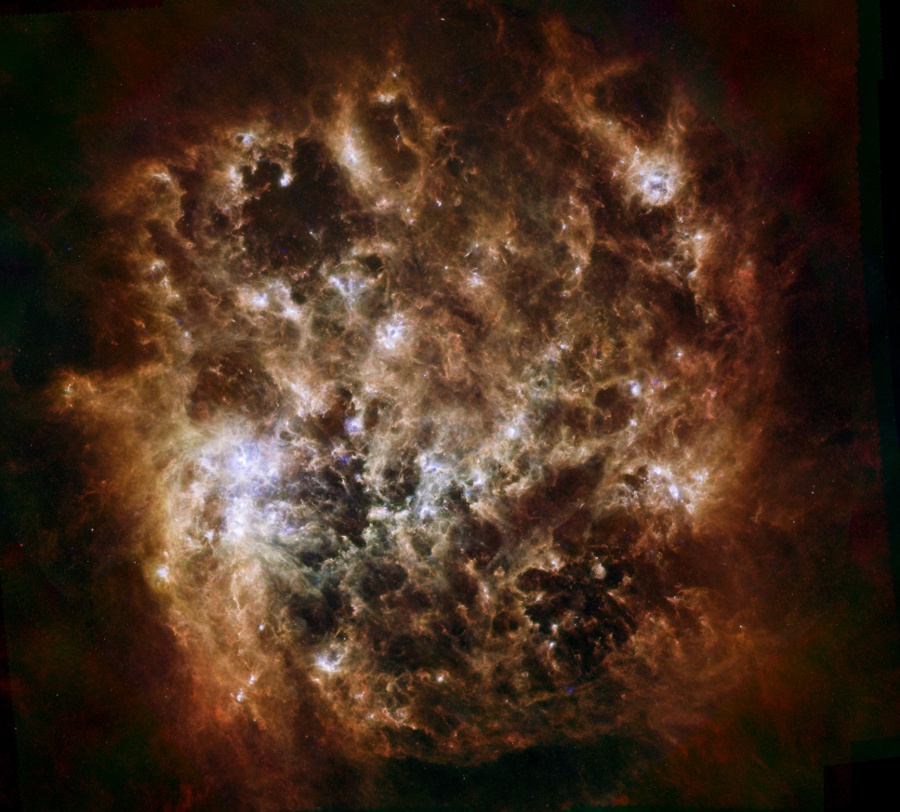

Bildcredit: ESA / NASA / JPL-Caltech / STScI

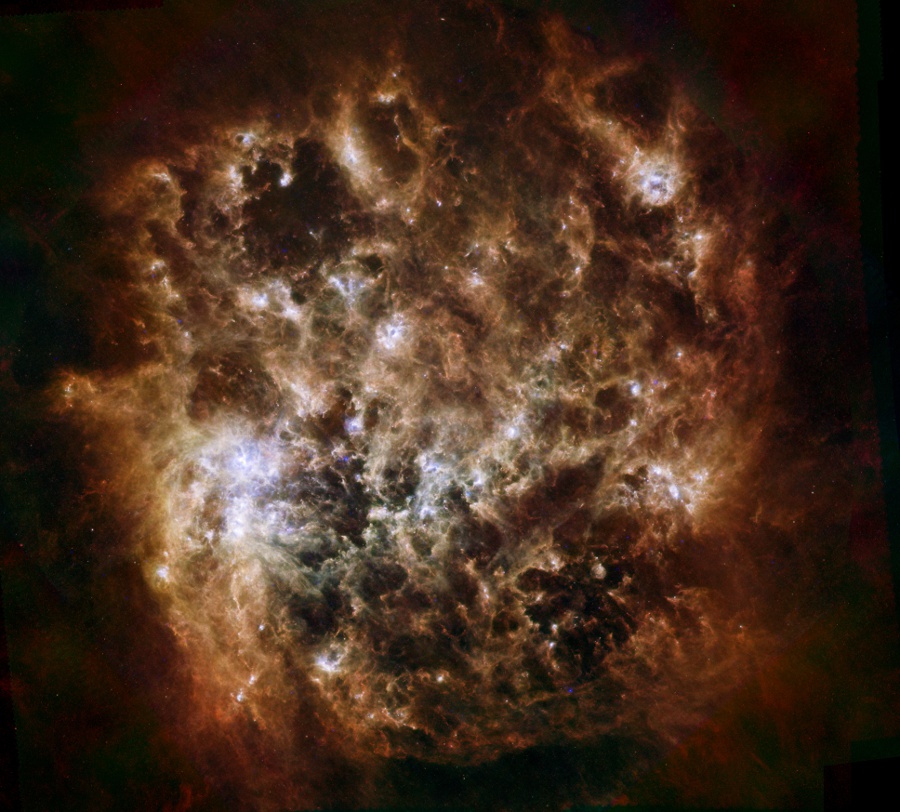

Kosmische Staubwolken kräuseln dieses Infrarotporträt der Begleitgalaxie unserer Milchstraße, der Großen Magellanschen Wolke. Das Kompositbild des Weltraumteleskops Herschel und des Weltraumteleskops Spitzer zeigt, dass die benachbarte Zwerggalaxie voller Staubwolken ist, ähnlich wie der Staub in der Ebene der Milchstraße.

Die Staubtemperaturen zeigen Anzeichen von Sternbildungsaktivität. Die Daten von Spitzer in blauen Farbtönen zeigen warmen Staub, der von jungen Sternen aufgeheizt wird. Herschels Instrumente steuerten die in Rot und Grün gezeigten Bilddaten bei. Sie bilden Staubemissionen von kühleren, dazwischenliegenden Regionen ab. Dort beginnt die Sternbildung gerade, oder sie hat bereits aufgehört.

Die Erscheinung der Großen Magellanschen Wolke in Infrarot wird von Staubemissionen bestimmt. Sie unterscheidet sich von Bildern in sichtbarem Licht. Doch der bekannte Tarantelnebel in der Galaxie sticht immer noch hervor. Er ist die hellste Region links neben der Bildmitte und leicht erkennbar.

Die große Wolke Magellans ist etwa 160.000 Lichtjahre entfernt. Sie hat einen Durchmesser von ungefähr 30.000 Lichtjahren.