Bildcredit und Bildrechte: Fabian Neyer

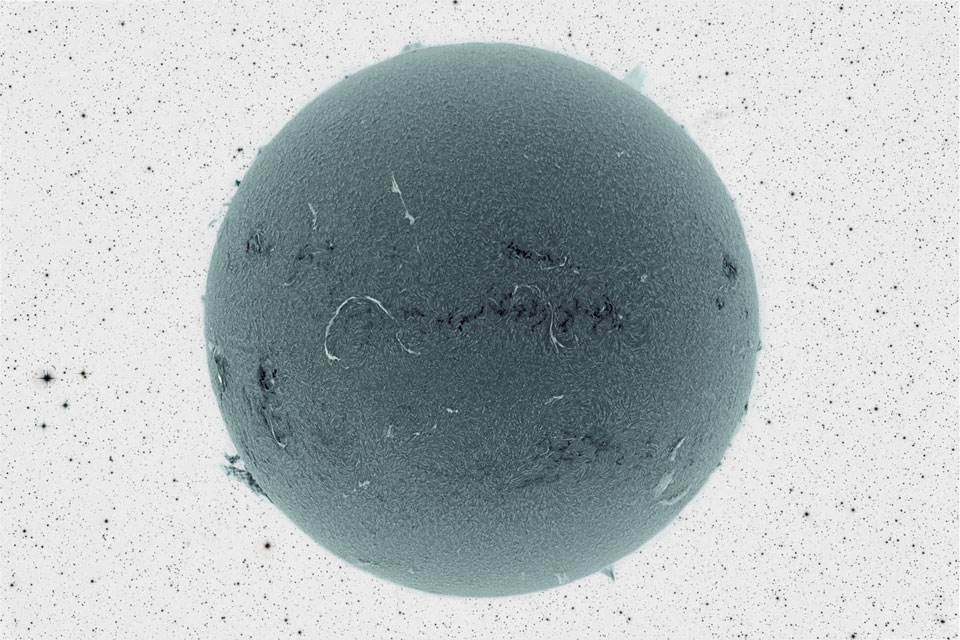

Dieses hübsche Sternenfeld ist etwa sieben Vollmonde breit (ca. 3,5 Grad). Es liegt im heroischen nördlichen Sternbild Perseus. Rechts neben der Mitte befinden sich h und χ Perseï. Sie sind ein berühmtes Paar offener oder galaktischer Sternhaufen.

Beide Haufen sind auch als NGC 869 (rechts) und NGC 884 katalogisiert. Sie sind ungefähr 7000 Lichtjahre entfernt und enthalten Sterne, die viel jünger und heißer sind als die Sonne. Die Haufen sind nur wenige Hundert Lichtjahre voneinander entfernt. Beide sind 13 Millionen Jahre jung. Das wurde am Alter ihrer Einzelsterne bestimmt. Das gleiche Alter gilt als Hinweis, dass sie in derselben Sternbildungsregion entstanden sind.

Der Doppelsternhaufen ist immer ein lohnenswerter Anblick im Fernglas. An dunklen Orten ist er sogar mit bloßem Auge sichtbar. Was man im Fernglas jedoch nicht sieht, aber häufig auf Teleskopbildern der Region dargestellt wird, sind blasse Wolken aus rötlichem ionisiertem Wasserstoff. Sie sind überall auf dieser außergewöhnlichen kosmischen Himmelslandschaft verteilt.

Das Bild ist ein Farbkomposit aus Schmalband-Daten, um die Emissionen der Wasserstoffwolken zu verstärken. Links oben befindet sich im weiten Sichtfeld NGC 957. Er ist noch ein kleinerer offener Sternhaufen. Sein Alter und seine Entfernung sind ähnlich. Möglicherweise steht er in Verbindung mit dem berühmten Doppelsternhaufen im Perseus.