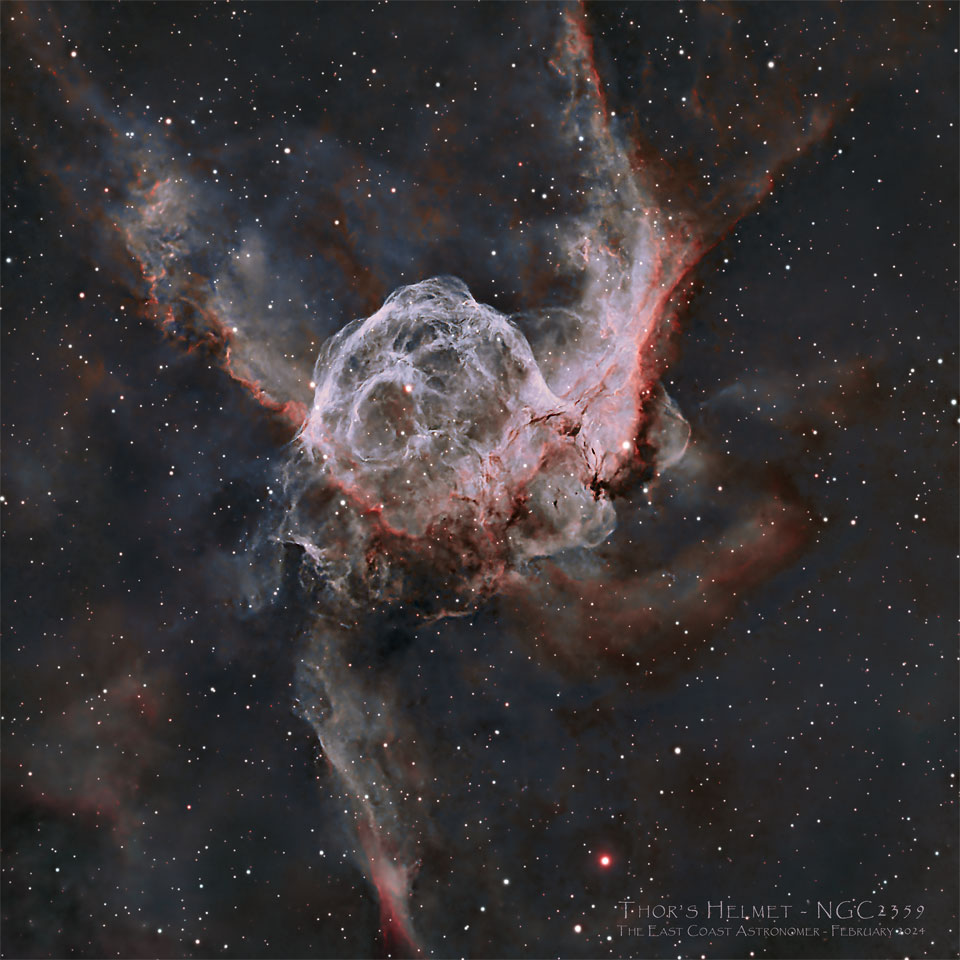

Bildcredit und Bildrechte: Brian Hopkins (East Coast Astronomer)

Der Gott Thor hat nicht nur seinen eigenen Wochentag (Donnerstag), sondern auch einen Helm am Himmelszelt! Der unter dem Namen „Thors Helm“ bekannte Nebel NGC 2359 hat die Form eines riesigen Helms mit Flügeln. Aber selbst für einen nordischen Gott wäre dieser Helm zu groß: Der Nebel hat einen Durchmesser von ungefähr 30 Lichtjahren!

In Wirklichkeit handelt es sich bei dieser Struktur um eine interstellare Blase, welche durch den Wind eines hellen, massereichen Sterns im Zentrum aufgeblasen wurde. Er ist ein sogenannter Wolf-Rayet-Stern. Es handelt sich um einen extrem heißen Riesenstern, der sich wahrscheinlich gerade noch in der Phase kurz vor einer Supernova befindet. NGC 2359 ist etwa 15 000 Lichtjahre von uns entfernt in Richtung des Sternbildes Großer Hund.

Dieses hochaufgelöste Bild entstand durch eine Kombination von Daten aus verschiedenen Schmalbandfiltern. Dadurch wurden nicht nur die Sterne, sondern auch Details der Filamentstruktur des Nebels abgebildet. Der Stern im Zentrum des Nebels wird als eine spektakuläre Supernova in den nächsten zehntausend Jahren explodieren.