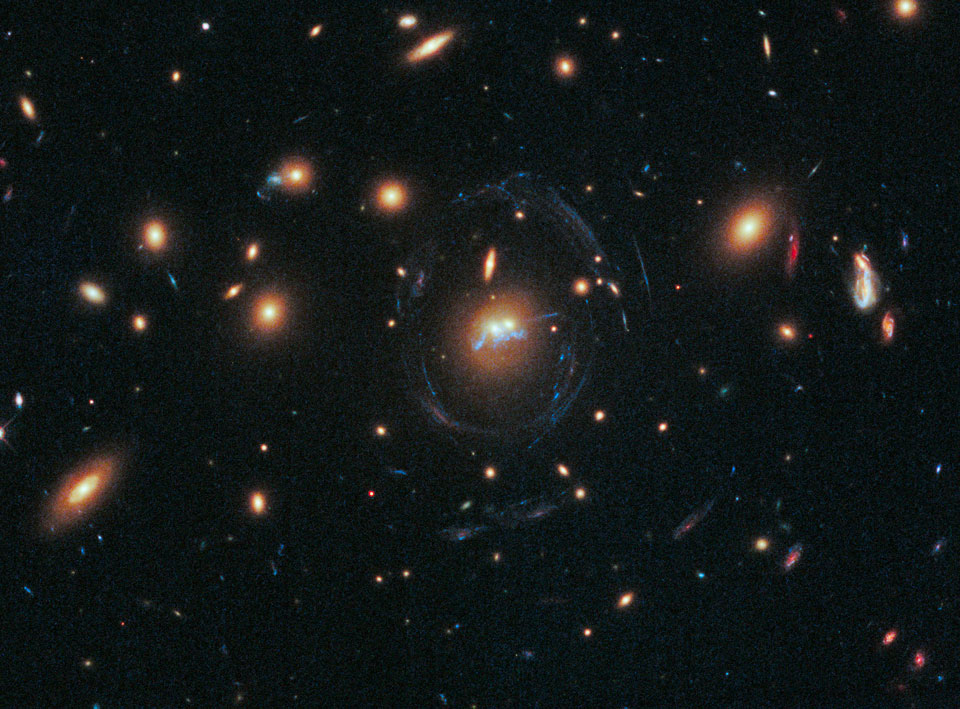

Bildcredit und Bildrechte: Steve Mazlin, Jack Harvey, Jose Joaquin Perez; SSRO-South am PROMPT/CTIO

Die Spiralgalaxie NGC 1097 leuchtet etwa 45 Millionen Lichtjahre entfernt am südlichen Himmel im chemischen Sternbild Fornax. Ihre blauen Spiralarme sind im farbigen Galaxienporträt von rosigen Sternbildungsregionen gesäumt. Sie winden sich scheinbar um eine kleine Begleitgalaxie links unter der Mitte. Diese ist etwa 40.000 Lichtjahre vom hellen Kern der Spirale entfernt.

Doch das ist nicht das einzige Besondere an NGC 1097. Die sehr detailreiche Aufnahme zeigt Hinweise auf zarte, rätselhafte Strahlen. Am leichtesten erkennt man einen, der neben den bläulichen Armen weit nach links reicht.

Vier blasse Strahlen entdeckte man auf Bildern von NGC 1097 im sichtbaren Licht. Sie bilden ein X, der Galaxienkern liegt in der Mitte. Doch vielleicht entspringen die Strahlen nicht dort. Sie könnten auch fossile Sternströme sein. Das sind Spuren, die beim Einfangen und Zerreißen einer viel kleineren Galaxie vor langer Zeit übrig sind.

NGC 1097 ist eine Seyfertgalaxie. Ihr Kern enthält auch ein sehr massereiches Schwarzes Loch.