Bildcredit und Bildrechte: Dietmar Hager, Eric Benson

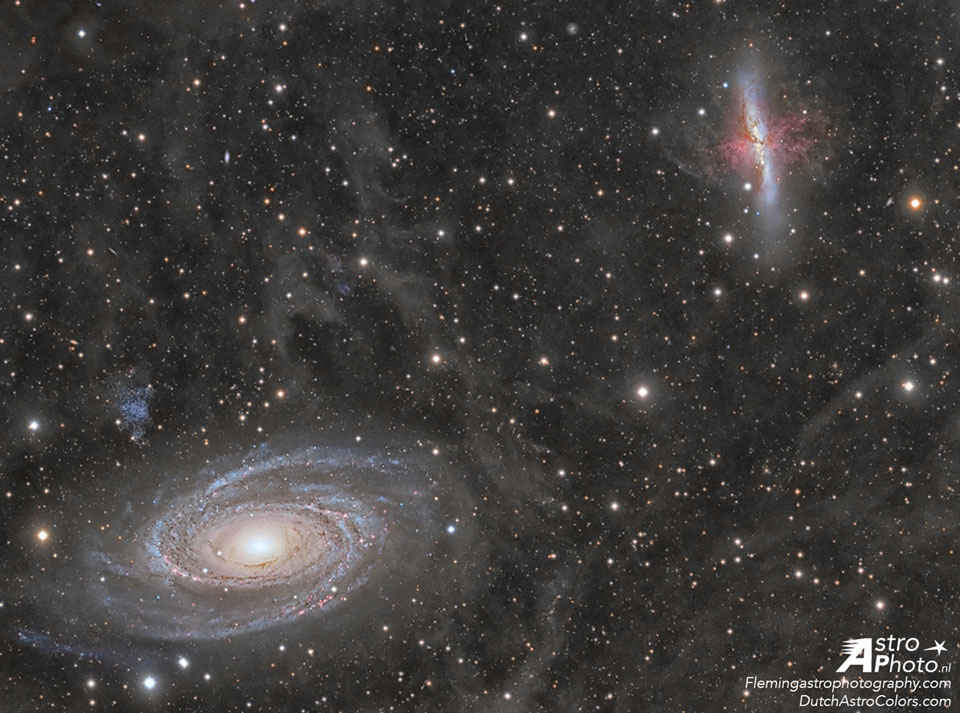

Das scharfe Teleskopbild zeigt zwei helle Galaxien. Die Balkenspirale NGC 5101 rechts oben und das System NGC 5078 sind am Himmel etwa ½ Grad voneinander entfernt, das entspricht der Breite eines Vollmondes. NGC 5078 ist fast von der Kante sichtbar.

Beide Galaxien liegen im gewundenen Sternbild Wasserschlange. Sie sind geschätzt 90 Millionen Lichtjahre entfernt und ähnlich groß wie unsere Milchstraße. Wenn beide tatsächlich gleich weit entfernt sind, beträgt die Entfernung zwischen ihnen nur etwa 800.000 Lichtjahre. Das ist weniger als der halbe Abstand zwischen der Milchstraße und der Andromedagalaxie.

Zwischen NGC 5078 und der kleineren Begleitgalaxie IC 879 gibt es Wechselwirkungen. IC 879 schimmert links neben dem großen hellen Kern der Galaxie NGC 5078. Dahinter sind noch weiter entfernte Galaxien im farbigen Bild verteilt. Manche sieht man sogar durch die Scheibe NGC 5101, die wir von oben sehen. Die markanten gezackten Sterne liegen vorne in unserer Milchstraße.