Videocredit: Illustris-Arbeitsgemeinschaft, NASA, PRACE, XSEDE, MIT, Harvard CfA; Musik: The Poisoned Princess (Media Right Productions)

Wie sind wir hierher gekommen? Klickt auf den Pfeil, lehnt euch zurück und seht zu. Diese neue Computersimulation zeigt die Entstehung des Universums. Es ist die größte und anspruchsvollste Simulation, die je erstellt wurde. Sie liefert neue Erkenntnisse zur Bildung von Galaxien und bietet neue Perspektiven zum Platz der Menschheit im Universum.

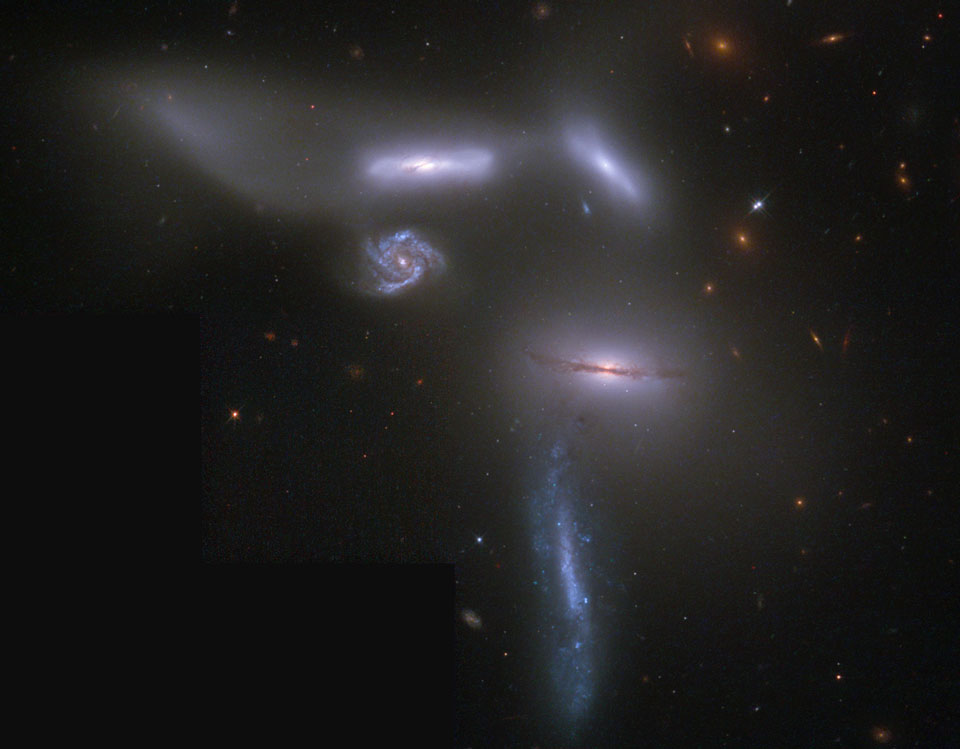

Das Illustris-Projekt ist das bisher größte seiner Art. Es verbrauchte 20 Millionen CPU-Stunden. Dabei verfolgte es 12 Milliarden Auflösungselemente in einem Würfel mit einer Kantenlänge von 35 Millionen Lichtjahren. Die berechnete Entwicklungszeit umfasst 13 Milliarden Jahre. Die Simulation veranschaulicht erstmals, wie aus Materie eine große Vielfalt an Galaxientypen entsteht.

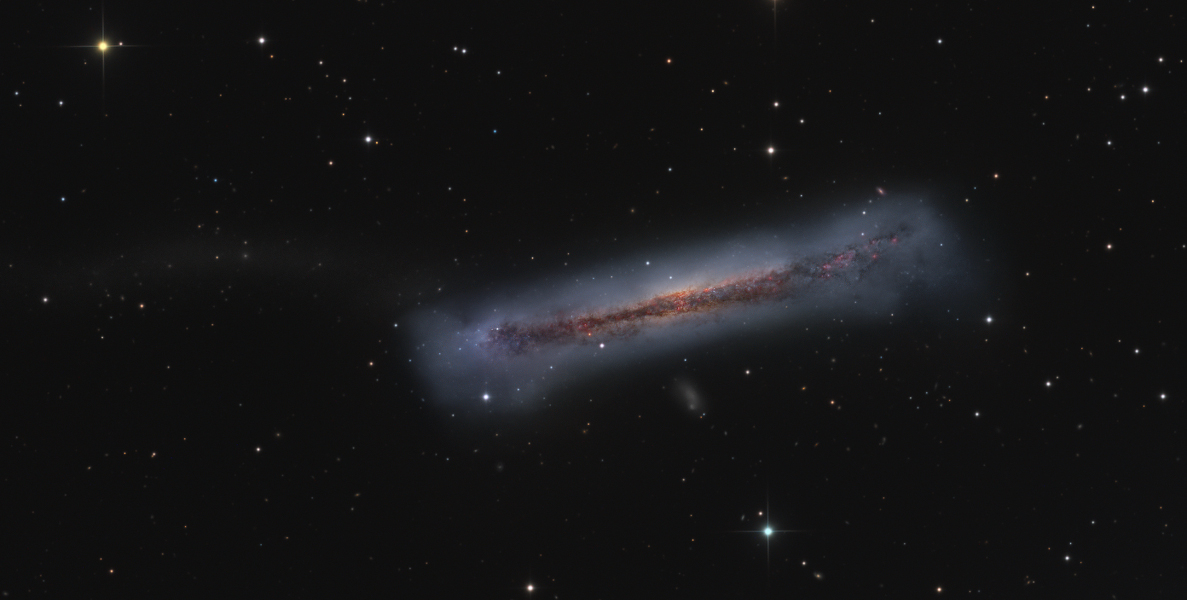

Während sich das virtuelle Universum entwickelt, kondensiert bald durch Gravitation ein Teil der Materie, die mit dem Universum expandiert. Das Material bildet Filamente, Galaxien und Galaxienhaufen.

Das Video zeigt die Perspektive einer virtuellen Kamera, die einen Teil des Universums umkreist, während sich dieses verändert. Zuerst zeigt sie die Entwicklung Dunkler Materie. Dann folgt Wasserstoff, der nach Temperatur codiert ist (0:45). Später sind schwere Elemente wie Helium und Kohlenstoff zu sehen (1:30). Schließlich kehrt die Kamera zu Dunkler Materie zurück (2:07).

Links unten ist die Zeit gelistet, die seit dem Urknall vergangen ist. Rechts unten ist die Art der gezeigten Materie zu lesen. Explosionen (0:50) zeigen Galaxienzentren mit sehr massereichen Schwarzen Löchern. Sie werfen Blasen aus heißem Gas aus. Es gibt interessante Unstimmigkeiten zwischen Illustris und dem realen Universum. Nun wird untersucht, warum die Simulation zum Beispiel ein Übermaß an alten Sternen erzeugt.