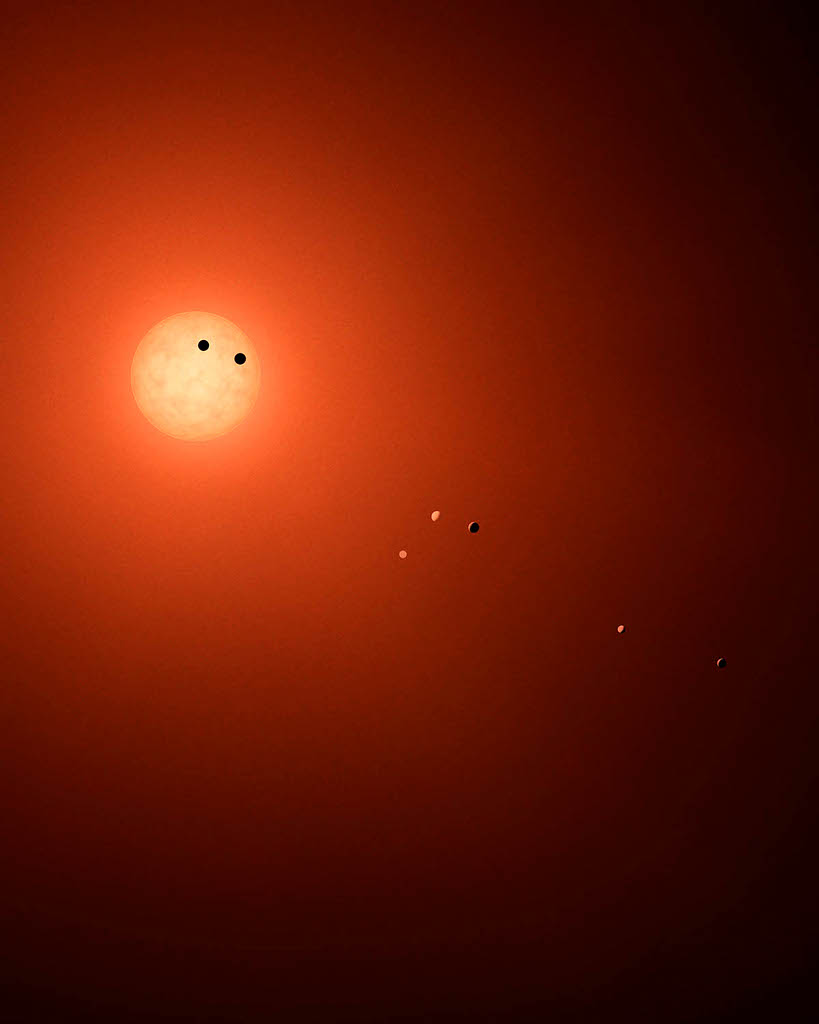

Illustrationscredit: NASA, JPL-Caltech, Weltraumteleskop Spitzer, Robert Hurt (Spitzer, Caltech)

Sieben Welten umkreisen den sehr kühlen Zwergstern TRAPPIST-1. Er ist etwa 40 Lichtjahre entfernt. Im Mai 2016 gaben Forschende die Entdeckung von drei Planeten bekannt. Sie wurden mit dem Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope (TRAPPIST) im System TRAPPIST-1 entdeckt.

Kaum war das veröffentlicht, erhöhte sich die Zahl der bekannten Planeten auf sieben. Das wurde durch zusätzliche Bestätigungen und Entdeckungen mit dem Weltraumteleskop Spitzer möglich, unterstützt durch erdgebundenen Teleskope der ESO. Wahrscheinlich sind alle Planeten bei TRAPPIST-1 felsig und ähnlich groß wie die Erde. Sie sind der bisher größte Schatzfund terrestrischer Planeten bei einem einzigen Stern.

Die Planeten kreisen sehr eng um ihren blassen, winzigen Stern. Daher könnte es dort auch Regionen geben, in denen die Temperatur an der Oberfläche flüssiges Wasser erlaubt. Das wäre eine Schlüsselzutat für Leben. Ihre interessante Nähe zur Erde macht sie zu Spitzenkandidaten, wenn es darum geht, Teleskope auf die Atmosphären von Planeten zu richten, die möglicherweise bewohnbar sind.

Diese Illustration zeigt alle sieben Welten. Das Bild ist eine erdachte Ansicht durch ein fiktives mächtiges Teleskop in der Nähe des Planeten Erde. Die Größen der Planeten und ihre relativen Positionen zeigen die Maßstäbe der Beobachtungen mit Spitzer. Die inneren Planeten des Systems ziehen vor ihrem dämmrigen roten Heimatstern vorbei, der fast so groß ist wie Jupiter.