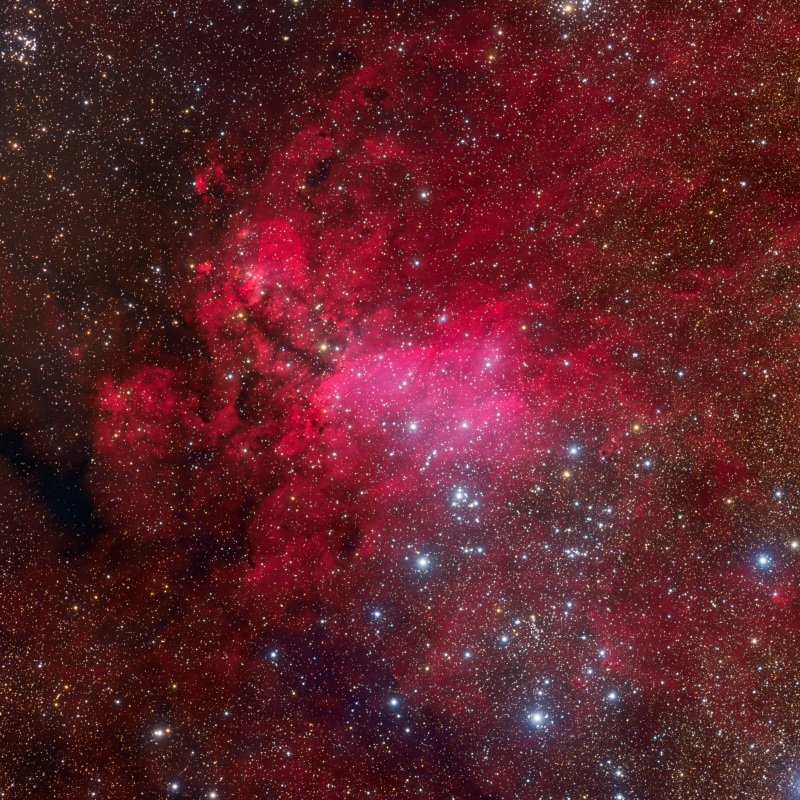

Bildcredit und Bildrechte: Ken Crawford (Rancho Del Sol Obs.)

Verflochtene, gewundene Fasern aus leuchtendem Gas erinnern an den gängigen Namen dieses Nebels: Medusanebel. Diese Medusa ist auch als Abell 21 bekannt. Sie ist ein alter planetarischer Nebel im Sternbild Zwillinge (Gemini). Der Nebel ist etwa 1500 Lichtjahre entfernt.

Wie sein mythologischer Namensvetter erlebt dieser Nebel eine dramatische Umwandlung. Die Phase planetarischer Nebel ist ein Endstadium in der Entwicklung von massearmen Sternen wie der Sonne. Dabei verwandeln sie sich von Roten Riesen in heiße, weiße Zwergsterne. Bei diesem Prozess stoßen sie ihre äußeren Hüllen ab. Ultraviolette Strahlung des heißen Sterns liefert die Energie für das Leuchten des Nebels. Der Stern der Medusa, der die Verwandlung erlebt, liegt mitten in der hellen Sichelform.

Diese detailreiche Teleskopansicht zeigt sehr blasse Fasern links unter der hellen sichelförmigen Region klar und deutlich. Der Medusanebel hat einen Durchmesser von etwas mehr als 4 Lichtjahren.