Bildcredit und Bildrechte: P. Tuthill (U. Sydney) und J. Monnier (U. Michigan), Keck Obs., ARC, NSF

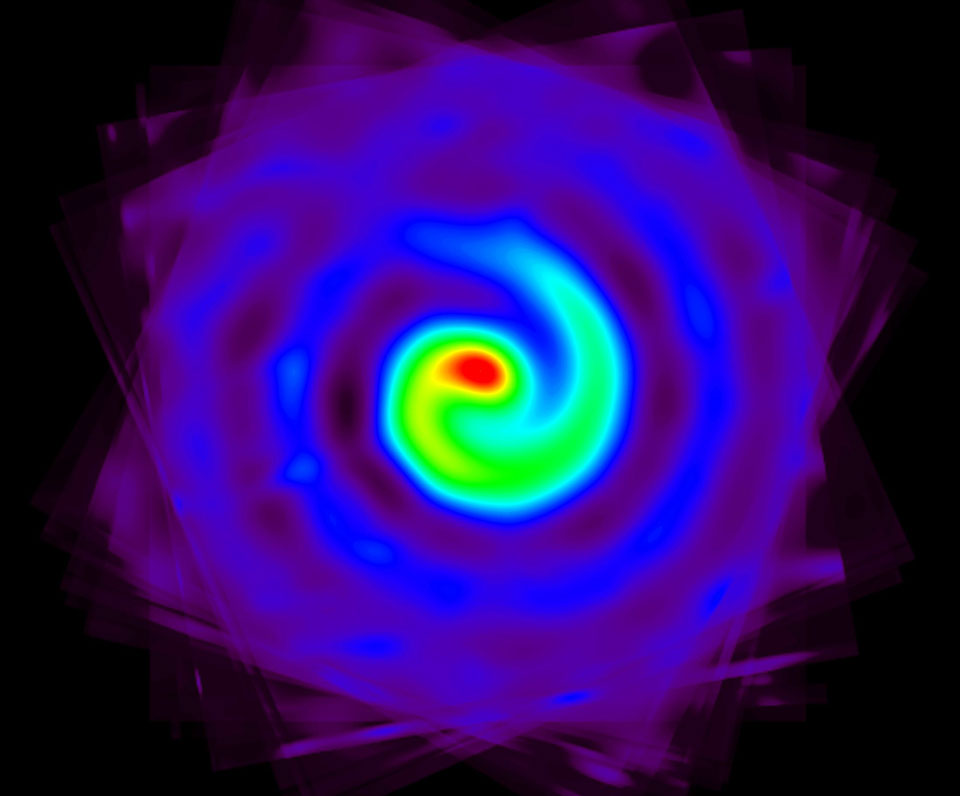

Könnte uns dieses gewaltige Windrad eines Tages vernichten? Wahrscheinlich nicht. Aber die Forschung an dem ungewöhnlichen Sternsystem Wolf-Rayet 104 zeigte eine unerwartete Gefahr. Das ungewöhnliche Windradmuster entstand durch energiereiche Winde aus Gas und Staub. Sie strömen aus und greifen ineinander, weil sich zwei massereiche Sterne umkreisen.

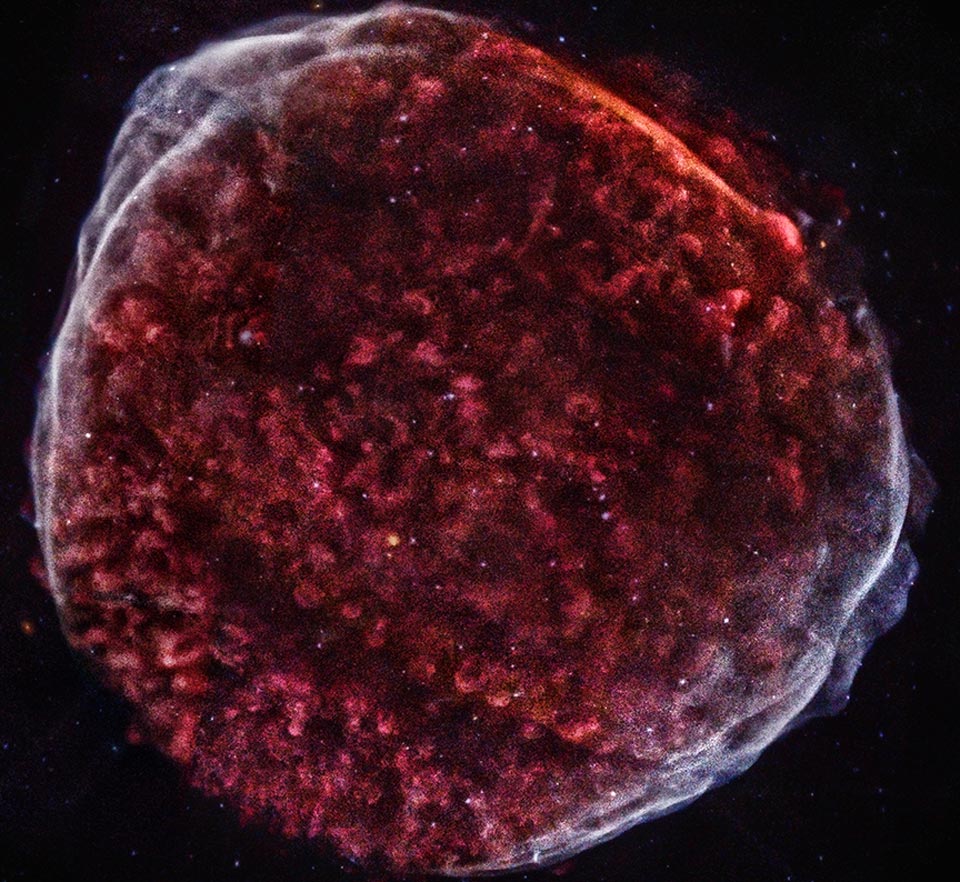

Ein Teil des Systems ist ein Wolf-Rayet-Stern. Er ist eine tosende Kugel in der letzten Phase vor einer Supernovaexplosion. Die Supernova kann in den nächsten Millionen Jahren jederzeit explodieren.

Das Spiralmuster im abgestoßenen Staub wird untersucht. Man vermutet, dass wir fast senkrecht auf die Rotationsachse des Systems blicken. Möglicherweise ist das auch die Achse, in der ein mächtiger Strahl ausgestoßen wird, falls bei der Supernova ein Gammablitz aufleuchtet.

Zwar ist die Supernova WR 104 selbst ein wahrscheinlich eindrucksvolles, aber harmloses Spektakel. Wenn aber die Erde vom mächtigen Gammablitz getroffen wird, reicht die Entfernung von 8000 Lichtjahren zur Explosion vielleicht nicht aus, um uns zu schützen. Derzeit wissen wir zu wenig über WR 104 und allgemein über Gammablitze, um die echte Gefahr abzuschätzen.