Bildcredit: Hubble, NASA, ESA; Bearbeitung und Bildrechte: First Light, J. L. Dauvergne, P. Henarejos

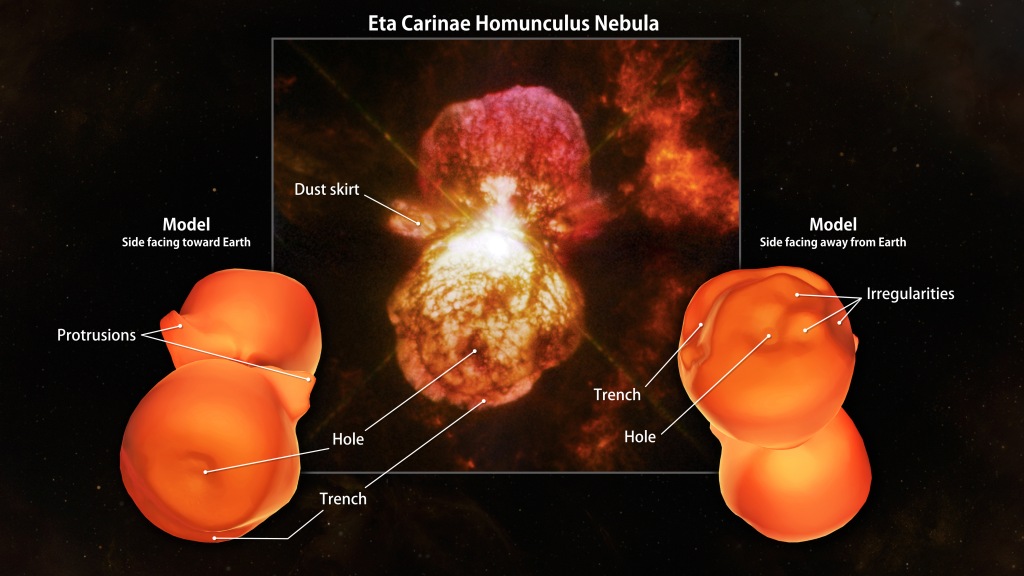

Wie erzeugte das Sternsystem Eta Carinae diesen ungewöhnlichen Nebel, der sich ausdehnt? Das ist nicht bekannt. Vor etwa 170 Jahren wurde das südliche Sternsystem Eta Carinae (Eta Car) zum zweithellsten Sternsystem am Himmel. Wie das geschah, ist ein Rätsel. Zwanzig Jahre später verblasste er unerwartet. Eta Car hatte inzwischen mehr als eine Sonnenmasse ausgeworfen. Dieser Ausbruch erzeugte anscheinend den Homunkulusnebel.

Das Video entstand aus drei Bildern des Nebels. Sie wurden 1995, 2001 und 2008 mit dem Weltraumteleskop Hubble fotografiert. Das Zentrum des Homunkulusnebels wird von einem hellen Zentralstern beleuchtet. Die umgebenden Regionen sind wachsende Gaskeulen. Sie sind von dunklen Staubfasern überzogen. Strahlen aus dem Zentralstern halbieren die Keulen. Zu den expandierenden Trümmern gehören auch ausströmende Barthaare und Stoßwellen. Sie entstanden durch die Kollisionen mit bereits vorhandener Materie.

Eta Car erfährt immer noch unerwartete Ausbrüche. Er besitzt viel Masse und ist sehr unbeständig. Das macht ihn zu einem Kandidaten für eine spektakuläre Supernovaexplosion in den nächsten paar Millionen Jahren.