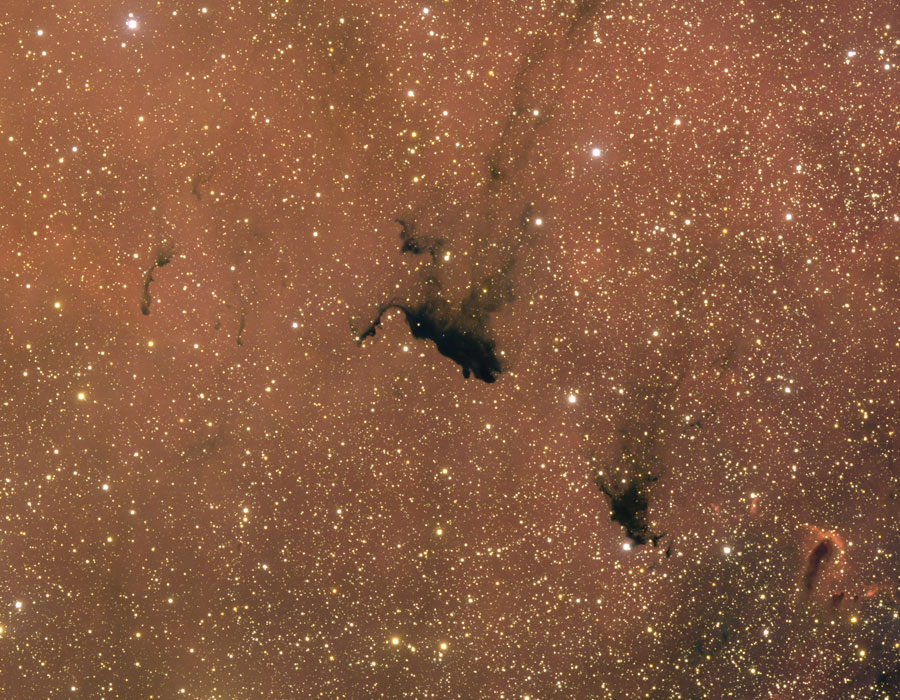

Credit und Bildrechte: T. Rector (U. Alaska Anchorage), H. Schweiker, WIYN, NOAO, AURA, NSF

Beschreibung: Es sieht aus wie eine Ente, doch es legt keine Eier, sondern Sterne. Mitten im Bild liegt Barnard 163, ein Nebel aus molekularem Gas und Staub, der so dick ist, dass sichtbares Licht nicht hindurch leuchten kann. Die Flügelspanne von Barnard 163 wird in Lichtjahren gemessen. Das Innere ist mit Sicherheit kälter als sein Äußeres; so entstehen Bedingungen, unter denen Gas klumpen und womöglich auch Sterne bilden kann.

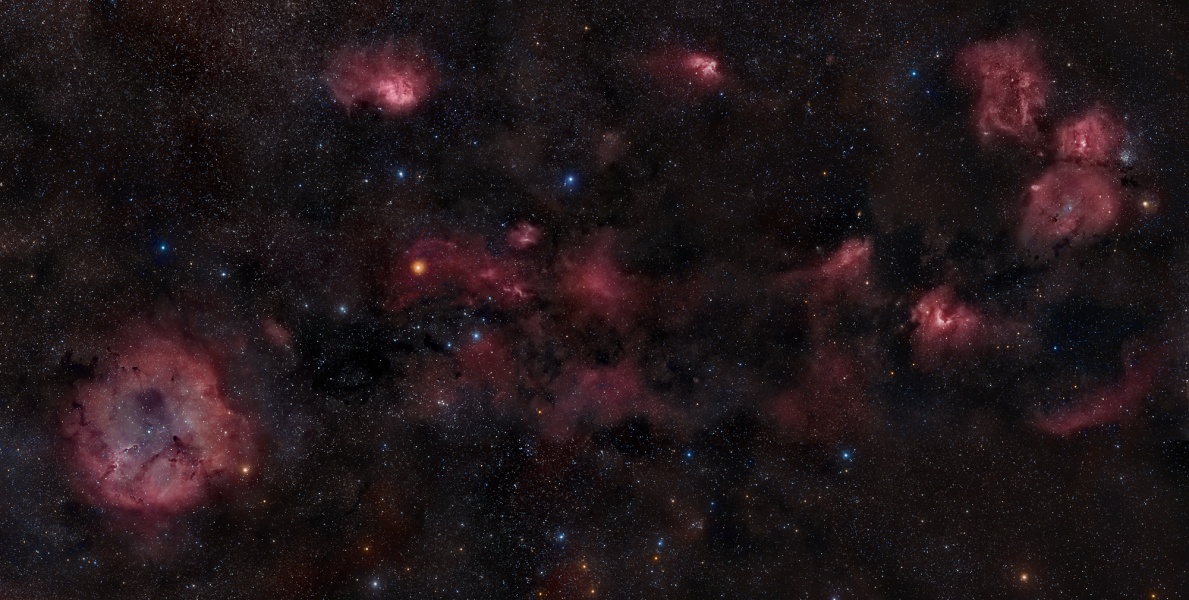

Barnard 163 ist etwa 3000 Lichtjahre von der Erde entfernt und befindet sich im Sternbild Kepheus, dem König. Das rote Leuchten im Hintergrund stammt von IC 1396, einem großen Emissionsnebel, in dem sich auch der Elefantenrüsselnebel befindet. Barnard 163 auf einem Bild des größeren Emissionsnebels IC 1396 zu finden ist eine Herausforderung, aber möglich.