Bildcredit und Bildrechte: Cameron Beccario, earth.nullschool.net; Daten und Bearbeitung (kurz gefasst): GFS, Nationaler Wetterdienst der USA (NOAA), Zentrum für Klimasimulation (NASA)

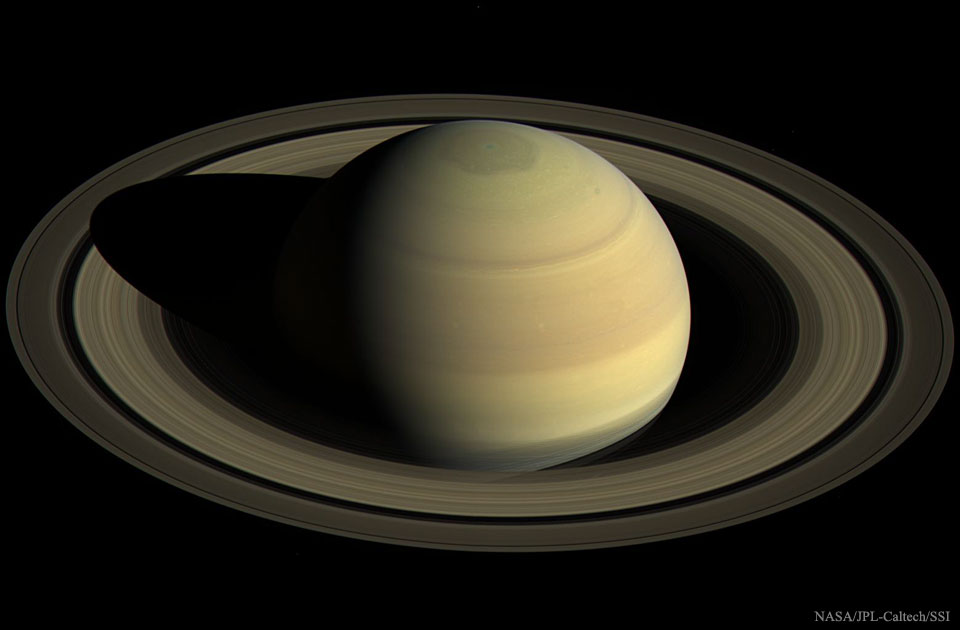

Woher weht der Wind? Diese Karte verrät das und viel mehr, auch für euren Standort auf dem Planeten Erde. Die dynamische Karte kombiniert viele Quellen weltweiter Satellitendaten und Prognosen von Hochleistungsrechnern. Sie werden alle drei Stunden aktualisiert. Helle Wirbel zeigen meist Tiefdrucksysteme mit hoher Windgeschwindigkeit, zum Beispiel dramatische Zyklone, Wirbelstürme und Taifune.

Der Erdball kann hier mit der Maus gedreht werden. Doch für volle Interaktivität – zum Beispiel Vergrößern – klickt auf das Wort „earth“ links unten. Ihr könnt auch dem Link earth.nullschool.net folgen. Ein Klick auf „earth“ zeigt zusätzlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Niederschlag und Kohlendioxidkarten. Ihr könnt sogar zu Windgeschwindigkeiten in größerer Höhe oder Meeresströmen wechseln. Bei rascher Veränderung können diese Karten veraltet oder ungenau sein.