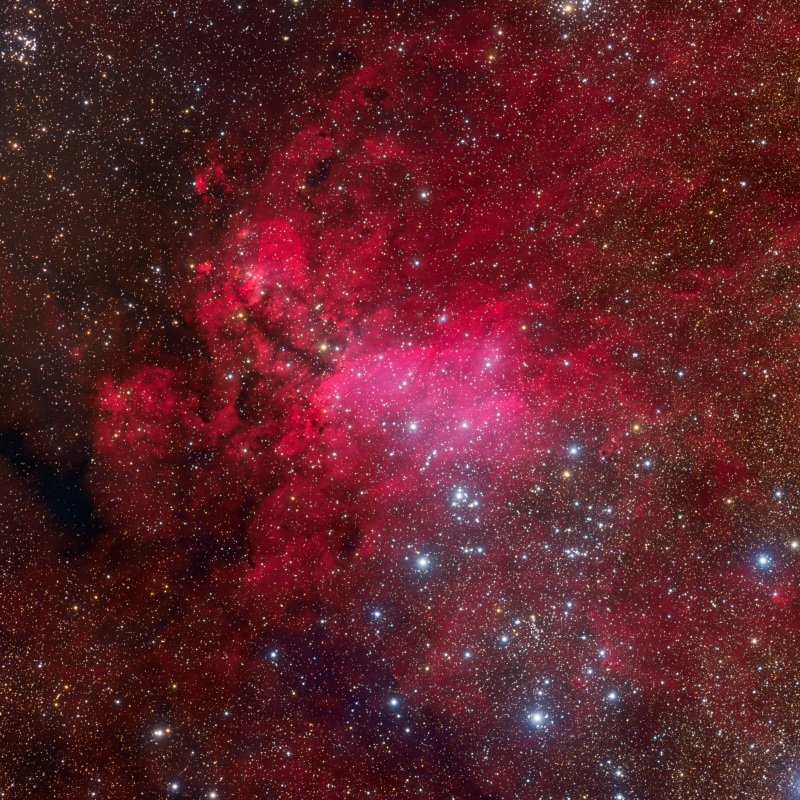

Bildcredit und Bildrechte: Mike Salway

Welchen Teil dieses Bildes findet ihr interessanter – Landschaft oder Himmel? Für die Landschaft spricht vielleicht die Schönheit der uralten Kuppen der Bungle Bungle in Westaustralien. Diese malerischen Kuppen erinnern an riesige, geschichtete Bienenkörbe. Sie bestehen aus Sandstein und Konglomeraten, die vor mehr als 350 Millionen Jahren abgelagert wurden.

Für den Himmel spricht die Schönheit des Zentralbandes der Milchstraße. Es wölbt sich von Horizont zu Horizont. Das fotogene Band der Milchstraße entstand vor mehr als 10 Milliarden Jahren. Es enthält viele bekannte Nebel und helle Sterne. Zum Glück müsst ihr nicht wählen. Dieses schöne Panorama zeigt beides. Es entstand aus 8 Aufnahmen, die vor etwa 2 Monaten unter dem dunklen Himmel des Purnululu-Nationalparks fotografiert wurden.