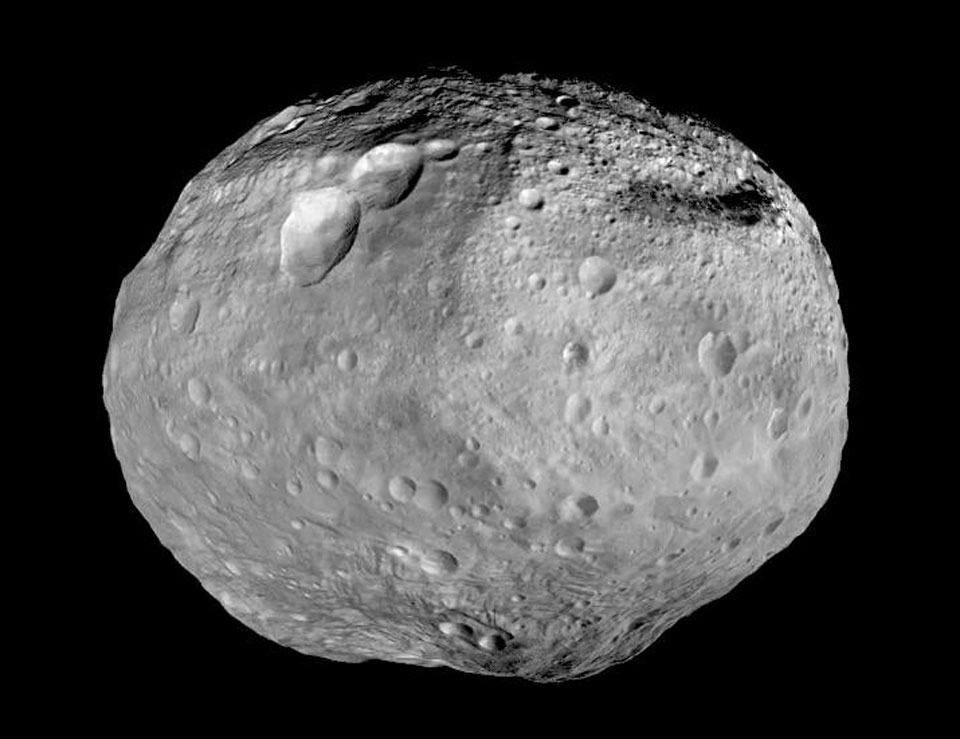

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS, DLR, IDA

Nächster Halt: Ceres.

Letzte Woche beendete die Roboter-Raumsonde Dawn ihre einjährige Mission zum Asteroiden Vesta. Dawn war die erste Raumsonde, die diese ferne Welt besuchte. Vesta liegt im Hauptasteroidengürtel des Sonnensystems zwischen Mars und Jupiter. Dawn fotografierte dort viele Bilder. Einige der besten wurden zu dieser Ansicht kombiniert.

Man vermutet, dass Vesta ein Überrest aus den frühen Jahren unseres Sonnensystems ist. Vesta ist vielleicht ein Baustein für Gesteinsplaneten wie die Erde. Vestas urzeitliche Oberfläche ist von vielen Kratern übersät. Sie zeigt auch lange Vertiefungen, die wahrscheinlich bei gewaltigen Einschlägen entstanden.

Die geringe Gravitation des Kleinplaneten erlaubt Oberflächenstrukturen wie riesige Klippen und einen großen Berg, der doppelt so hoch ist wie der Sagarmatha (Mount Everest) auf der Erde. Er ist unten zu sehen.

Vesta hat einen Durchmesser von etwa von 500 Kilometern und ist somit das Objekt mit der zweitgrößten Masse im Asteroidengürtel. Vor zwei Wochen zündete Dawn seine sanften Ionentriebwerke und brach zum massereichsten Objekt auf: Ceres. Wenn alles nach Plan läuft, kommt Dawn 2015 dort an. Ceres sieht im fernen Teleskop etwas anders aus – was wird Dawn finden?

Helft APOD: Wie alt seid ihr?