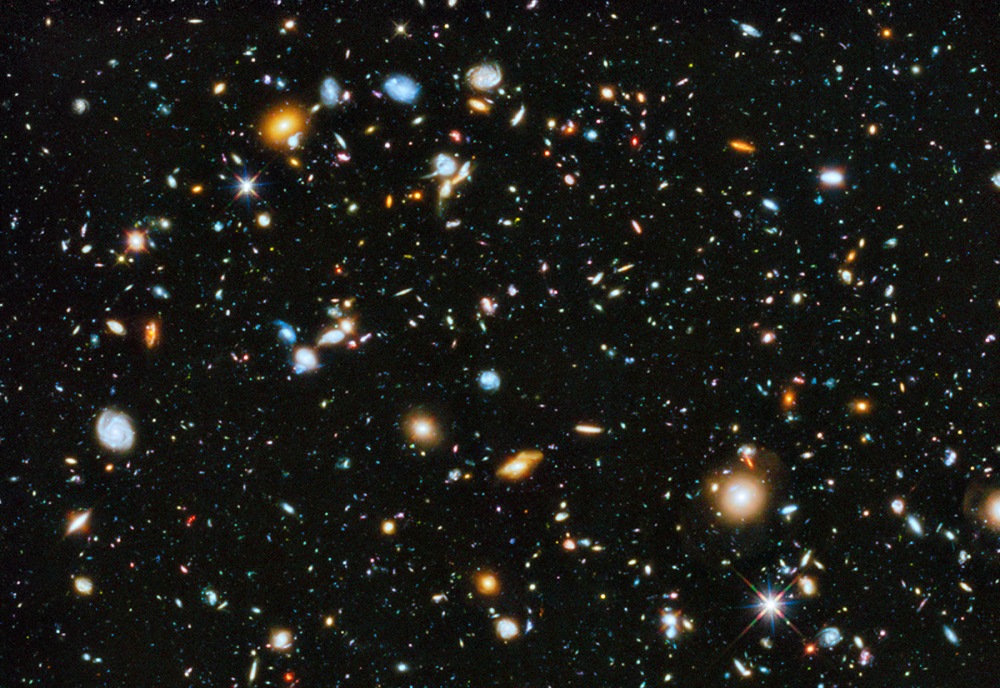

Bildcredit und Bildrechte: Alessandro Falesiedi

Dieses Teleskop-Porträt vom 2. Juni zeigt den Kometen PanSTARRS C/2012 K1. Er zieht langsam über den Nordhimmel. Hier posiert er im Sternbild Großer Bär. Jetzt, wo er im inneren Sonnensystem ist, präsentiert der eisige Körper aus der Oortschen Wolke zwei Schweife, einen helleren, breiten Staubschweif und rechts unten einen krummen Ionenschweif.

Die dichte grünliche Koma bildet einen hübschen Kontrast zu dem gezackten gelblichen Stern im Hintergrund darüber. Links oben steht NGC 3319. Das Bildfeld ist fast zwei scheinbare Vollmonddurchmesser breit. Die Spiralgalaxie ist etwa 47 Millionen Lichtjahre entfernt. Sie liegt weit hinter den Sternen unserer Milchstraße.

Der Komet war im Vergleich dazu zirka 14 Lichtminuten von unserem hübschen Planeten entfernt. Komet PanSTARRS wird in den nächsten Monaten langsam heller. Damit wird er ein gutes Ziel für Kometenbeobachtende mit Teleskop. Ende August erreicht er das Perihel. Das ist der sonnennächste Punkt seiner Bahn. Es liegt knapp außerhalb der Erdbahn.