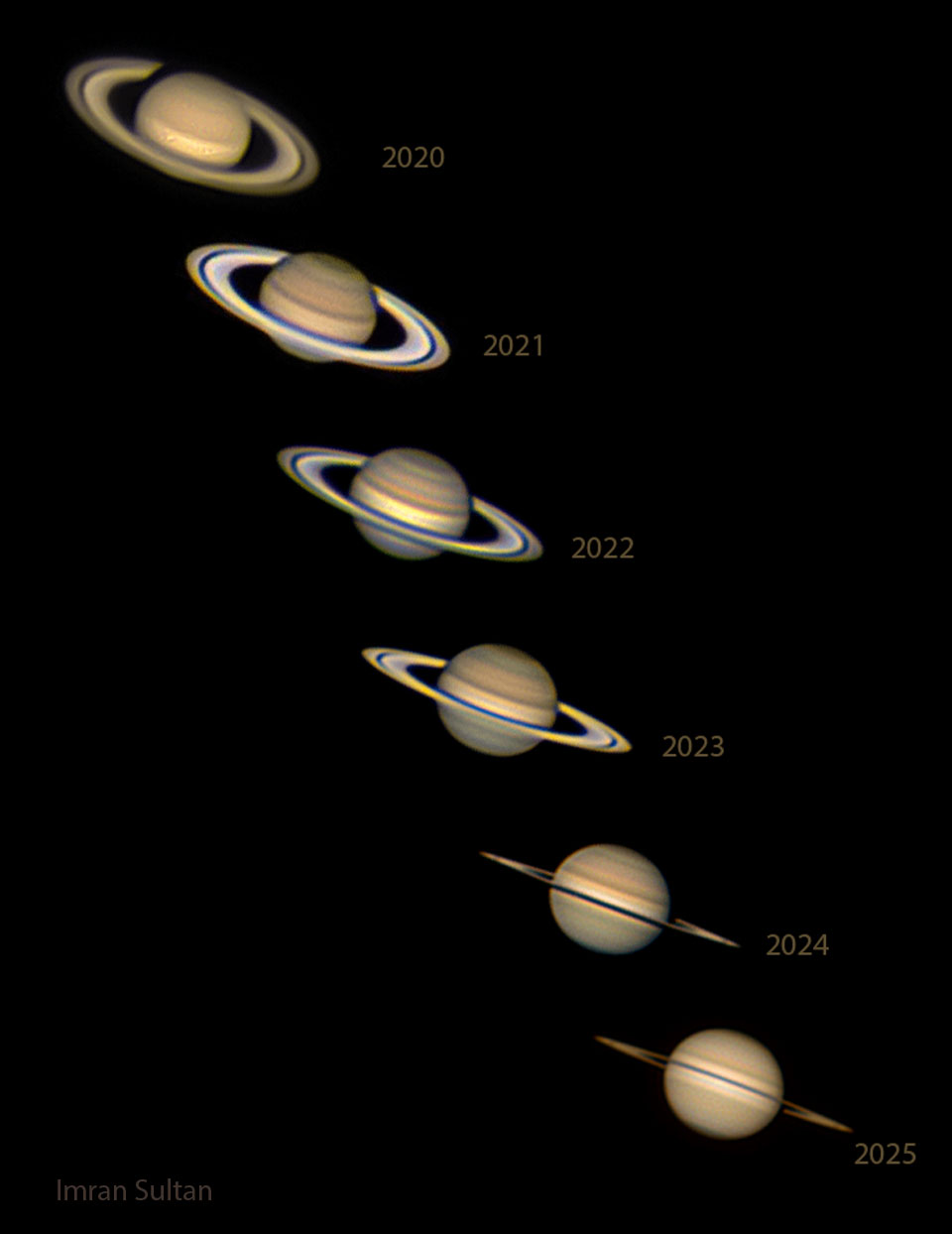

Bildcredit und Bildrechte: Imran Sultan

Auf dem Saturn könnt ihr an den Ringen die Jahreszeit erkennen. Heute ist auf der Erde Tagundnachtgleiche. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Sonne direkt über dem irdischen Äquator steht. Das große Ringsystem von Saturn umläuft den Planeten parallel zu seinem Äquator. Daher sind die Ringe aus der Perspektive der Sonne am deutlichsten zu erkennen, wenn die Rotationsachse des Saturn zur Sonne weist. Umgekehrt ist eine Tagundnachtgleiche, wenn die Rotationsachse des Saturn zur Seite zeigt. Dann sind die Ringe nicht nur von der Sonne, sondern auch von der Erde aus schwer zu erkennen.

Diese Montage zeigt Bilder von Saturn, die in den Jahren 2020 bis 2025 entstanden. Sie zeigen, wie die Jahreszeiten auf dem Riesenplaneten zur Tagundnachtgleiche in diesem Jahr vom Nordsommer zum Südsommer wechseln. Gestern erreichte Saturn seinen geringsten Abstand zur Erde. Deswegen leuchtet der riesige Ringplanet diesen Monat vergleichsweise hell. Ihr könnt ihn außerdem die ganze Nacht am Himmel sehen.