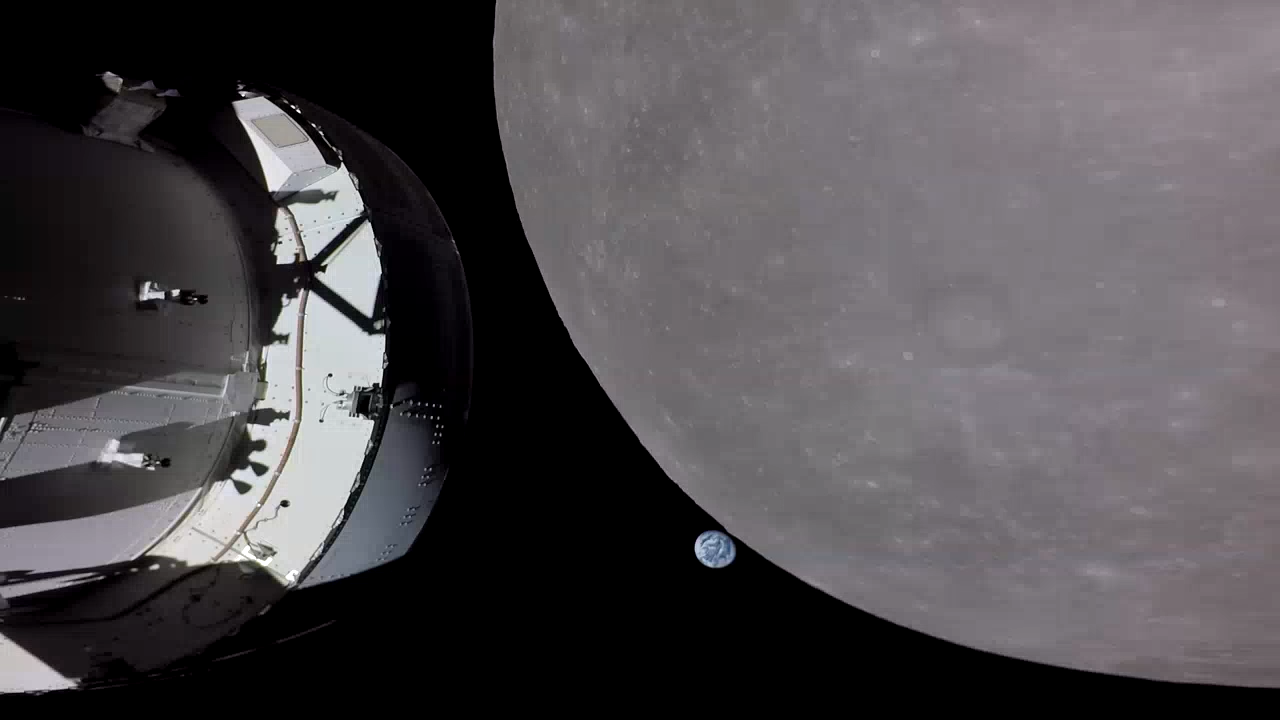

Bildcredit und Bildrechte: Martin LaMontagne

Was ist hier am Himmel passiert? Am letzten Montag sorgte die beeindruckende Wolke der Abgase eines Raketenstarts von SpaceX für ein Schauspiel. Es war über Teilen Südkaliforniens und Arizonas zu sehen. Der Raketenstart von der Vandenberg Air Force Base in der Nähe von Lompoc, Kalifornien, sah zeitweise aus wie ein riesiger Fisch im Weltraum. Er strahlte so hell, weil die untergehende Sonne ihn von hinten beleuchtete.

Die Falcon-9-Rakete setzte 23 Starlink-Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn aus. Rechts seht ihr die Abgas-Wolke der ersten Stufe. Die weiter aufsteigende Oberstufe der Rakete findet ihr links an der Spitze der Wolke. Die Venus leuchtet oben im Bild. Ganz recht strahlt eine helle Straßenlaterne.

Das Bild wurde nach Sonnenuntergang in der Nähe von Phoenix, Arizona, in Richtung Westen aufgenommen.