Illustrationscredit: NASA, SVS, Adler, U. Chicago, Wesleyan

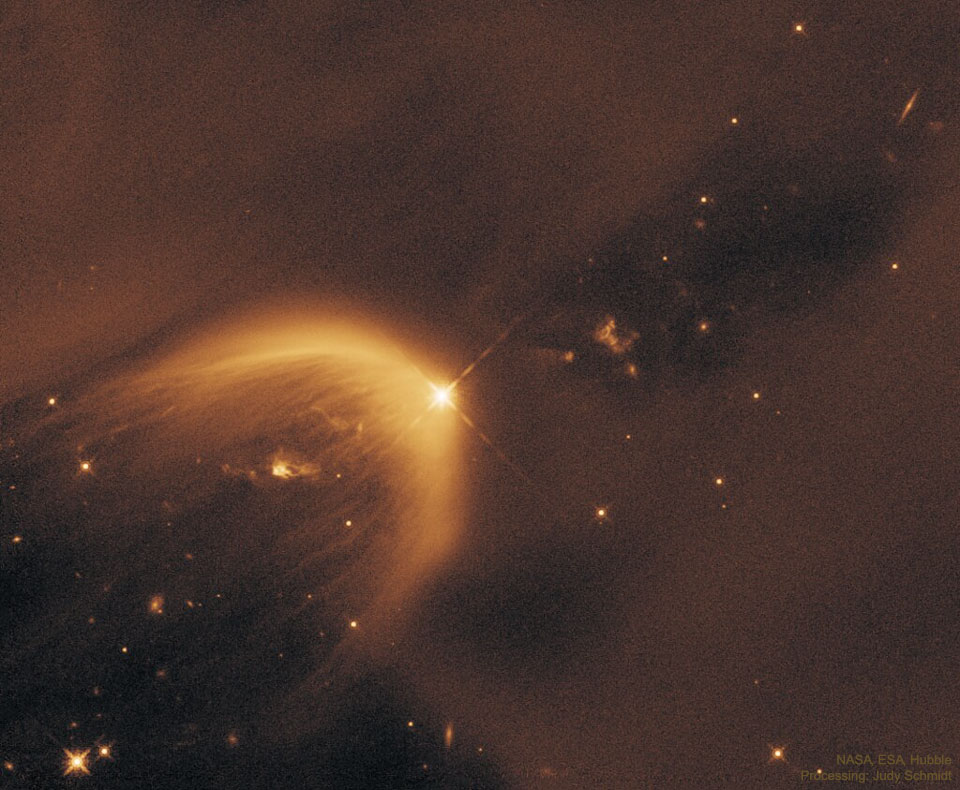

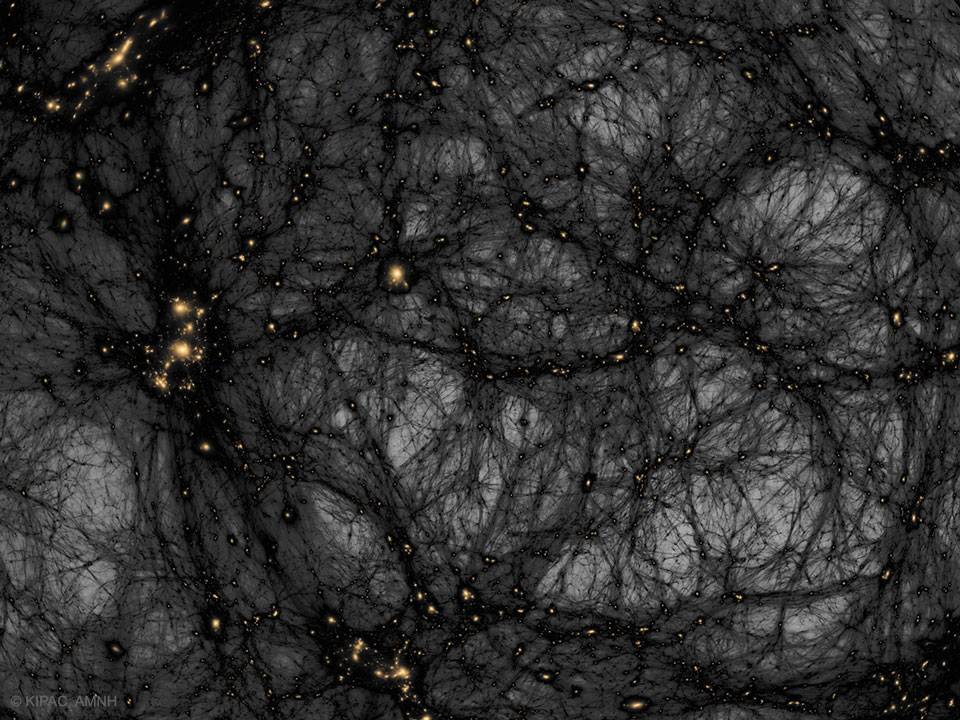

Die Sterne sind nicht allein. In der Scheibe unserer Galaxis, der Milchstraße, bestehen etwa 10 Prozent der sichtbaren Materie aus Gas, dem so genannten interstellaren Medium (ISM). Das ISM ist nicht überall gleich, sondern zeigt eine gewisse Fleckigkeit , sogar in der Umgebung der Sonne.

Es kann ziemlich schwierig sein, das lokale ISM zu detektieren. Schließlich ist es sehr schwach und sendet wenig Licht aus. Allerdings absorbiert dieses Medium, das überwiegend aus Wasserstoff-Gas besteht, einige charakteristische Farben aus dem Licht der nächstgelegenen Sterne.

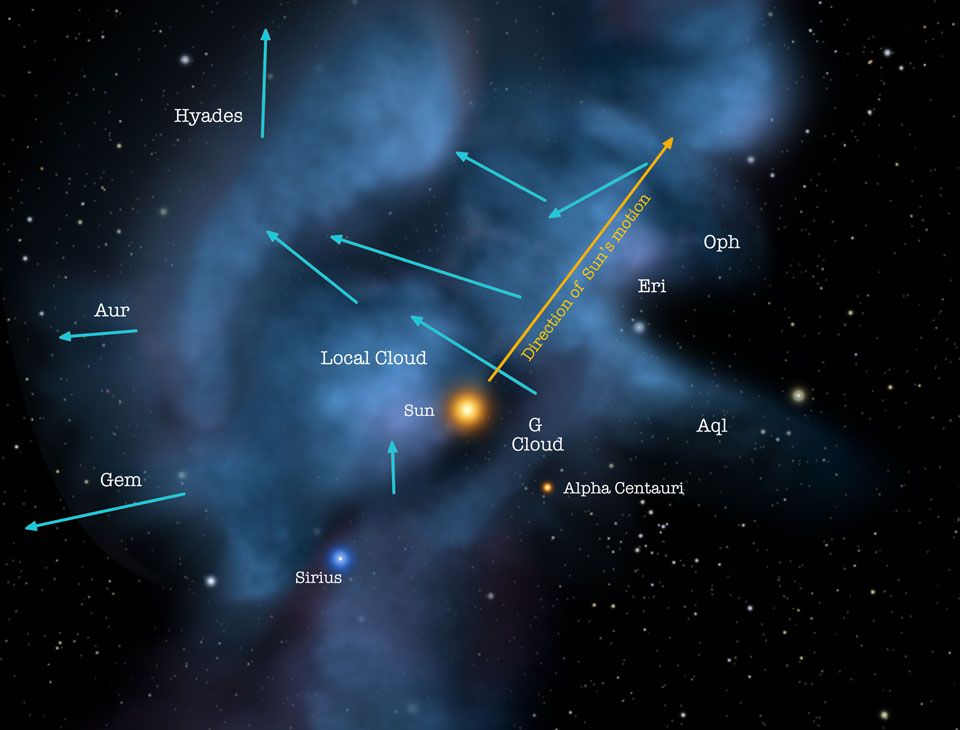

Darum präsentieren wir hier eine (die derzeit aktuellste) Karte des lokalen ISM. Sie zeigt das ISM innerhalb einer Kugel von 20 Lichtjahren und basiert auf Daten von derzeitigen Beobachtungsprojekten. Bei „Beobachtungen“ handelt es sich hier um Teilchendetektionen durch ein Satellitenteleskop im Erdorbit, dem Interstellar Boundary Exporer satellite (IBEX).

Diese Beobachtungen zeigen, dass sich unsere Sonne durch eine Lokale Interstellare Wolke bewegt. Gleichzeitig fließt diese Wolke aus einem Sternentstehungsgebiet, der Scorpius-Centaurus Association. Unsere Sonne wird vermutlich die Lokale Wolke, die auch Lokale Flocke genannt wird, binnen der nächsten 10.000 Jahre verlassen.

Es gibt über das lokale ISM noch viel zu erforschen. Dazu gehören Details wie die Frage nach seiner Verteilung, seinem Ursprung und danach, wie es die Sonne und die Erde beeinflusst. Überraschenderweise zeigen die Messungen des IBEX Weltraumteleskops, dass die Richtung, aus der neutrale interstellare Teilchen durch unser Sonnensystem fließen, sich stetig verändert.