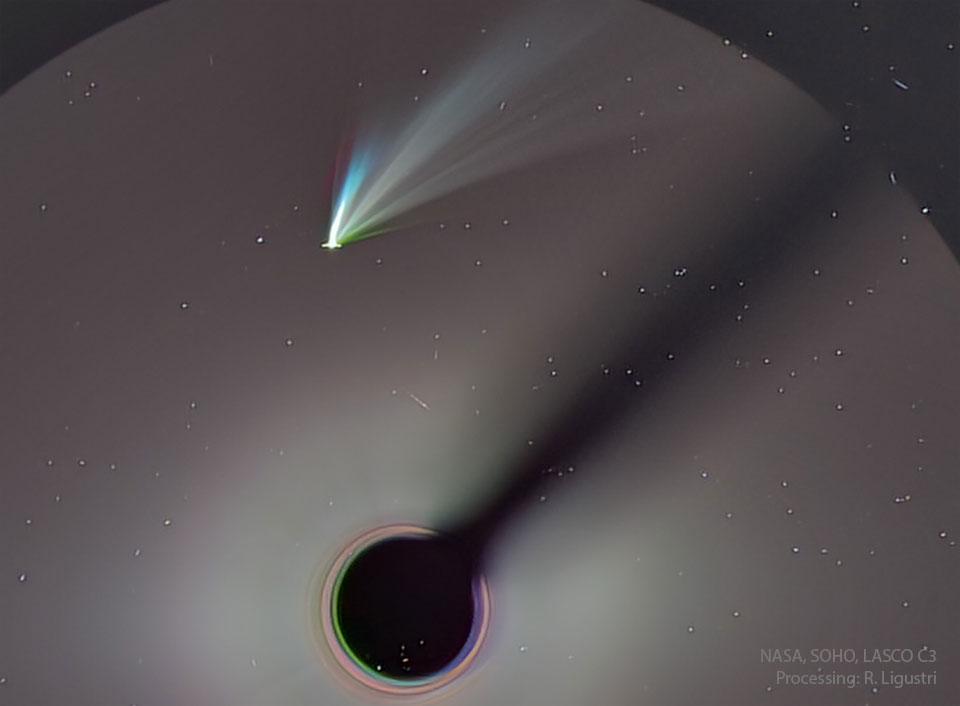

Bildcredit: Firefly Aerospace

Auf dem Mond steht eine neue Landesonde. Gestern gelang Blue Ghost von Firefly Aerospace die erste kommerzielle Landung auf dem Mond. Die Mission soll 60 Tage dauern. Dabei soll Blue Ghost mehrere wissenschaftliche Instrumente entladen, die von der NASA beauftragt wurden.

Ein Instrument ist PlanetVac. Es sammelt Mondstaub, nachdem es ihn mit etwas Gas aufgewirbelt hat. Mit dem Teleskop LEXI nimmt Blue Ghost Röntgenbilder der Magnetosphäre der Erde auf. Die LEXI-Daten sollen zu einem besseren Verständnis führen, wie das Magnetfeld die Erde vor Sonnenwind und Eruptionen schützt.

Das Bild zeigt den Schatten der Landesonde Blue Ghost auf der Mondoberfläche, die mit Kratern übersät ist. Die leuchtende Kugel der Erde schwebt über dem Horizont. In Zukunft sollen Blue-Ghost-Roboter unter anderem lunare Astronautinnen* des Artemis-Programms der NASA unterstützen. Mit Artimis III sollen im Jahr 2027 wieder Menschen auf dem Mond landen.