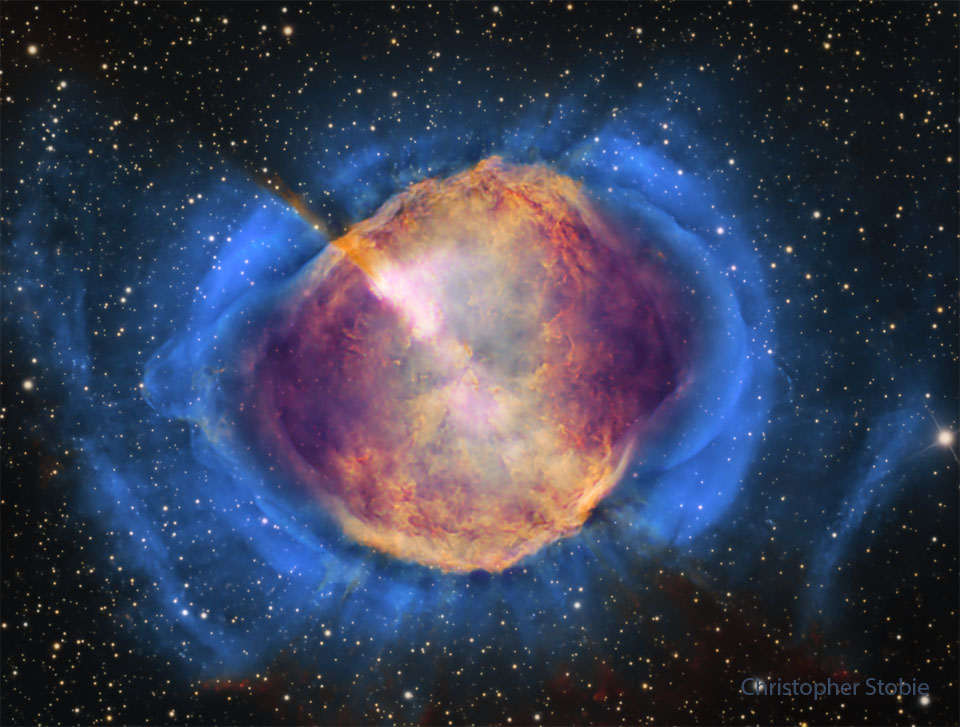

Bildcredit: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS

Wie klingt ein Laserschuss? Um das herauszufinden, muss man keinen Zen-Meister konsultieren, sondern kann sich einfach die erste akustische Aufnahme von Laserschüssen auf dem Mars anhören. Am Sol 12 (2. März 2021) der Mission des Marsrovers Perseverance schoss das Instrument SuperCam auf dem Mast des Rovers 30 Mal aus einer Entfernung von etwa 3,1 Metern auf einen Felsen namens Ma’az. Das Mikrofon zeichnete die leisen Stakkato-Knallgeräusche der schnellen Serie von Laserklicks auf.

In der dünnen Marsatmosphäre entstehen Stoßwellen, wenn Gesteinsbrocken durch die Laserschüsse verdampft werden. Sie erzeugen die Knallgeräusche, die wiederum Hinweise auf die physikalische Struktur des Ziels liefern. Die SuperCam-Nahaufnahme der Ma’az-Zielregion hat einen Durchmesser von 6 Zentimetern (2,3 Zoll). Ma’az bedeutet in der Sprache der Navajo Mars.